您知道为什么全球车企都在疯狂研发固态电池吗?因为他们怕啊!怕什么?怕中国科学家突然又扔出一份让人睡不着觉的研究成果。

清华大学张强教授团队这次干的叫什么事?他们居然把固态电池的能量密度干到了604 Wh/kg!这是什么水平?

▲ 图片来自科技日报

这么说吧,现在您手机里的电池能量密度大概在250-300 Wh/kg徘徊,特斯拉用的顶尖三元锂电池也就300 Wh/kg出头。

而张强团队在8.96安时的软包电池上实现的这个数据,直接让现有技术望尘莫及。

更让人拍案叫绝的是,这电池在满电状态下被钢针穿刺后,居然没起火没爆炸,还能在120度高温箱里静置6小时安然无恙。

您说说,这让那些动不动就热失控的液态锂电池情何以堪?

但您以为这就完了?看看这个:首圈库仑效率91.8%,正极比容量290.3 mAh/g,0.5C倍率下循环500次后容量保持率72.1%。

这些数据哪个不是把现有技术按在地上摩擦?

要知道,固态电池领域可不是什么善男信女待的地方。

日本人押注硫化物路线,丰田握着1300多项专利;美国人靠着初创企业到处突围;欧洲人则忙着投资收购。

但中国人呢?我们偏偏要走自己的路。

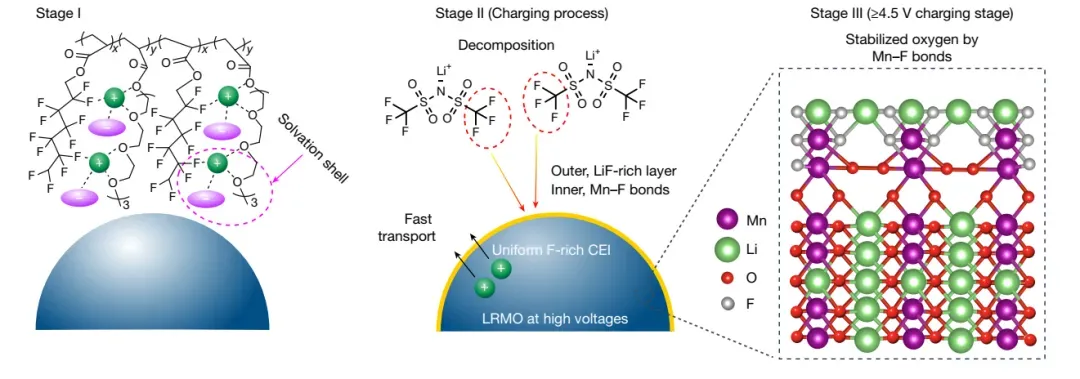

张强团队搞出的“富阴离子溶剂化结构”,听着就让人头晕是吧?

简单说就是他们用含氟基团搞出了个“-F∙∙∙Li⁺∙∙∙O-”配位结构,这玩意儿既解决了界面接触问题,又拓宽了电压窗口。

▲ 图片来自科技日报

这就好比既要马儿跑又要马儿不吃草,结果人家真给办成了。

再看看中国的整体布局:政府砸60亿支持6家企业研发,全国申请了7640项专利,占全球总量的36.7%,年均增长率20.8%全球第一。

更绝的是中科院金属所的研究,他们搞出的聚合物材料离子电导率1.0×10⁻⁴ S/cm,放电比容量491.7 mAh/g,柔性电池能弯折20000次。

这是要把电池做成橡皮糖吗?

现在您明白为什么说固态电池领域要变天了吧?

当别人还在纠结怎么让固态电池不漏电的时候,中国科学家已经让电池既耐穿刺又抗高温,还能弯折两万次。

这不是技术进步,这是技术碾压。

所以说啊,有时候真的不能怪别人动不动就搞技术封锁。

看到这样的研究成果,换谁不紧张?毕竟谁都不想哪天醒来发现,自己的核心技术已经成了别人眼中的传统产业。

您说这电池突破背后藏着什么门道?表面看是实验室数据漂亮,深层次可是捅破了发达国家在尖端领域的窗户纸。

过去总有人说咱们只会跟进创新,现在直接换个赛场当裁判——从材料底层设计到界面调控机制,全链条的原始创新。这不只是技术突破,更是研发范式的转变。

更值得琢磨的是产学研的深度融合。高校团队攻坚机理创新,企业快速推动应用验证,政策资本同步精准支持。

这种高效协同让实验室成果能以惊人速度走向产业化,把论文写在生产线上的能力,才是真正让对手头疼的竞争力。

回想三十年前,我们连电池隔膜都要进口,如今却能在下一代储能技术中领跑。从追赶者到定义者,这条路我们走了三代科研工作者。

那些实验室彻夜通明的灯火,那些工程师额角的汗水,都在此刻化作了国家科技自立的底气。

看着这些突破,怎能不想起古代四大发明的荣耀?我们的祖先曾用智慧照亮人类文明进程,今天的研究者同样用创新重新擦亮中国制造的招牌。

这种跨越时空的接力传承,正是中华民族生生不息的创新基因。

当国外还在为技术路线争论不休时,我们已经把多种可能都变成了现实。

这种敢于试错、全面布局的战略眼光,背后是从国家到企业的坚定信念——新能源赛道我们不仅要参与,更要主导。

如今再看这张电池安全测试的照片,是否会觉得心头一热?那些曾卡脖子的技术壁垒,终究被中国智慧逐个击破。

这条自主创新之路我们走了很久,但每一步都踏实而坚定。

此刻您是否也想为这些科研工作者点赞?是否也期待着更多这样的中国突破?

关注我,陪你一起笑看中国崛起!