正所谓,科技越新谣言越猛,这句话在新能源汽车领域更是堪称真理。如果大家最近有刷到过“充便宜电会让电车自燃”的视频,会不会心头一紧?不久前,某短视频平台上一条“某品牌新能源汽车充‘劣质电’导致自燃”的视频引发大量讨论,后经证实完全是发布者凭空杜撰。

这类谣言看似贴合“一分钱一分货”的常识,实则经不起任何科学推敲,却精准戳中了人们对新能源车的安全焦虑。今天兔兔就来跟大家一起盘点几个曾让无数消费者深信不疑的热门谣言,看你是否还在坚信。

电也有贵贱之分?科学解析“劣质电”谣言谣言传播者陈某的“劣质电理论”简单粗暴——以电价划分“电的优劣”:两块多的电是“优质电”,对应98号汽油;四五毛的电则被贴上“劣质电”标签,硬类比成乙醇汽油。这种说法在科学上完全站不住脚。电,就是电荷定向移动形成的物理现象,核心价值在于满足特定参数标准的能量供给,本身无优劣之分,合规即王道。

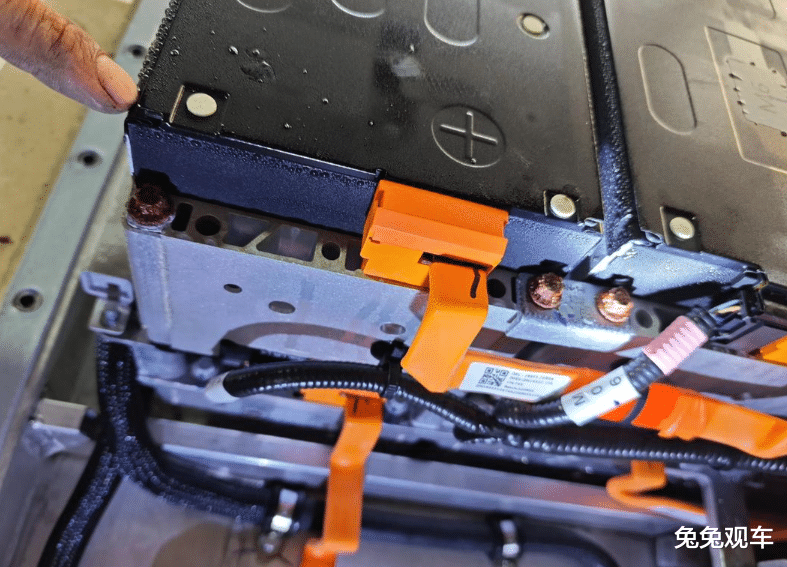

我国对民用及工业用电有着明确的国家标准,无论是电网供电还是充电桩输出,电压、频率、波形等关键参数都必须符合GB/T 18487.1-2023等相关规范。

这意味着,合规渠道的电,本质上都是“同源同质”的能量载体。高价电不会自带buff,低价电也不是安全隐患源。真正的风险不在“电本身”,而在“电的输送与转换环节”:电压波动、频率偏移、谐波干扰等电能质量问题,才是可能引发安全隐患的关键。

除了“劣质电”谣言,新能源汽车领域还存在不少认知误区。深究背后原因,在于技术迭代速度远超用户认知更新速度。

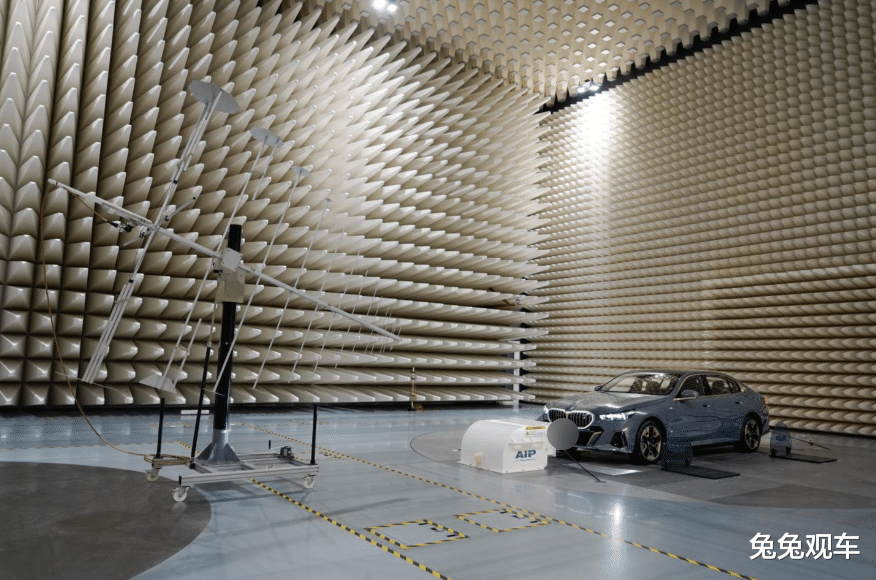

“电车有大量辐射,长期开电车会掉发掉腿毛,甚至会致癌”——这类说法在网络上流传已久,让不少消费者心生顾虑。

实际上,我国对车辆电磁辐射有着严格的安全规范,磁场辐射安全限值为100μT,所有新能源汽车上市前必须通过EMC(电磁兼容)测试。

测试数据显示,新能源汽车前排磁场辐射一般为0.8~1.0μT,后排为0.3~0.5μT,远低于手机、微波炉、电脑的电磁辐射水平。

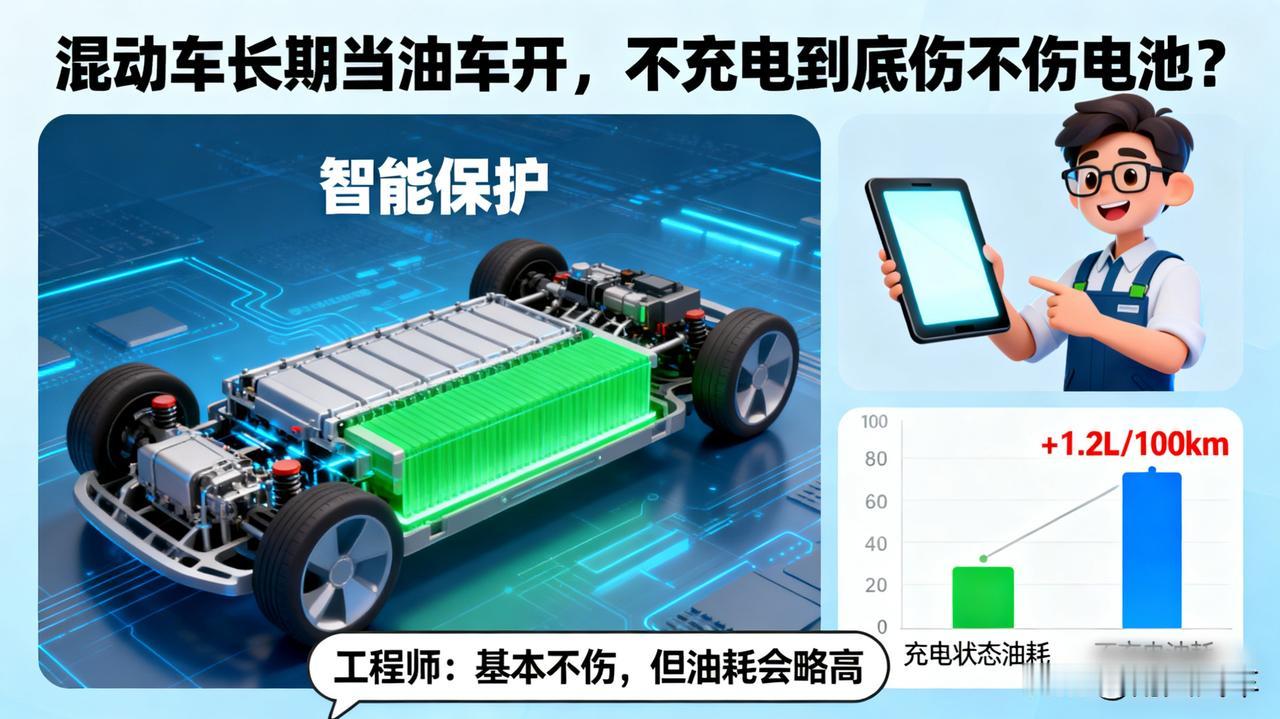

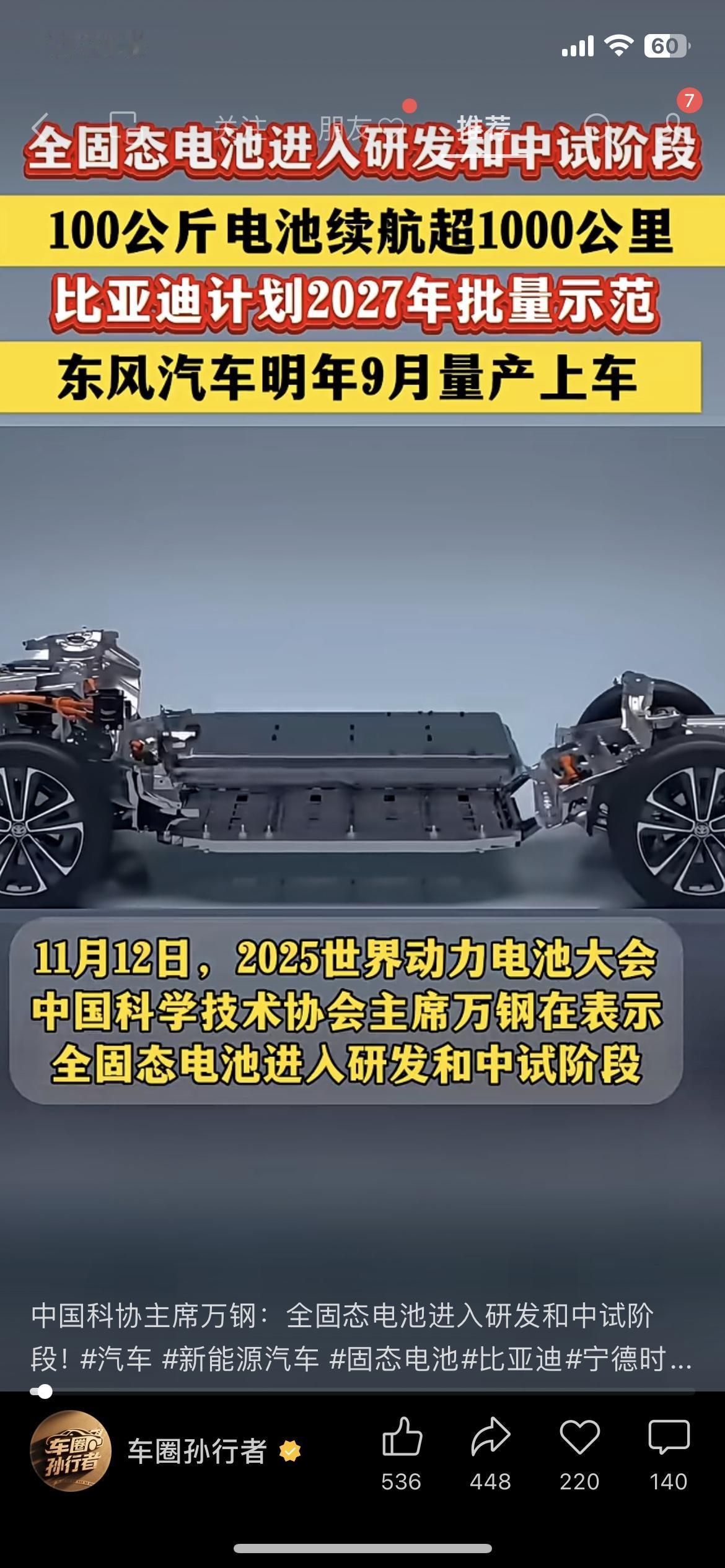

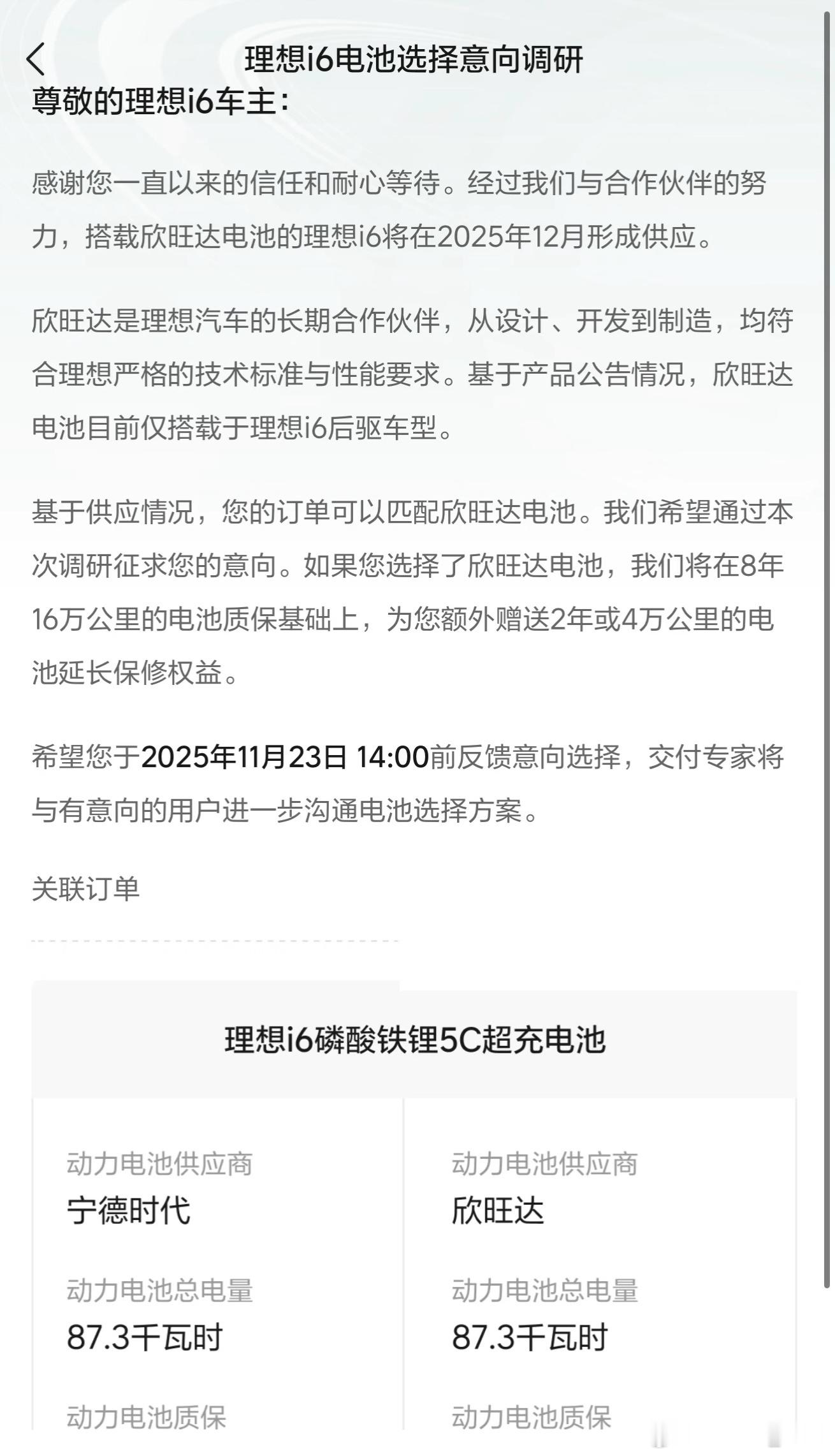

谣言二:电车开五年,电池就废了在新能源时代发展初期,续航在200~300km的纯电动车驾驶五年之后确实可能出现续航砍半的现象。但如今,这一痛点已得到显著改善。根据“2025华南锂电池回收区域合作大会”发布的预测成果,私人纯电动车的使用寿命可达11.2年,基本覆盖一辆车的用车周期。

不仅如此,比亚迪、奇瑞、吉利、广汽丰田等头部品牌的部分车型已加入三电终身质保,在质保期内电池衰减严重,车企会免费更换电池。

谣言三:新能源车自燃率是油车的数倍“新能源车自燃风险远高于油车”的说法,曾引发广泛的安全焦虑,但数据却给出了相反结论。

根据国家消防救援局的统计数据,去年新能源汽车起火概率为0.00175%,显著低于燃油车的0.0052%,燃油车起火概率是新能源车的近3倍。之所以会有“新能源车更易自燃”的错觉,核心在于新能源车对消费者而言仍是新兴事物,受到的关注度更高。

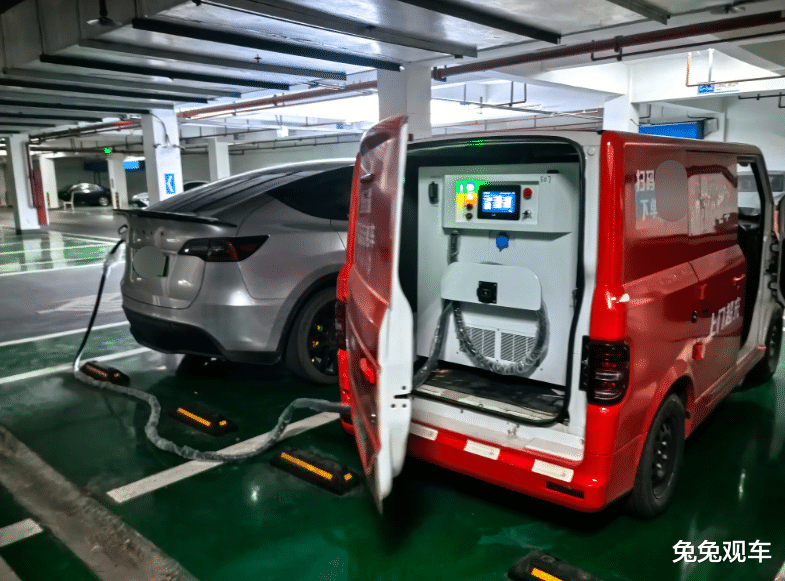

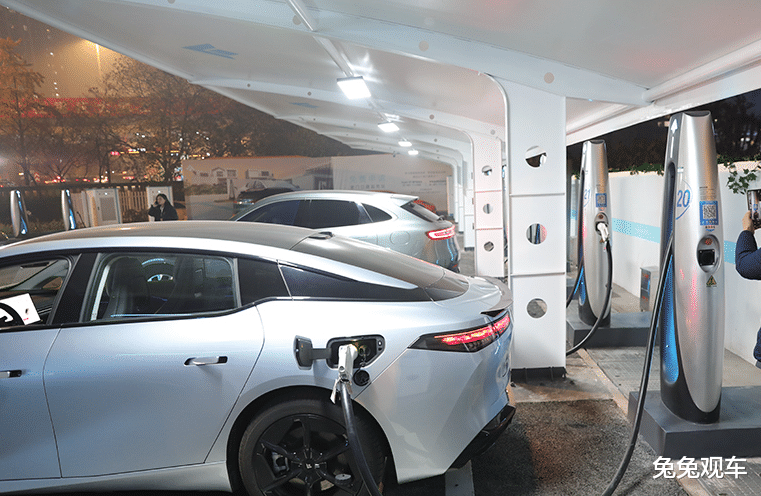

电池温度监控至关重要。高温易引发锂离子电池热失控,行车时需关注电池温度,超过60℃需停车冷却。避免高温时段长时间行驶,停车后静置再充电。

充电环境选择有讲究。应优先选择阴凉通风处充电,雷雨天气避免户外充电。充电时勿留车内休息,减少电池负荷。

充电习惯影响电池寿命。充电量建议设置在80%至90%,避免深度放电(低于20%)。务必使用原厂或认证充电设备,劣质充电器可能缺乏过充保护,极易引发事故。

事实上,根据国家消防救援局的统计数据,去年新能源汽车起火概率为0.00175%,显著低于燃油车的0.0052%。那些看似“有道理”的谣言,往往只是利用了人们对新技术的认知空白和安全感缺失。

新能源汽车的普及之路,既是技术革新之路,也是一场破除信息茧房的科普之旅。当我们学会用科学思维辨别真伪,用理性眼光看待创新,才能在这场出行方式的大变革中,真正享受到科技带来的便利与进步。那么除了以上这几条,大家还刷到过哪些“看似合理”的谣言呢?不妨留言分享出来。