一、手动采集方式:传统便捷型,适配常规巡检

手动采集是依托人工操作完成数据获取的传统方式,无需复杂设备配置,核心依赖现场人工与便携式仪器配合。

核心设备与工具:需准备便携式电位仪、电流表、万用表等检测仪器,搭配防水测试导线、铜鼻子、清洁工具(砂纸、抹布),以及数据记录表格或移动终端(手机、平板)。

操作流程:工作人员抵达测试桩现场后,先清理端子表面的灰尘、锈蚀,确保接触良好;按参数测量需求(如电位、电流),将检测仪器通过导线与测试桩对应端子连接(如电位测量需连接 “PIPE” 端子与参比电极);待仪器数值稳定后,读取并记录数据,同时标注测试时间、桩号、环境条件(温度、湿度)等信息;测量完成后拆除导线,恢复测试桩密封防护。

适配场景:适用于短距离管道、小型罐区等监测点较少的场景,或作为自动采集系统的补充校准方式;尤其适合偏远、无供电条件的区域,以及对数据实时性要求不高的常规巡检(如每月 /每季度一次)。

优势与不足:优势是设备成本低、操作灵活,无需复杂安装调试;不足是人工成本高,效率低,数据易受人为操作误差影响,且无法实时捕捉参数突变(如杂散电流冲击、系统故障)。

二、自动采集方式:智能高效型,适配精准监测

自动采集是通过测试桩集成的智能模块,实现数据自动采集、存储与传输的方式,核心是 “无人值守+实时监测”,需搭配专用智能测试桩。

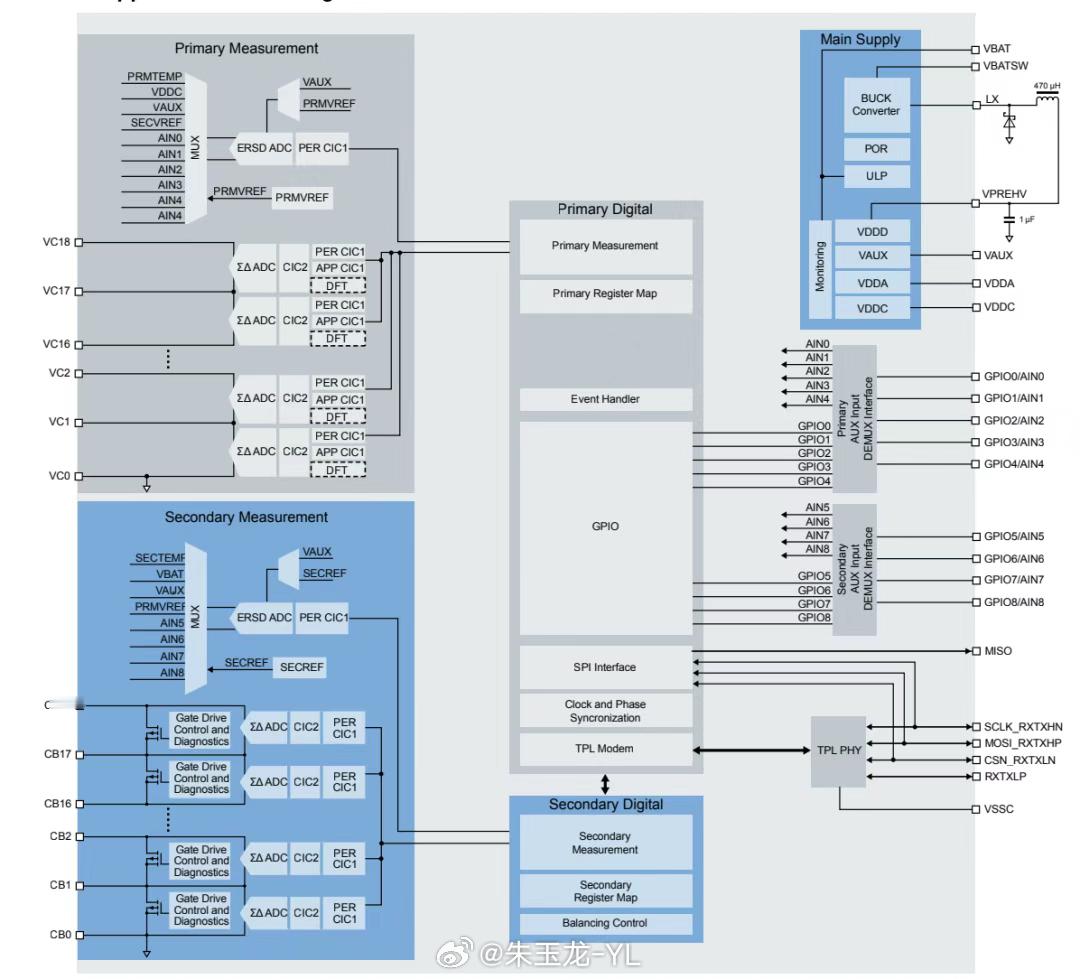

核心设备配置:智能测试桩内置数据采集模块(含高精度 ADC芯片)、传感器(电位/电流传感器、土壤参数传感器)、通信模块(LoRa、NB-IoT、4G、北斗)及供电系统(太阳能+锂电池、市电);部分高端型号还集成边缘计算模块,可实现数据预处理与异常告警。

操作流程:系统安装调试完成后,按预设采集周期(如每 10分钟/每小时一次)自动启动测量;采集模块通过内部电路连接测试桩端子,获取电位、电流、土壤电阻率等参数,经滤波、校准后存储至本地内存(可存储数月数据);通信模块按设定频率(实时/定时)将数据上传至云平台或本地监控中心;若参数超出阈值(如保护电位低于- 0.85V),系统自动触发告警(短信、邮件、平台弹窗)。

细分类型与适配场景:

有线自动采集:通过 RS485、以太网等有线通信传输数据,稳定性强、传输速率高,适配城市管网、厂内罐区等供电与通信条件便利的场景。

无线自动采集:无需布线,通过无线信号传输,适配长输管道、偏远山区等不便铺设线缆的场景;其中北斗通信适配无移动网络覆盖的极端偏远区域,NB-IoT/4G适配有网络覆盖的广域监测场景。

优势与不足:优势是数据采集频率高、精度高,可实时监测参数变化,减少人工成本,支持远程数据查看与故障预警;不足是设备初期投入较高,依赖稳定供电与通信信号,维护需专业技术人员。

三、两种采集方式的关键差异与协同应用

核心差异:手动采集以 “人” 为核心,灵活但低效、滞后;自动采集以 “设备” 为核心,高效、实时但成本较高。数据精度上,自动采集依赖高精度模块,误差更小(电位误差≤±1mV),手动采集受仪器精度与操作影响,误差相对较大(±5mV左右)。

协同应用:实际项目中常结合使用,自动采集系统用于常态化实时监测,捕捉日常数据与异常波动;手动采集作为补充,用于自动数据的校准(如定期用便携式仪器验证自动采集数据准确性),或在自动系统故障时应急获取数据,确保监测不中断。