最近车圈又传来一个让人既兴奋又有点纠结的消息——从明年起,国家对享受车辆购置税减免的新能源汽车,将实行新的技术要求。简单说就是:不是所有挂“新能源”标签的车都能继续免税了,政策门槛提高了,有人欢喜有人愁。

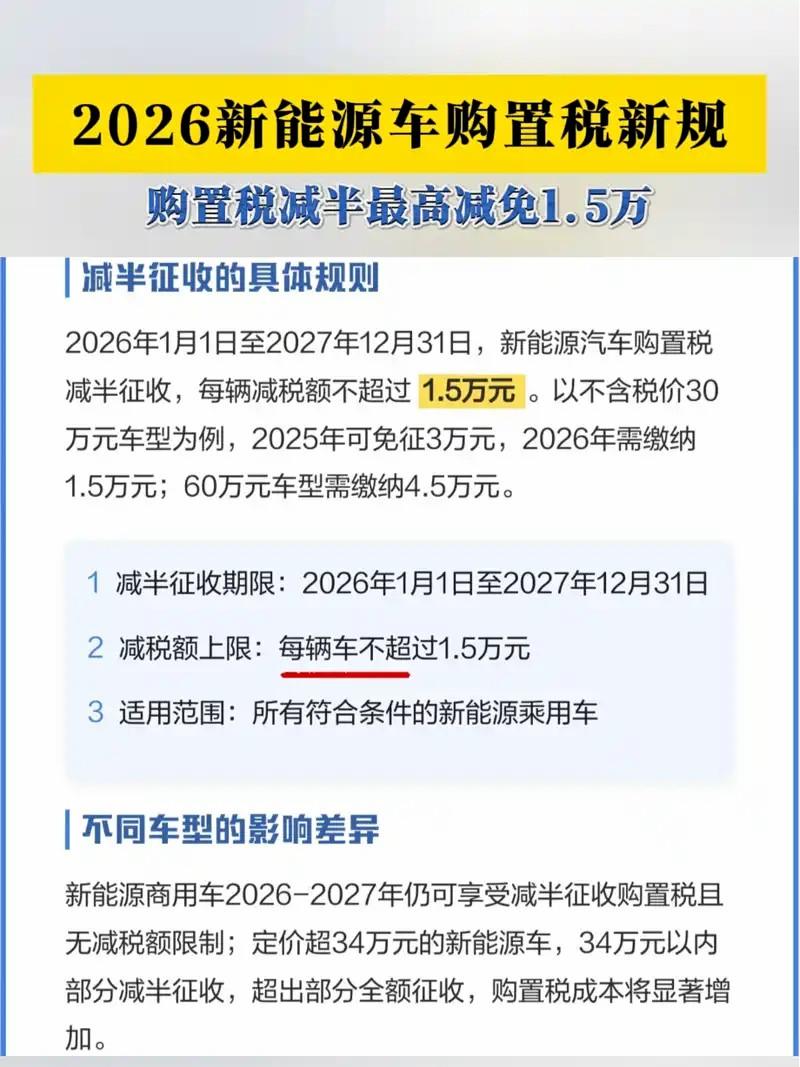

这事其实挺关键的。毕竟,购置税占车价的10%左右,一辆二十多万的新能源车,能省下两万多块,很多人买车时就是冲着这个优惠去的。那新政策到底改了啥?对普通消费者影响大不大?今天我们就聊明白这件事。

一、减免购置税政策升级,门槛更高了

其实国家对新能源车的购置税减免政策,已经执行好多年了,从最早的推广期,一直延续到现在。政策初衷很好——鼓励大家买电车、少烧油,推动新能源技术发展。但问题也慢慢出来了,有些车企打“擦边球”:技术含量不高、续航虚标,甚至部分插混车型纯电续航只有几十公里,也能享受同样的税收优惠,这就让真正用心搞技术的品牌有点吃亏。

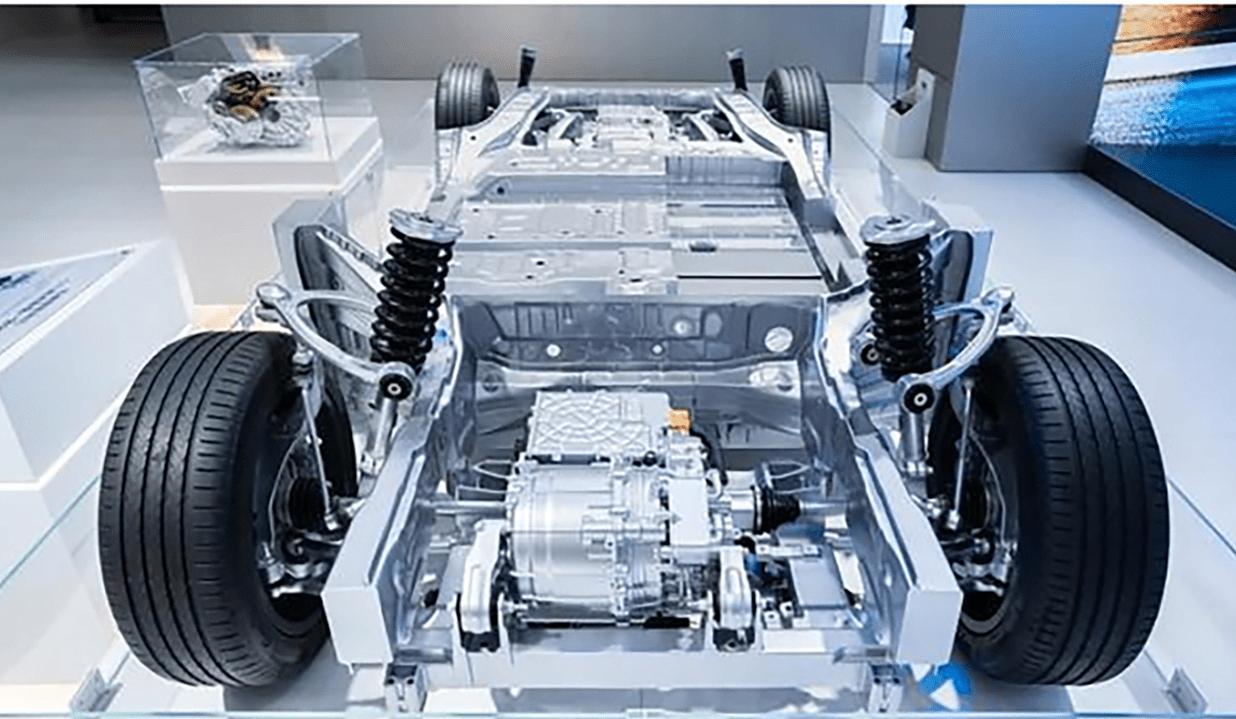

所以,明年的调整方向很明确——提高技术准入门槛。据工信部发布的草案显示,像电池能量密度、续航里程、整车能耗、安全性能等指标都会重新设定下限标准,尤其是混动车型,想拿到免税资格,就得有更高的纯电行驶能力。

简单理解就是:

“以后想蹭新能源政策红利的车型,不是随便贴个‘插电’标签就能过关了。”

二、谁受影响最大?

政策一出,业内第一反应就是——插电混动车型压力最大。因为纯电动车基本没问题,续航、能耗、安全这些指标大多能满足新要求。问题主要出在那些“油改电”或者偏油的插混车上。

举个例子,现在市场上不少插混车纯电续航只有50-80公里,看起来够日常通勤用,但严格来说技术含量有限。而新规里提到的参考标准可能要100公里起步,这一下就卡掉一大批“伪新能源”。

还有一类是低速电动车、小型代步车,这些车主打价格便宜,但安全配置和电池技术都比较原始。以后这类车想再免购置税,基本没戏。

对消费者来说,这种变化也意味着购车时要多留个心眼。以前选车只看价格和配置,现在还得看它是不是符合新的技术目录。否则同样的车,别人免税你不免,那就亏大了。

三、对车企的信号:别玩套路,好好搞技术

从产业角度看,这次政策升级其实是在“筛选队伍”。国家并不是要削弱新能源市场,而是想让它更健康地发展。过去几年,新能源车井喷式增长,品牌太多、质量参差不齐,很多小厂靠补贴活着,一旦政策调整,立马撑不住。

所以这次技术门槛的提升,可以理解为一种“优胜劣汰”。那些真正有研发能力的企业,比如比亚迪、特斯拉、极氪、小鹏、理想这些,反而更轻松——因为它们的产品普遍达标甚至超标。反倒是一些靠油改电混日子的品牌,要么加大研发投入,要么就得退出市场。

政策的导向其实很清晰:

“未来新能源车拼的不只是外观和智能座舱,而是底层技术实力。”

谁能把电池安全、续航效率、能量回收这些做到极致,谁就能活下来。

四、消费者该怎么应对?

对普通人来说,政策调整的核心影响是——买车时机要选对。如果你正打算买一台插混或者中低端新能源车,那就得注意了。政策从明年起实施,意味着今年底之前上牌的车,仍可享受现行减免。

举个简单例子:

假设你看中一台插混SUV,现在还能免掉两万多购置税;但明年如果它不在新目录里,那你再买就要多掏这笔钱。所以年底前,可能会迎来一波新能源车的“冲量潮”,不少品牌都会打着“政策红利倒计时”的口号搞促销。

但如果你预算更充足,想买的车型技术过硬,比如纯电平台的车,那就不用急。新政对这些车基本是利好,未来也能稳定享受政策支持。

总之一句话:别盲目抢购,也别过分观望,先看清楚自己目标车型是不是符合新技术要求。

五、政策调整背后的深意

很多人觉得这是“收紧补贴”,但其实这背后还有更深层的意义。新能源车已经不再是“新鲜事物”,而是中国汽车工业的主力。以前是政府推市场,现在是市场推技术。国家不再单纯补贴销量,而是希望企业通过创新站稳脚跟。

再往远看一点,这次技术要求升级,也是在为“全面电动化”时代铺路。只有让那些真正能保证安全、节能、高效的产品留下来,消费者对新能源车的信任才会越来越高。

换句话说,这不是一个限制政策,而是一种提速信号。未来两三年,新能源车的技术迭代可能会更快,价格竞争反而会趋于理性。到那时候,买车不再看“能不能免税”,而是看“这车到底值不值”。