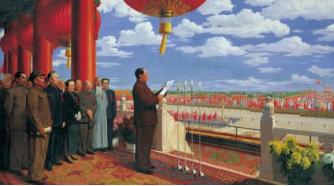

其实很多人没有发现,今天的中国这么强大,其实是很反常的,按常规历史逻辑,一个国家从积贫积弱迈向现代化,通常需耗费两三百年缓慢积累,可中国仅用76年。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 世界上多数国家从积贫积弱走向现代化往往要经历长达两三百年的积累,社会结构要慢慢重塑,产业体系要一层层搭起,国家治理能力要反复在危机中磨练。 中国却在短短七十六年里跨过了别人几代人才能完成的路程,这种跨度之大、节奏之快,绝非顺风顺水,而是硬生生闯出来的。 1949年的中国,几乎没有多少可以依托的基础,工业体系薄弱到连简单机械都要依赖进口,很多工厂缺设备、缺材料,更缺经验,大多数人生活在农村,普遍面临温饱问题,社会的识字率极低。 那时的中国被严密封锁,与世界工业体系几乎断联,在这种环境下建设现代国家,难度不亚于在荒地上建大厦,也正因为如此,最初的几十年中国选择了集中全国力量优先补齐工业和科技的短板。 钢铁、机械、能源等重工业在短时间内被建立起来,科研工作者在艰苦条件下推进重大项目,这种从零起步的努力,为后来的发展搭建了骨架。 在外界封锁的压力下,自主能力反而被迫加速,工业体系也因此比许多国家更早具备“完整性”,而这种完整性,是后续几十年能保持稳定增长的根基。 真正改变发展的节奏,是改革带来的社会动力释放,随着制度逐步松动,人们获得了更大的自主空间,生产效率迅速提高,城乡之间的束缚开始松动,大量劳动力从土地上解放出来,开始进入工厂、城市和新兴产业。 沿海地区的一些开放试验被允许先行,借外资、引技术、学管理,逐步摸索出一套适合自身的市场化路径,民营企业随后迅速成长,分散在各个行业的活力不断累积,使中国能够以前所未有的速度融入全球贸易体系。 2001年加入世界贸易组织后,制造业进入快速扩张期,中国凭借稳定的社会环境、完整的产业链、庞大的劳动力供给,迅速成为全球最重要的加工与生产中心之一。 进入新世纪后,中国的发展方向再次发生变化,从单纯“补短板”转向全面提升国民生活与经济效率。 高速公路、高铁、港口、机场等基础设施在短时间内大规模建设,使得人口流动、货物运输、信息传播的成本大幅下降。 许多国家在城市和农村之间长期存在明显断层,而中国的道路、电力、网络逐渐延伸到偏远地区,使得大量区域第一次真正被纳入现代经济体系之中。 基础设施巨大的规模和统一规划带来的协同效应,使中国经济的运行效率整体提升,这种力量,在世界范围内并不多见。 科技和产业的升级也在这一时期加速,部分领域从追赶转向并跑甚至领先,不再完全依赖进口设备和关键技术,更重要的是,面对外部的技术限制,中国选择加大研发力量,而不是停止探索。 许多过去被外界质疑难以突破的领域,开始逐步实现国产化替代,这不仅提供了更高的安全性,也让产业发展更加稳定。 与此同时,中国在改善民生方面的投入始终贯穿发展全过程,贫困地区的基础设施、教育和医疗不断改善,大规模脱贫行动让数以千万计的家庭摆脱贫困,对于一个以巨大人口规模为特点的国家,这样的成效极其罕见。 现代化在这里不仅体现在城市的高楼与交通网络,也体现在乡村逐步拥有更好的学校、道路和生活环境。 从历史视角看,中国的发展路径并不依赖扩张,也不是单纯复制别国经验,它通过国家力量和市场机制的长期互动,在保持整体方向稳定的同时,不断进行制度调整。 更重要的是,在困难与外部压力下始终保持发展的连续性,而不是中途反复,让长期规划能够真正落地实施。 因此,中国今天的成就之所以会被称为“反常”,不是因为它违反逻辑,而是因为它浓缩了本应在几个世纪完成的过程,速度本身并非奇迹,而是一个国家在资源匮乏、外部压力、内部转型等多重挑战下,坚持探索、不断修正、持续投入的结果。