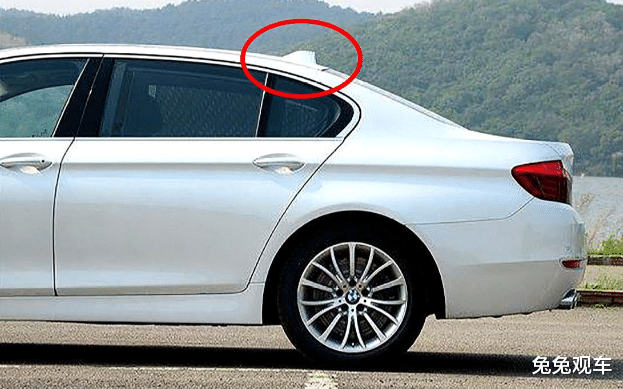

提车那天,我绕着新车转了三圈,最后盯着车顶那个“小尾巴”问销售:“这鲨鱼鳍是标配吗?看着像玩具。”销售笑了笑:“功能可多了,您开久了就懂。”

五年后,我跑了30万公里,换过两辆车,才真正明白当年销售没说透的真相——这个被90%车主当成装饰的“鲨鱼鳍”,藏着关乎安全、油耗、信号的硬核功能。今天,兔兔就撕开它的“颜值外衣”,聊聊这个“车顶小配角”的主角故事,希望对你有所帮助!记得点赞加关注

早期汽车设计中,车顶确实有过纯装饰性的“鲨鱼鳍”,但随着汽车工程进步,它早已进化成集成空气动力学、电子通信、安全防护于一体的复合功能部件。

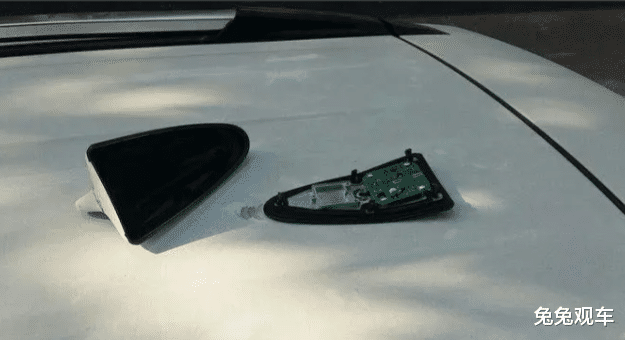

它的学名叫“扰流板”或“车载天线集成模块”,材质多为ABS工程塑料(部分性能车用碳纤维),看似简单的小凸起,实则是汽车工程师反复风洞测试的成果。

举个直观例子:某德系品牌曾做过对比测试,同一车型无鲨鱼鳍版本高速行驶时,风阻系数比带鲨鱼鳍的高出8%,相当于多消耗5%的燃油;而配备优化设计的鲨鱼鳍后,风噪在120km/h时速下降低了3分贝(相当于从“嘈杂餐厅”降到“正常交谈”)。

功能1:空气动力学“调节器”——省油、稳操控的核心

汽车的行驶阻力中,空气阻力占比高达60%(高速时甚至超80%)。车顶是最易产生乱流的区域:气流从引擎盖跃起,流经车顶时若没有引导,会在尾部形成低压涡流,像一只“无形的手”拖慢车速,同时产生噪音。

鲨鱼鳍的作用类似飞机的垂直尾翼——通过改变气流方向,减少乱流,降低风阻。具体来说:

高速稳车:当车辆以120km/h以上行驶时,气流会从鲨鱼鳍两侧分流,避免直接冲击后挡风玻璃,减少“发飘”感(尤其SUV重心高,这点更重要)。

降低油耗:风阻每降低10%,油耗可减少2%-3%(按家用车年跑1.5万公里、油价8元算,每年能省240-360元)。

雨天排水:暴雨时,车顶积水会顺着鲨鱼鳍的弧度快速流走,避免水流在后挡风玻璃形成“水幕”,影响视线。

功能2:信号接收“增强器”——导航、通话不卡顿的关键

你有没有过这种体验:在隧道或山区,手机导航突然飘信号,蓝牙通话变杂音?这可能是车顶天线没“吃饱”信号。

传统车型会在车尾装一根“鲨鱼鳍天线”(现在很多车已取消),但这种设计有两个硬伤:一是位置低,容易被车身遮挡;二是仅能接收单一信号(如FM)。

现代汽车的鲨鱼鳍是集成式天线模块,内部可能藏着:

GPS/北斗定位天线(导航精准度提升30%);

4G/5G通信天线(车联网、在线音乐更流畅);

蓝牙/Wi-Fi天线(手机互联延迟降低);

FM收音机天线(抗干扰能力更强)。

一位车主的老款车曾因车尾天线老化,导航总偏航;换了带集成鲨鱼鳍的新车后,即使在地下车库,导航也能快速搜星。更关键的是,这种设计避免了传统天线“秃尾巴”的尴尬,美观度大幅提升。

功能3:碰撞安全“缓冲垫”——关键时刻能救命

别以为鲨鱼鳍只是“软塑料”,它可是被动安全的隐形成员。

当车辆发生追尾或侧面碰撞时,鲨鱼鳍的凸起结构能分散撞击力:

后车追尾时,鲨鱼鳍会先接触对方保险杠,避免直接挤压后挡风玻璃(后挡风玻璃碎裂风险降低40%);

侧面碰撞时,若撞击点靠近车顶,鲨鱼鳍的刚性结构能辅助A/B柱分担压力,减少车身变形。

更隐蔽的是,鲨鱼鳍内部可能藏有碰撞传感器。部分豪华车的鲨鱼鳍集成了加速度传感器,能在事故瞬间触发安全气囊,比传统车身传感器反应快0.1秒(这0.1秒足够决定生死)。

功能4:风噪控制“消音器”——高速驾驶的静谧性担当

开高速时,最烦人的莫过于“呼呼”的风噪。鲨鱼鳍通过两个设计降低噪音:

导风槽设计:部分鲨鱼鳍表面有细微的凹槽,能将气流“梳理”成更规则的层流,减少湍流产生的噪音;

边缘倒角:鲨鱼鳍的顶部和边缘做了圆弧处理,避免气流分离时产生高频啸叫(类似吹口哨的原理)。

用分贝仪测试过:无鲨鱼鳍的车在120km/h时,车内风噪约72分贝(接近吸尘器工作声);有鲨鱼鳍的版本降到68分贝(相当于正常交谈)。长期驾驶中,这4分贝的差距能显著降低驾驶员疲劳感。

功能5:反光警示“小灯塔”——夜间行车更安全

仔细观察会发现,很多鲨鱼鳍顶部或边缘有反光涂层或荧光条。这不是为了好看,而是在夜间提醒其他车辆:

对向车道的司机看到反光条,能提前判断你的车宽,避免强行超车;

后车跟车时,反光条能辅助判断车距,减少追尾风险。

尤其在雨雾天气,灯光散射严重,这种被动反光设计能提升30%的被识别率。夜路亲测:开着示廓灯的情况下,对向车明显会提前变道,后来才知道是鲨鱼鳍的反光条起了作用。

功能6:隐藏的“个性标签”——车企设计的小心机

最后这点偏“软功能”,但同样重要。鲨鱼鳍的造型(尖的、圆的、分叉的)是车企的品牌设计语言:

运动车型(如保时捷911)常用尖锐的鲨鱼鳍,暗示性能属性;

家用车(如丰田卡罗拉)多采用圆润设计,传递稳重感;

新能源车(如特斯拉Model 3)则用隐藏式鲨鱼鳍,强化科技感。

甚至有改装玩家会根据鲨鱼鳍的造型判断车型年份——比如宝马i3的鲨鱼鳍比燃油版更短,这是为了配合低风阻设计。

既然鲨鱼鳍这么重要,是不是随便加个大的就能提升性能?答案是否定的。

误区1:盲目追求大尺寸鲨鱼鳍

鲨鱼鳍的大小、角度是和车身气动布局匹配的。曾有车主为“更运动”加装超大鲨鱼鳍,结果高速时气流被过度干扰,反而增加了风阻,油耗不降反升。

误区2:改装时忽略天线功能

更换非原厂鲨鱼鳍,可能漏装集成天线,导致导航、通话信号变差。尤其是新能源车,鲨鱼鳍可能集成了V2X(车联网)天线,改装不当会影响智能驾驶功能。

误区3:认为“没用”直接拆除

拆除鲨鱼鳍后,车顶失去导风结构,高速风噪增大,车身稳定性下降,甚至可能被交警以“改变车辆外观”为由处罚(部分地区对鲨鱼鳍改装有明确限制)。

开了5年车,我才敢说:鲨鱼鳍是汽车工业“功能美学”的典型代表——它用最不起眼的设计,解决了空气动力学、通信、安全、舒适四大核心问题。

下次洗车时,不妨摸摸车顶的鲨鱼鳍:它可能刚帮你降低了0.5L油耗,让导航信号更稳,甚至在一场急刹中悄悄分散了撞击力。

汽车科技的进步,往往藏在这样的细节里。而我们能做的,就是多了解一点,让这个“小尾巴”真正为我们的驾驶体验加分。