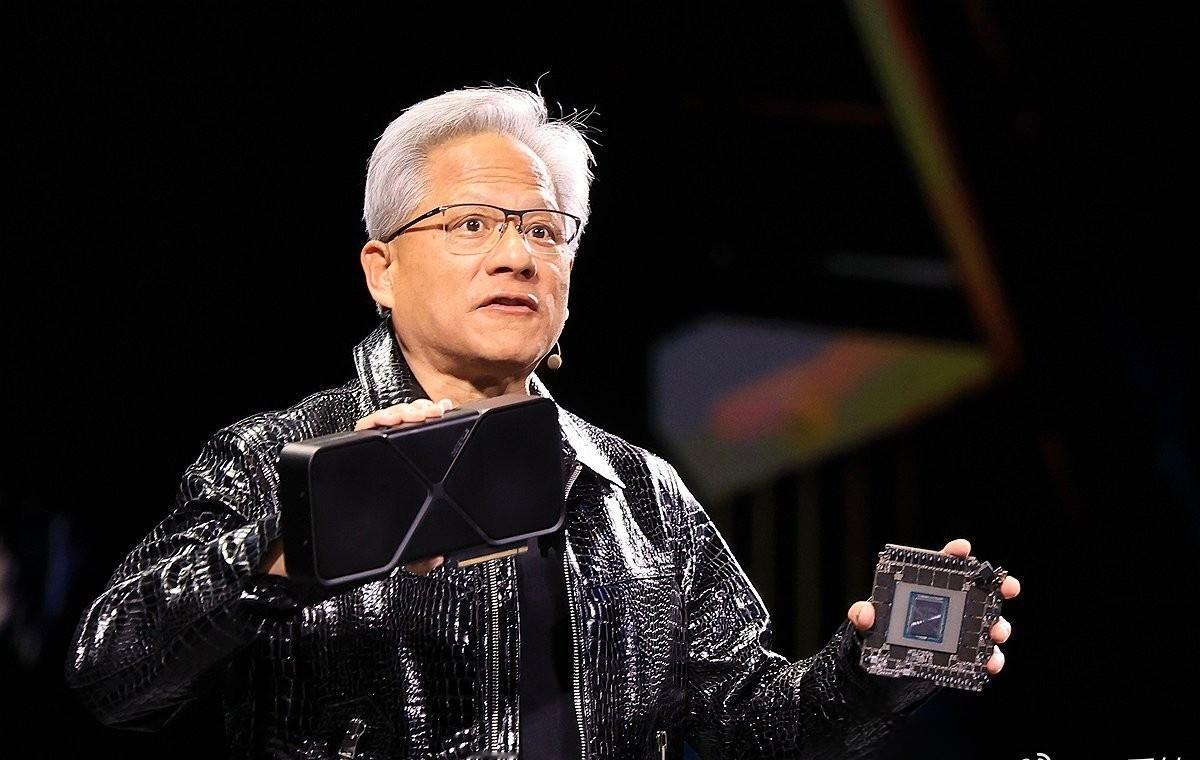

新消息 英伟达正式宣布了 10月18号,英伟达创始人黄仁勋专程飞往美国亚利桑那州凤凰城,与台积电共同为“美国本土首片Blackwell晶圆”举办下线庆典,两人还在晶圆上联合签名,仪式感直接拉满了。 这场“下线庆典”听起来像是个行业大派对,但它背后的意义可比表面热闹得多。Blackwell晶圆是英伟达新一代GPU的核心,也是未来几年人工智能算力的重要基石。把它在美国本土生产,本身就是个信号:美国想把高端芯片制造拉回自己家门口。 问题是,芯片制造不是拍电影,喊一声“Action”就能立刻进入状态。台积电在美国建厂已经遇到了不少挑战——供应链配套、人才短缺、成本上升,哪一个都不是简单的仪式就能解决的。黄仁勋和台积电老板在晶圆上签名,确实很有象征意义,但这并不意味着美国的芯片制造能力已经追上了亚洲。 从产业角度看,这是一次典型的“政治+商业”结合的操作。美国政府一直在推动半导体回流,希望减少对亚洲制造的依赖。英伟达作为全球AI芯片的龙头,自然成了这一战略的重要棋子。但商业决策终究要考虑成本和效率,美国本土制造的高成本是否能持续支撑,还有待观察。 对于消费者来说,这可能意味着未来的显卡和AI芯片价格还会保持高位。美国制造虽然能带来一些就业机会,但同时也可能推高产品成本。而且,如果供应链不能完全本土化,所谓的“本土生产”可能只是象征性的,大部分核心环节依然依赖亚洲。 从技术角度看,Blackwell晶圆的下线确实是个里程碑。它采用了更先进的工艺,性能比上一代提升不少。但技术领先并不等于市场成功,英伟达还需要面对AMD、Intel等竞争对手的挑战,以及来自中国等新兴市场的潜在威胁。 这场庆典的仪式感确实很强,签名晶圆甚至可能成为未来的收藏佳品。但在热闹背后,我们更应该关注的是全球半导体产业的格局变化。美国试图通过政策和资本把制造业拉回去,亚洲则在巩固自己的技术优势,这种博弈可能会持续很多年。 对于中国来说,这既是挑战也是机遇。挑战在于高端芯片制造的竞争压力加大,机遇则是在中低端市场和新兴技术领域寻找突破口。中国的半导体企业需要加快技术研发,同时也要在国际合作中寻找自己的位置。 这场Blackwell晶圆的下线庆典不仅仅是一个产品的诞生,更是全球科技竞争的一个缩影。它提醒我们,在全球化和逆全球化的拉扯中,科技产业的每一步都充满了政治、经济和技术的多重考量。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。英伟达 英伟达芯片 英伟达技术 英伟达芯片出口 英伟达公司 英伟达超级芯片 英达伟芯片