撰文| 王思易

编辑| 张 南

设计| 荆 芥

今年11月中旬,第30届联合国气候变化大会(COP30)在巴西北部亚马逊流域入海口城市贝伦(Belém)召开。亚马逊流域并非全是人们想象的热带雨林,其周边实际居住着约2400万巴西民众。

热带暴雨和汹涌河水定期冲刷着河口低地那些架在木桩上的简陋板房;在潮湿闷热的巷道里,疾病传播、垃圾堆积、贫困惊人,还不时有巨蟒出没。在全球变暖背景下,这一切都可能更趋恶化——有研究预测贝伦到2050年每年将有222天出现极端高温,增幅居全球主要城市之首。

亚马逊雨林本是稳定气候的关键生态系统,但目前正濒临失控边缘:科学家警告如果全球升温超过1.5℃,许多生态将无法自我修复,而亚马逊部分地区可能发生不可逆的“干化”——热带雨林蜕变为稀树草原,气温更高、雨季缩短、火灾频率上升,森林无法再生,碳储量将减少六成以上。

回顾2015年在巴黎举行的COP21,各国缔结了具有里程碑意义的《巴黎协定》,共同承诺把21世纪末全球升温控制在“远低于2℃”,并努力限制在1.5℃以内。

然而,在《巴黎协定》签署十年后的今天,气候前景不容乐观。本周一份由130多位国际科学家团队发布的《2025年全球碳预算》报告显示,全球化石燃料CO₂排放量今年预计将增长1.1%,达到约381亿吨的历史新高(如果加上土地利用变化排放,CO₂总排放量略低于去年水平)。

在报告的结尾,作者们总结道:2015年《巴黎协定》设定的目标将不可能实现。

按照目前速度推算,21世纪末,世界将比工业化前时期升温2.6℃。

01

美国气候领导力的缺位

导致气候目标失利的原因是多方面的。但其中一个不容忽视的事实是:全球温室气体排放的大头出自少数化石燃料巨擘。

据美国气候责任研究所(Climate Accountability Institute)的报告,自1965年以来,仅20家大型化石燃料公司生产的石油、煤炭和天然气所产生的碳排放就高达4800亿吨CO₂当量,占同期全球化石燃料及水泥排放总量的约35%。简而言之,前20家能源公司制造了全球三分之一以上的碳排放。

这些化石燃料巨头长期以来投入重金游说。研究机构InfluenceMap保守估计,2024年美国整体油气游说资金约为1.5亿美元。其中,化工和能源重镇加州更是砸下3800万美元,刷新该州游说开销纪录。

然而,更引人注目的是,特朗普政府公开将气候危机斥为“骗局”和“圈套”,撕毁温室气体减排政策,在国内放松环保限制,并怂恿在美国本土及海外进行更多的石油、天然气钻探开发。

特朗普政府退出了《巴黎协定》,并在2025年的COP30上破天荒地没有派出美国官方代表团。

这是联合国气候大会30年历史上美国首次缺席高级别参与。在COP30会场上,不少外交官私下里对此既震惊又暗含一丝欣慰。正如美国前气候特使托德·斯特恩(Todd Stern)所言,特朗普团队的到场“也不会带来任何有益的东西”,大多数国家早已对其气候否定论置若罔闻。美国缺位无疑凸显了当前气候多边合作环境之严峻,但另一方面也减少了一大阻力。

然而,COP30仍有望在某些方面取得进展。近几届气候大会的经验表明,许多突破往往发生在主会场外:各类项目开发商、资金方和政府代表在边会和私下场合协商促成实际交易,而非空泛承诺。

02

中国“绿色革命”

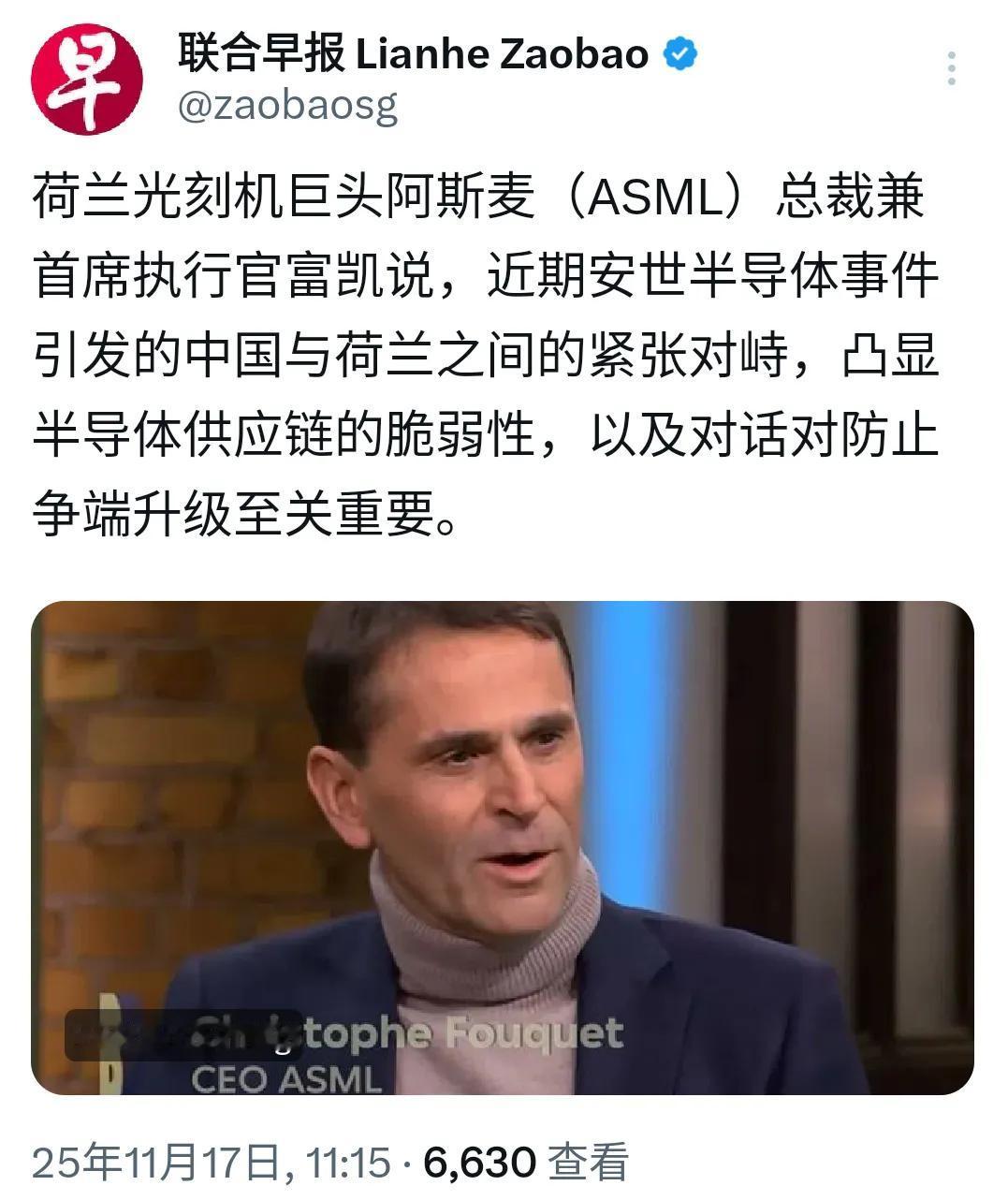

在全球气候治理版图出现裂隙之际,世界各国越来越将目光投向中国,视其为清洁能源领域当之无愧的领导者和希望所在。

如今,当美国在气候议题上明显退缩时,中国反而加倍努力,意图成为全球首屈一指的“电能强国”和绿色产品供应者。

中国在新能源技术上的雄厚实力也为其在人工智能、机器人、无人机等新兴科技领域提供了支撑。在低碳转型的竞赛中,中国正试图扛起大旗。

目前,中国已建成全球规模最大的清洁发电体系,在新能源汽车、锂电池和光伏产品制造方面,产量与全球竞争力均位居世界前列。

数据显示,中国太阳能潜在装机容量超过709吉瓦,约占全球2025年规划总量的三分之一。这些项目若全部建成,年发电量预计可达1100太瓦时,相当于日本2023年总用电量的1.22倍。在风电领域,中国新增装机容量同样超过全球一半。当前,一个总规模达1.3太瓦的集中式风电与光伏项目群正在快速推进,其中510吉瓦已进入建设阶段,建成后将进一步扩充中国现有1.4太瓦的风光运行装机。

根据全球碳计划(GCP)最新报告,2025年中国二氧化碳排放量预计仅微增0.4%,增幅为近年来最低,主要得益于能源需求增长放缓与可再生能源的快速扩张。相比之下,美国和欧盟同期排放预计将分别上升1.9%和0.4%。

中国在绿色能源领域的对外合作也被视为全球绿色转型的典范。例如,在COP30大会上,尼日利亚与中国隆基绿能合作建设非洲首家太阳能电池板工厂的案例受到广泛关注。中国已承诺到2035年将非化石能源消费占比提升至30%以上,并计划投入6750亿美元发展清洁能源,此举有望吸引巴西、欧盟等伙伴共同构建新的绿色供应链。

此外,COP30期间,中国正式加入由巴西发起的“碳市场整合开放联盟”。该联盟旨在推动各国碳定价机制对接,促进跨境碳信用交易,提升市场流动性与透明度,从而支持《巴黎协定》目标的实现。目前联盟成员包括欧盟、英国、加拿大、智利、赞比亚等11个国家和地区,并继续向其他国家开放,有望为构建全球性碳市场奠定基础。

中国代表团在COP30会议上表示,尽管特朗普政府缺席本届大会,但美国“终将有一天”会重返全球气候治理进程。

然而,中国在引领绿色经济的同时也面临诸多挑战。其在2035年国家自主贡献(NDC)中提出的新目标被部分观察人士认为力度不足。此外,国内电力市场化改革的推进导致部分可再生能源项目收益下滑,装机增速有所放缓。在此背景下,提升清洁能源利用效率、优化现有资产运营显得尤为重要。

与此同时,中国清洁技术产品大量出口至欧美市场,也引发了关于本地化生产与技术转让的国际争议。尽管多数观点认为中国采取的是“低调承诺、超额兑现”的策略,但这一策略在未来或将面临具有“中国特色”的复杂挑战。

03

光伏行业的风雨飘摇

中国引领全球清洁能源革命,一个直观体现就是占全球八成以上市场份额的光伏产业。在过去十多年里,中国企业通过规模化生产和技术革新,将太阳能光伏组件的价格大幅压低——全球光伏组件价格较十年前下降了约十五倍,令太阳能发电成本实现前所未有的平价。

然而,激烈的内卷竞争也使中国光伏制造业陷入“赔本赚吆喝”的困境。当前,中国光伏产能过剩的问题已到了爆发点:仅2023年一年,中国就生产了约800吉瓦的太阳能电池板,而同期全球市场需求仅450吉瓦,产能几乎是需求的两倍。据统计,中国目前约有300家光伏制造企业,相比2020年时的130-150家增加了一倍。在扩张中整个行业库存高企、产品滞销,价格战将厂商利润率挤压殆尽。

产能过剩直接导致的结果便是全行业的大面积亏损和裁员潮。2024年上半年起,中国多家龙头光伏企业罕见出现巨额亏损。今年一季度,隆基绿能甚至净亏损达23.5亿元。据中国光伏行业协会数据,2024年中国光伏制造产业链合计亏损额约达600亿元。

《金融时报》援引公司财报指出,2024年中国最大的几家光伏企业合计裁减了近三分之一员工——约8.7万人,相当于把过去几年扩招的人员几乎全数吐出。此外,自2024年以来已有超过40家中国太阳能公司破产倒闭、退市或被并购。光伏行业一时间可谓哀鸿遍野,腥风血雨。

图源:河北日报

面对这样的“光伏内卷”局面,中国政府近月来也开始出手整顿。今年7月和8月,中国工信部连续两次召集光伏企业开会,明确要求“遏制低价无序竞争”“推动落后产能有序退出”。

一些地方政府亦出台措施“刹车”,比如安徽省要求光伏企业保持最低产能利用率,低于30%则停产整顿;浙江省则对小厂实施月度产量配额,并建立惩罚机制,以避免恶性减价倾销。

政府更支持由龙头企业牵头成立多晶硅收储联盟,计划筹资500亿元收购并关停约三分之一的过剩多晶硅产能,以图从源头上缓解供过于求。

然而,要让如此庞大的产业“刹车”绝非易事。首先,地方政府未必愿意配合关停产能——毕竟这些项目几年前还被视作“明星产业”,如今让他们撤掉本地工厂,牵涉就业和债务问题,阻力不小。

其次,大企业发起的整合难免引发中小企业的不满与抵触。头部公司在产能、资金和政策资源上占据优势,如果由它们来决定哪家小厂关闭、哪家幸存,显然存在利益冲突。这种担忧并非空穴来风:有业内人士批评,大企业谋求的收储平台若演变为按配额限产、操纵价格的工具,无异于仿效石油输出国组织(OPEC)的人为垄断,会在减少过剩的同时扼杀市场竞争。

一位国内光伏组件厂高管在接受采访时直言,目前所谓“市场化反内卷”的说法本身就众说纷纭,若处理不当,可能沦为少数巨头假借市场名义行垄断之实。

他认为,上游硅料企业主导的整合确实有望缓解全行业价格战,但目前看到的却是硅料价格翻倍暴涨,而终端市场需求持续低迷、组件价格传导不畅,下游厂商只能眼睁睁看着供应商借“自律”之名坐地起价,心态很难平衡。

上述矛盾在近期的一场风波中表露无遗。11月12日,一则突如其来的流言让光伏圈掀起惊涛骇浪:网传,龙头企业晶澳科技的董事会秘书在一场会议上称,作为“反内卷”重要举措的多晶硅收储平台计划已经“黄了”,行业自救宣告“失败”。

这一消息引爆市场情绪,A股光伏板块当日早盘应声重挫,多只龙头股一度下跌超过7%-10%。所幸不到几个小时,官方辟谣迅速介入平息。

当日中午时分,晶澳科技发布声明否认相关言论,表示收储平台虽在落实中面临挑战,但公司“真诚期待并支持平台顺利建立发挥作用”。

紧接着,中国光伏行业协会秘书长罕见地在朋友圈贴出大红叉辟谣,严词警告造谣者“不要低估政策决心,妄图造谣抹黑、恶意做空行业牟利的行为终将付出代价”。当天下午两点半,协会官微进一步发布声明,重申各方正在协同推进产能整合工作,网络传言纯属不实,并扬言“将与谣言斗争到底”。

在多方安抚下,惊魂未定的光伏股勉强收复部分失地——板块跌幅从早盘逾5%收窄至3.3%左右,晚间在美上市的中国光伏企业股价也止跌企稳。

这场风波表明,中国光伏产业正处于关键的转折关头。所幸随着政府政策的矫正和市场自身的出清,过剩阴霾有望逐步散去。有分析指出,只要淘汰20%-30%的过剩产能,光伏行业即可恢复整体盈利。

对于占据全球主导地位的中国光伏产业而言,如何平衡市场化竞争与必要的行业协调,在避免重蹈无序内卷覆辙的同时继续推动技术进步和成本下降,这将是一个长期而艰巨的课题。

但无论如何,可以肯定的是,廉价高效的太阳能光伏仍将是全球应对气候危机的关键利器,而中国在其中扮演的角色举足轻重。

可以说,如果未来中国没有在绿色能源上取得成功,未来世界气候,就像我们在本届COP30所见,恐怕将就这样继续失控下去。