前面几篇,我们分析了41个粮食短缺国家,之所以出现粮食短缺的原因。

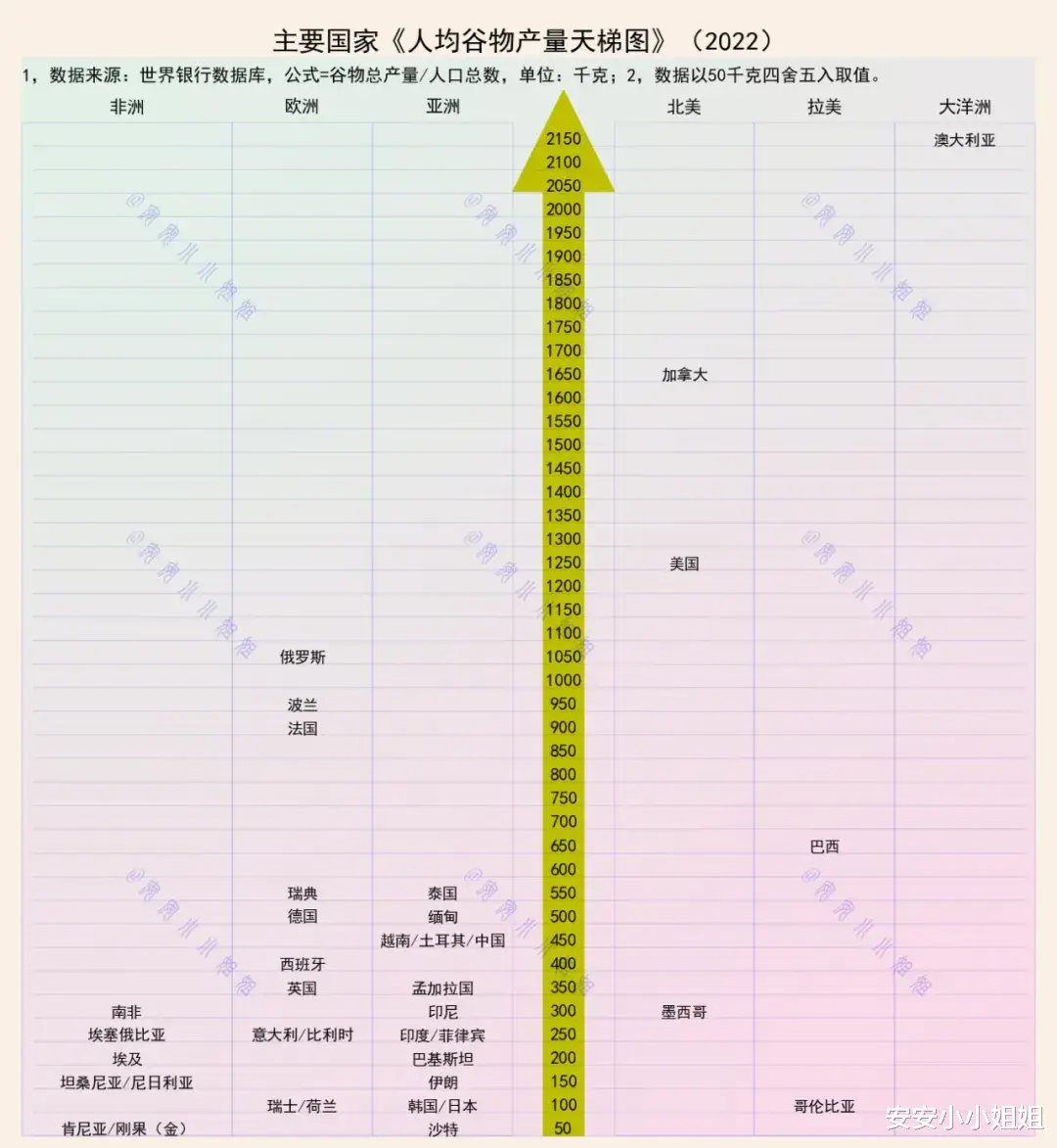

一方面,与因宗教、文化、地缘政治等引起的区域冲突有关,另一方面,极端气候也对粮食产生了重要因素。那么,人均粮食产量多少,才能避免粮食短缺问题呢?一般使用谷物产量(包括水稻、小麦、玉米、大豆、红薯和土豆等)作为衡量粮食安全的标准,世界上主要国家的人均谷物产量分别是多少呢?我们可以绘制一张图表,展示数据的分布情况,观察我是粮食所处位置。

当我们谈论粮食安全时,人均产量才是最真实的温度计。

2022年全球主要国家人均谷物产量天梯图呈现出一幅令人警醒的画面:澳大利亚人均粮食产量超过2000千克,加拿大1600公斤,美国1200公斤、俄罗斯1000公斤、巴西600公斤。

而中国却静静地躺在400-450公斤的区间,与越南、土耳其为邻,与德国、英国相差并不算大。

北美国家凭借地广人稀的优势高居顶端,澳大利亚、巴西等农业大国同样表现抢眼。

欧洲国家虽然耕地有限,但法国、德国等仍能维持在600-800公斤的稳健水平。

而亚洲国家大多聚集在天梯的中下部,印度、菲律宾等人均产量仅200公斤左右,沙特更是低至不足100公斤。

中国所处的位置令人深思。我们用占世界7%的耕地养活了近20%的人口,这是值得骄傲的成就。

但人均400多公斤的产量,刚刚越过国际粮食安全线400公斤的门槛。相比之下,俄罗斯人均产量超过1000公斤,美国是我们的三倍有余。

这意味着我们的粮食缓冲垫并不厚实,任何风吹草动都可能带来系统性风险。

这种差距背后是资源的硬约束。加拿大每个农民平均拥有1000多亩耕地,而中国这个数字只有10亩左右。

北美大平原的机械化农业与长江三角洲的精耕细作,代表着两种不同的生产模式。虽然我们的水稻单产世界领先,但大豆、玉米等作物仍需大量进口来弥补缺口。

更值得关注的是,全球粮食格局正在发生深刻变化。极端天气频发、国际供应链波动、地缘政治冲突,都在提醒我们:饭碗不能完全端在别人手里。当加拿大农民在讨论要不要减少出口时,亚洲国家就要开始紧张了。

中国正处于粮食安全的关键转型期。从“吃得饱”向“吃得好”转变的过程中,如何守住产量底线、优化品种结构、提高资源利用效率,成为必须解答的命题。

这张天梯图不仅是一张成绩单,更是一面镜子,照见我们的优势与短板。粮食安全从来没有终点线,我们仍然在路上。