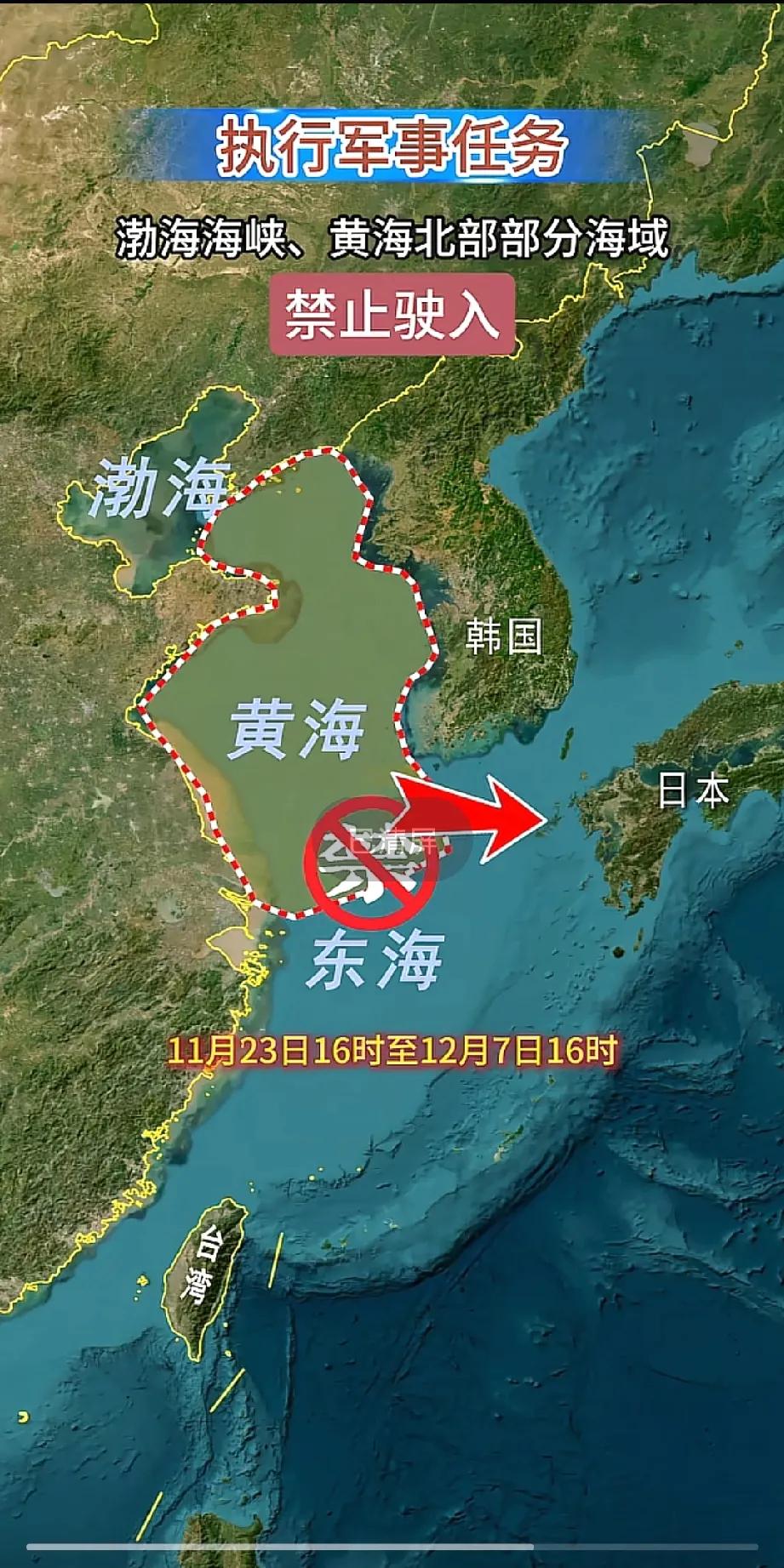

1941年11月的那次会面,成了美国国务卿赫尔外交生涯中极度愤怒的时刻之一,当他把那份备忘录狠狠拍在桌上时,日本驻美大使野村吉三郎的脸色瞬间变得煞白。 这位在公职领域摸爬滚打半个世纪的美国老牌外交官,哪怕面对俩人还没得及反应的尴尬表情,也丝毫不留情面,直斥这是他见过的“最无廉耻、充满虚伪的谎言”,随后逐客令一下,日本人灰溜溜地离开了现场。 那一刻的华盛顿或许还没意识到,仅仅一天后,珍珠港的爆炸声就验证了赫尔的预判:对这个国家的军国主义冲动,一旦露头就得狠狠打,稍有犹豫就是灾难。 历史总爱在人们放松警惕时通过某种循环回归,七十八年后,当现代日本政坛喊出“台湾有事即日本存亡危机”时,这种论调像极了当年陆军参谋本部明明知道仗打不赢、却为了所谓的“大和民族尊严”硬要将国家推向深渊的逻辑。 只不过,今天的手段变得更加隐蔽且精明,当年的刺刀换成了半导体材料,原本野蛮的侵略被包装成了优雅的“战略模糊”。 这套“左手灭火、右手点火”的把戏,玩得确实比东条英机那一辈“高明”,一边嘴上挂着“专守防卫”的牌坊,一边悄无声息地把防卫预算拉到了GDP的2.5%,甚至要把射程3000公里的巡航导弹摆上发射架。 这种既要赚取和平红利,又要制造紧张局势来稳固权力的做法,连前太平洋司令哈里斯都看不过去,直言让他想起了二战前的东条内阁,而这扭曲的根源,早在1945年就埋下了伏笔。 回想当年波茨坦公告发出后,日本高层的反应是傲慢的“默杀”,直到广岛和长崎升起蘑菇云,苏联红军碾过东北边境,东京防空洞里的将军们还在叫嚣“一亿玉碎”。 如果不是天皇在御前会议上最后拍板,承认再打下去就是灭国,那份带着颤音的“玉音放送”恐怕永远不会响起。即便在那样惨痛的终局下,军国主义的病毒也没能彻底被“格式化”,而是随着时间推移变异成了现在的“软性形态”。 更令人玩味的是国际社会的反应,曾经的受害者和审判者,如今因为利益链条的纠葛,开始对这股死灰复燃的暗火视而不见。 这背后的账本算得很精:德国的汽车巨头离不开日本的精密供应链,韩国三星的芯片技术还需要东芝的老底子,美国则需要日本继续充当在东亚遏制他国的前沿堡垒。 这种战略上的“视力模糊”,让尹锡悦政府不惜为了讨好盟友去扣押日企资产,也让澳大利亚在面对日本“国家正常化”的危险试探时大开绿灯。 只有德国经济部长哈贝克在面对日本向乌克兰提供无人机时,偶尔清醒地发出了一句警告,但这微弱的声音很快被淹没在金钱与地缘政治的喧嚣中。 现在的日本,似乎认定只要把水搅浑就能摸到鱼,海上保安厅的巡逻船从2012年的49艘猛增到2025年的83艘,与之同步的是非法登岛事件翻了三倍。 三菱重工的订单在这个过程中越积越厚,右翼政客的选票也随之越抱越紧。这恰恰印证了经团联会长十仓雅和那句大实话:企业赚钱需要和平的幌子,但政客掌权需要制造敌人。 然而,在这个看似全员疯狂的叙事里,依然有清醒的痛感存在。 在防卫省气派的大门前,94岁的反战老兵山田茂举着标语绝食抗议的身影,显得格外刺眼却又无比坚定。这一幕,像极了当年帕尔法官在东京审判时的孤独,却也证明了阳光总会寻找缝隙刺破黑暗。 面对这样一个试图用1941年的旧剧本重演现代戏的邻居,单纯的愤怒已经不够用了,既然他们擅长制造摩擦来转移国内矛盾,那我们需要的不仅是警惕其切香肠式的试探,更要有穿透迷雾的定力。 就像北斗系统能精准锁定海峡里的每一艘船只一样,无论他们怎么粉饰教科书、怎么修改安保法,实力的天平才是最终的裁判,毕竟,和平从来不是靠对方的良心发现施舍来的,而是靠强大的文明自觉“压”出来的。