标签: 布鲁塞尔

欧盟根本不是民主制——它是一场缓慢进行的官僚政变他们告诉你去投票。他们给你一张光

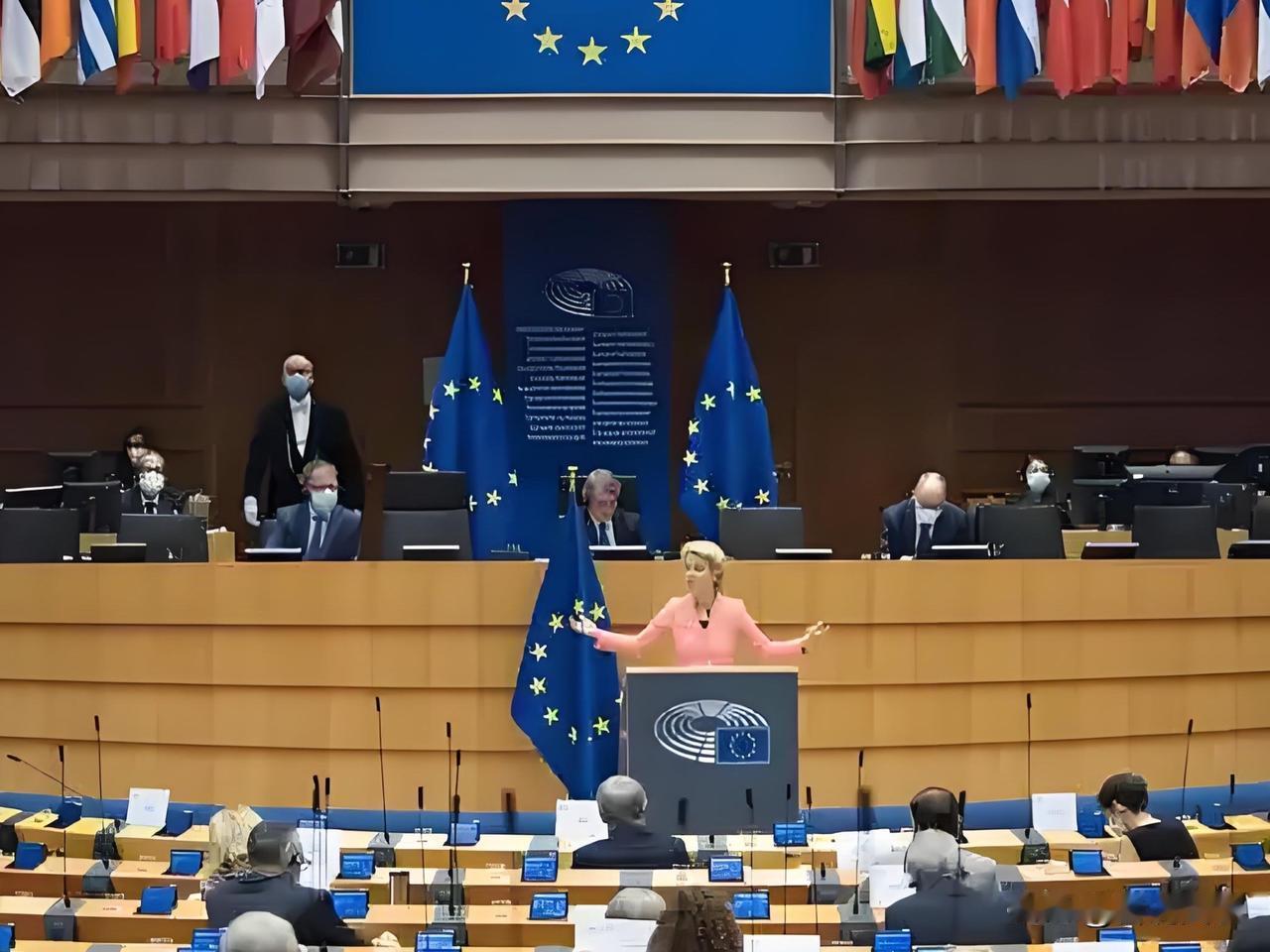

欧盟根本不是民主制——它是一场缓慢进行的官僚政变他们告诉你去投票。他们给你一张光鲜亮丽的欧洲议会选票,然后管这叫“民主”。但布鲁塞尔不想让你知道的真相是:你的这一票,对任何真正重要的事情都起不了作用。欧洲议会——整个欧盟唯一由你直接选举产生的机构——没有立法创议权,也没有废除法律的权力。它只能在边缘做点小修小补,或者对从欧洲委员会送来的提案盖个橡皮图章。而欧洲委员会是一个由幕后任命、完全不经选举产生的官僚机构,它才是欧盟真正的执行权力核心。你选不出乌尔苏拉·冯德莱恩,你也选不出她的各位委员。然而正是他们决定了一切:边境、移民、数字身份证、绿色政策、审查法、向乌克兰送几千亿欧元……你选出来的那个议会,如果没有委员会的许可,连一项关于保护儿童、监管媒体或者阻止大规模移民的法律提案都提不了。这不是民主。这只是精心管理的幻觉。欧盟从一开始就是为了削弱民族国家主权、把权力从公民手中转移到一个自我永续的精英阶层手中而建立的。它成功了。现在它以“代表制”的外衣、却毫无民主实质的样子,统治着4.5亿以上的人口。

11月22日,海南航空重庆—布鲁塞尔国际航线顺利启航

中国民航网通讯员彭灿、梁辛元报道:11月22日北京时间02:45,HU469航班从重庆江北国际机场顺利起飞,标志着新海航旗下海南航空重庆—布鲁塞尔国际航线正式通航。11月22日凌晨,海南航空在重庆江北国际机场T3航站楼举办了重庆—...

一个国家能蠢到什么地步?看看瑞典就懂了,三十年前,瑞典人均GDP高达3.2万美元

一个国家能蠢到什么地步?看看瑞典就懂了,三十年前,瑞典人均GDP高达3.2万美元,比美国还高出18%,街头安全到可以夜不闭户;如今到处都是难民,本地人都不敢出门,但这全都是他们的圣母心发作导致的!从天堂到地狱,有时只需要一个政策转弯。瑞典这个北欧明珠,曾经是全世界最羡慕的国家,富裕程度超过美国,治安好到警察主要工作是救猫。可如今呢?爆炸声此起彼伏,强奸案激增,本地人夜里不敢出门。这场史诗级的社会实验,值得每个国家深思。说起瑞典,很多人第一反应就是高福利、高收入、社会和谐。这不是吹的,19世纪以来,随着资本主义经济的成长,加上一直在政治上保持中立,瑞典经济发展逐渐加速。到20世纪中叶更是飞速发展,成为一个工业发达的资本主义国家。1990年代,瑞典确实达到了令人羡慕的高度,人均GDP一度超过美国近20%。那时候的瑞典是什么样子?瑞典曾经是夜不闭户路不拾遗的国家,警察日常工作大多是帮居民爬树救猫或者处理一下辖区内闲逛的各种野生动物。听起来像童话世界对不对?这就是瑞典模式的巅峰时刻,高税收、高福利、高安全,社会运转得像精密仪器一样。但是好景不长。从2015年开始,欧洲难民危机爆发,瑞典秉承着人道主义精神,敞开大门接收难民。结果怎么样?随着欧盟范围内居民自由流动和大量难民集中涌入,瑞典社会治安状况急转直下。这不是危言耸听,是血淋淋的现实。数据最能说明问题。目前瑞典犯罪率处于有史以来最高水平。更夸张的是,瑞典2023年犯罪数据:64起谋杀案(其中13起发生在过去15天内),2022年,瑞典枪击死亡人数高达63人,而且很多杀手都是未成年人。这还是那个童话般的瑞典吗?更让人无语的是,面对这种情况,瑞典政府的第一反应不是解决问题,而是掩盖问题。瑞典一所大学调查发现,该国政府为维护低犯罪率的形象,居然施压统计机构进行数据造假,“隐瞒、篡改与故意省略”难看的犯罪数据。这操作简直让人哭笑不得,问题没解决,数据先改了。爆炸案成了瑞典的新常态。据瑞典国家警察局统计,2024年瑞典全国共发生枪击、爆炸类案件400余起,造成人员伤亡超过百人。2025年1月,瑞典已发生枪击、爆炸类案件50余起。平均算下来,几乎每天都有暴力事件发生。这种频率,连战区都自愧不如。专家也看不下去了。在布鲁塞尔研究武器走私问题的专家NilsDuquet告诉媒体:“瑞典现在是欧洲枪击暴力问题最严重的国家,它目前处于一个恶性循环之中。我担心瑞典的枪支暴力会逐渐扩散到其他欧盟国家。”瑞典从欧洲的模范生,变成了欧洲的问题学生。治安恶化到什么程度?仅仅2017年11月20日一天,瑞典就有四个城市发生凶杀案:斯德哥尔摩近郊机枪枪击致一人死亡;马尔默一居民楼遭手榴弹袭击;另外两个城市,一个谋杀未、一个枪击案致一人受重伤。一天四起凶案,这是什么概念?很多国家一年都没这么多。普通民众的生活彻底改变了。为应对这种状况,瑞典近郊的部分别墅区居民自发组织安保巡逻。想象一下,曾经夜不闭户的瑞典人,现在得自己组织巡逻队保护家园,这反差得有多大?更讽刺的是,连政府都承认出了大问题。9月下旬,瑞典首相斯特凡勒文承认,“我们存在一个明显的问题”。但是承认问题和解决问题完全是两码事,瑞典的治安状况并没有因为首相的表态而好转。现在的瑞典到底有多危险?国际评估给出了答案。德国《图片报》在审查了瑞典预防犯罪委员会的数据后写道,“瑞典是欧洲最危险的国家”。从欧洲最安全到欧洲最危险,瑞典用了不到十年时间完成了这个华丽的转身。这一切的根源在哪里?就是过度的人道主义和不切实际的移民政策。当理想撞上现实,结果往往是理想破碎,现实更加残酷。瑞典的经历告诉我们,任何政策都要考虑到执行能力和社会承受力,否则好心也会办坏事。从经济强国到治安黑洞,瑞典的堕落不是一天完成的,但教训却是深刻的。当一个国家的决策者被理想主义蒙蔽双眼,忽视现实问题时,整个社会都要为此付出代价。瑞典人民现在就在为政府的”善良”买单,而且这个账单还在不断增加。瑞典的故事还没结束,但教训已经够深刻了。一个国家的衰落往往始于决策者的自我感动,终于普通民众的现实痛苦。你觉得瑞典还能回到从前的美好时光吗?这样的悲剧会在其他国家重演吗?欢迎在评论区分享你的看法。