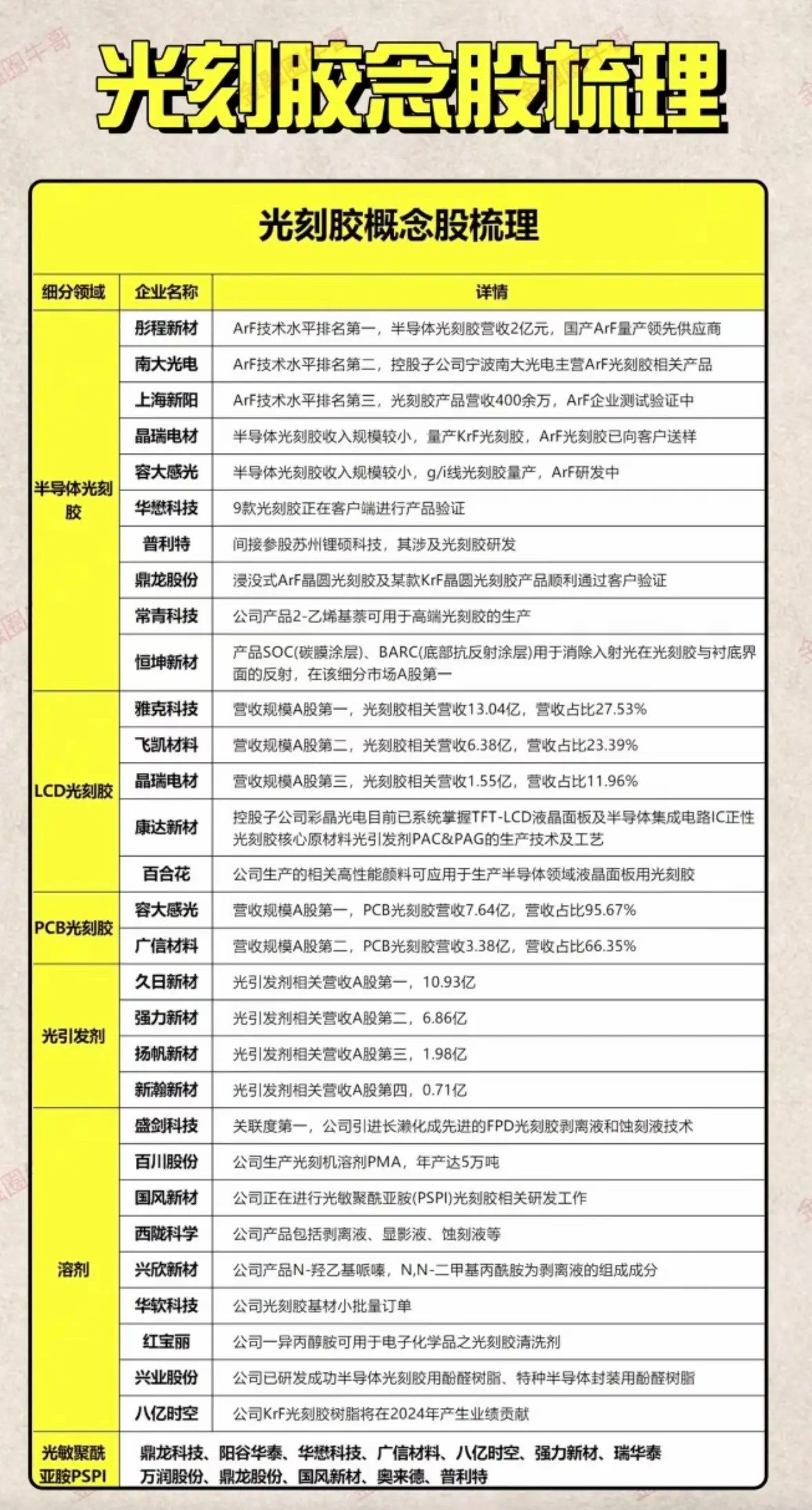

西安一夜之间成了全球芯片命门,不是因为突然爆发,而是因为没人料到,一个内陆城市能扛起半导体的半壁江山。 很多人纳闷,西安既不靠海,没有港口便利,也不是传统意义上的科技高地,咋就成了芯片圈的“顶梁柱”? 最先留住巨头的是那条能从头到尾“一条龙”的完整产业链,中国半导体曾长期面临“缺芯少魂”的困境,而西安硬生生啃下了全链条布局的硬骨头。 2013年三星70亿美元存储芯片项目落地,成为产业爆发的引爆点,其带来的不仅是全球40%的NAND闪存产能,更直接带动160余家配套企业扎堆入驻,形成“龙头带集群”的发展效应。 如今的西安,在设计领域有中兴克瑞斯、华为海思西安分部、紫光国芯等160余家企业梯队;制造端拥有三星、陕西电子芯业时代等9家晶圆厂,三星西安工厂规模稳居全国晶圆制造业第一。 封测环节汇聚华天科技、力成等龙头,华天科技全球排名第六、国内第三。 材料设备领域更是突破显著,奕斯伟12英寸硅片月产能达50万片,稳居全国第一,2024年第二工厂投产后,2026年将实现120万片月产能,极大缓解国内供需失衡;莱特光电的光刻胶、天宏瑞科的特种气体已实现进口替代。 尤其在第三代半导体领域,碳化硅、氮化镓衬底材料国产化率超60%,广泛应用于新能源汽车、5G通信等场景。“一小时供应链”的魔力让企业间车程不超过60分钟,物流成本比长三角低15%,这种闭环生态让西安在全球芯片产业中具备了不可复制的成本与效率优势。 光有产业链架子还不行,得有人来搭起技术的骨架,西安的半导体人才储备,早已形成旁人难及的“智力护城河”。陕西科教资源富集,11所高校开设微电子学与固体电子学专业研究生课程,数量位居全国第一,相关专业在校生近10万人,年输送毕业生2万余人,占全国总量的14%,专业技术人员约占全国六分之一。 西安电子科技大学、西安交大等高校成为人才培养核心阵地,西电微电子学院累计输出6000余名人才,95%投身芯片领域,80%进入华为、三星等领军企业,这种“高校+科研院所+企业”的协同育人模式,让人才培养与产业需求无缝衔接,7万余名专业人才扎根西安,从实验室的原始创新到生产线的技术落地全程支撑产业链升级。 科研创新成果持续涌现:西电马晓华教授团队的“高能效超宽带氮化镓功率放大器技术”获国家科技进步一等奖,紫光国芯SeDRAM®技术斩获陕西省科技进步二等奖,拓尔微电子联合高校开发的“高性能高电压开关电源芯片”实现国际领先。 宽禁带半导体国家工程研究中心、郝跃院士带领的第三代半导体研究团队,更让西安在“卡脖子”技术攻关中底气十足,成为全国半导体创新成果转化最活跃的区域之一。 被质疑的物流短板,早已在西安的主动破局中迎刃而解,不靠海的劣势,被中欧班列“长安号”和航空物流的崛起彻底弥补,“长安号”专门开辟半导体设备、芯片运输专线,全程采用恒温恒湿集装箱与安保升级方案,将西安与欧洲半导体重镇紧密相连,运输时效较海运缩短一半以上,2024年半导体相关货物运输量同比增长45%。 西安咸阳机场扩建航空货运枢纽,开通至阿姆斯特丹、新加坡等多条国际货运航线,精密设备进口、成品出口实现“当日达”“次日达”,安博西安国际港务区物流中心的投用,打造了专业化半导体物流配套基地,配合跨境电商保税区、海关特殊监管区域的政策红利,芯片进出口流程大幅简化,通关效率提升30%,彻底打破“内陆城市物流慢”的刻板印象。 政策和基础设施的托底,从来没有掉过链子,作为国家战略性新兴产业集群,西安高位推进“链长制”工作机制,从税收优惠、研发补贴到土地支持,为半导体企业量身定制扶持政策,研发费用加计扣除比例提至175%,土地出让金给予30%减免,“硬科技”投资基金精准发力,中科创星等机构已投资超200家半导体相关企业,为“从0到1”的原始创新注入资本活水。 基础设施方面,陕西电子信息集团打造的半导体产业园占地261亩,总建筑面积近30万平方米,配备废水处理站、特气站、双回路变配电站等全套配套,能满足从芯片制造到封装测试的全流程生产需求。 电力供应持续升级,建成全国首个半导体产业专用智能电网,供电可靠性达99.99%,完全匹配芯片制造高耗能、高稳定性的需求;网络通信实现万兆光纤全覆盖,数据传输延迟控制在5毫秒以内,支撑高端芯片研发的算力需求。 西安的崛起,打破了“半导体只能靠沿海”的魔咒,成为中国芯片产业的“北方样本”,它凭借内陆城市特有的成本优势、稳定的人才供给、高效的供应链协同,与上海、深圳形成差异化竞争,在存储芯片、功率半导体等领域占据全球话语权。 你觉得西安接下来能在芯片设计、设备国产化等“短板”领域实现突破吗?中国半导体产业还需要多少个这样的“西安”才能彻底摆脱对外依赖?评论区聊聊呗!