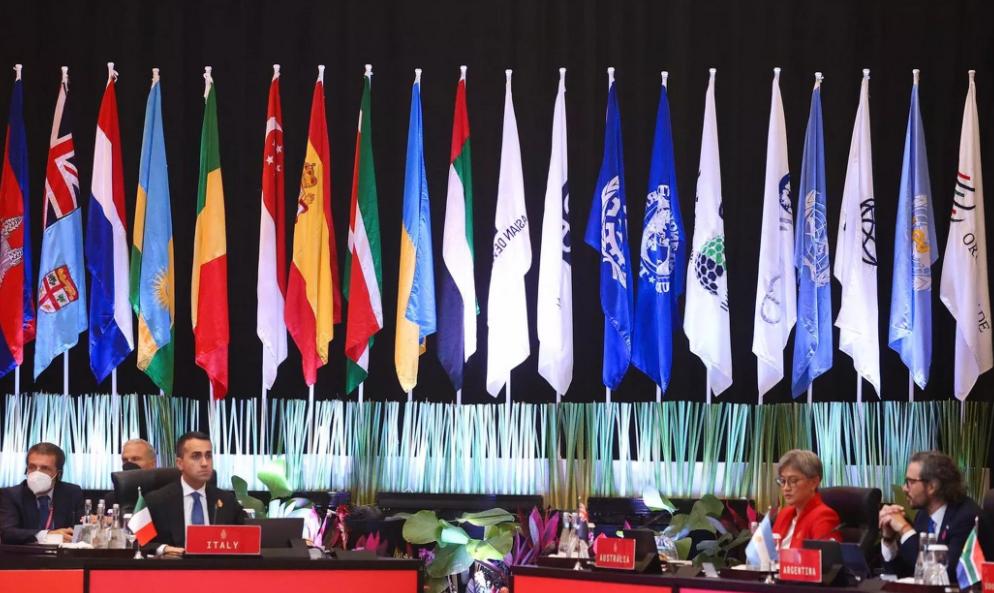

11月22日(昨天), 中国在南非G20峰会上的发言,让日本媒体既“失望”又“庆幸”。在此之前,由于高市早苗的涉台错误言论,日本媒体普遍预测中方会借G20这个国际平台对日本进行舆论攻击。可是,中方没有这么做。 根据中国政府网的消息,中方在南非G20峰会第一阶段会议时,就“包容和可持续经济增长”议题发表讲话,其发言要点可归纳为以下3点: 第一,中方强调要团结,分裂没有出路,反对单边主义和保护主义。 第二,中方针对不同困境提出解决方案。比如,面对世界经济复苏乏力,要坚持自由贸易;面对矛盾分歧,要求同存异;面对治理困局,要坚持多边主义等。 第三,亮出中方助力共同发展的举措。比如,我们会落实会议宣言,会支持减缓发展中国家债务等。 这事儿本身就挺有意思的。要知道,在G20峰会开幕前,日本国内的舆论氛围几乎可以说是“山雨欲来风满楼”。 高市早苗不久前公然发表涉台错误言论,声称台湾为“国家”,这番操作直接触碰了中方最核心的红线。一时间,日本各大媒体都把镜头对准了G20,仿佛在等待一场大戏的开演。 不少评论员和分析文章都在揣测,中方会如何利用这个全球瞩目的多边舞台,对日本进行一次“公开处刑”,让日本在外交上陷入难堪。 这种期待,甚至带有一丝看热闹不嫌事大的意味,他们已经准备好了各种版面和标题,就等着中方的“炮火”一响,立刻跟进报道。 然而,当中国代表在峰会第一阶段会议上,围绕“包容和可持续经济增长”议题开始发言时,东京那些编辑部的空气可能瞬间凝固了。 预想中的雷霆之怒没有出现,针对日本的尖锐批评更是只字未提。取而代之的,是一种完全不同格局的宏大叙事。中方发言的核心,并没有聚焦于任何双边摩擦,而是将目光投向了整个世界面临的共同挑战。 发言首先强调的是团结。在这个全球分裂加剧、冲突不断的时代点出“分裂没有出路”,这本身就极具深意。这不仅仅是口号,更是对当前国际现实的一种清醒认知。 当单边主义和保护主义像病毒一样侵蚀着全球合作的根基时,中方选择站在了倡导多边主义和自由贸易的一边。 这番话听起来似乎有些“老生常谈”,但放在世界经济复苏乏力、地缘政治冲突频发的背景下,就显得格外有分量。 它没有指责任何一个国家,但矛头所指,相信在场的各国领导人都心知肚明。这是一种更高明的策略,不针对具体对手,而是站在道义和规则的制高点上,阐述一种普适性的价值观。 接着,发言并没有停留在理念层面,而是针对性地开出了一系列“药方”。面对世界经济的困境,开出的药方是坚持自由贸易,让市场的活水重新流动起来; 面对各国之间日益加深的矛盾分歧,给出的方案是要求同存异,用对话代替对抗;面对全球治理体系的失灵与困局,提出的路径是坚持真正的多边主义,改革和完善国际秩序。 这一整套逻辑下来,展现的是一个试图成为“问题解决者”而非“麻烦制造者”的形象。这完全打乱了日本媒体预设的剧本,他们准备好的“中日对决”戏码,硬生生被一场“全球经济治理研讨会”给挤占了头条。 更让外界,特别是那些发展中国家感到意外的,是中方亮出的具体举措。承诺全面落实G20峰会宣言,不是空话,而是行动的信号;明确支持缓解发展中国家债务负担,更是切中了当前全球南方的痛处。 当一些发达国家还在为自身的经济问题焦头烂额,对外援助承诺缩水时,中方却选择在这个时候扛起助力共同发展的大旗。这种姿态,无疑是在全球范围内争取人心,尤其是在“全球南方”国家中,其影响力是显而易见的。 所以,日本媒体的“失望”和“庆幸”就很好理解了。失望的是,他们失去了一个将中国描绘成“咄咄逼人”形象的绝佳机会,一场本可以大书特书的“外交冲突”烟消云散,让一些人的算盘落了空。 庆幸的是,中日之间这根紧绷的弦,至少在G20这个场合没有断掉。中方选择“冷处理”,没有将双边矛盾公开化、激烈化,为两国关系的未来留下了一丝转圜的余地。 这或许是一种战略定力,也或许是一种更长远的考量,说明在当前复杂的国际环境下,中方有比与日本进行口水战更重要的事情要做。 这场G20峰会上的发言,像是一次精妙的“降维打击”。它跳出了日方预设的“中日关系”框架,直接进入了“全球治理”的更高维度。 这不禁让人思考,这究竟是一次性的战术选择,还是中国未来外交的一种新常态?当一个国家选择用更大的格局来回应挑衅时,那些习惯于在细枝末节上做文章的对手,又该如何应对呢?这盘棋,似乎越来越有意思了。对此,你怎么看?

评论列表