[微风]难怪涡扇15全球第一,美军发现中国在太空造超级金属,六代机已用 涡扇-15如今在航空发动机领域的声望,已经无需过多渲染。即便是最挑剔的国外军事观察家,在提及这款为中国第五代战斗机量身打造的“心脏”时,也大多会承认它已跻身全球顶尖航发的行列。 然而,很多人好奇的是,中国在航空发动机这个长期被视作工业皇冠上明珠的领域,是如何实现如此迅猛的跨越的?这背后,藏着一个即便是美军也始料未及的答案,一个关乎材料科学的颠覆性突破:中国已经开始在太空中制造一种前所未有的超级金属。 航空发动机的本质,确实可以理解为一台精密的“吞火机器”。其核心部件——涡轮叶片,需要在超过1700摄氏度的高温、数倍于标准大气压的压力以及每分钟上万转的离心力下稳定工作。 这种极端环境,对材料的要求近乎苛刻。传统的高温合金,即便通过精密的铸造和冷却技术,也早已逼近其性能极限。 材料的耐热性每提升一度,都意味着发动机推力、效率和可靠性的巨大进步。过去,这种极限材料的制造技术被极少数国家牢牢掌握,成为一道难以逾越的技术壁垒。 问题的根源在于地球本身。在地球的重力环境下制造合金,就像在一杯搅动的水中混合沙子和铁粉,无论多么小心,密度不同的金属元素总会因为重力和对流而产生分层、偏析和微小气泡。 这些肉眼难见的缺陷,在发动机的极端工况下,就是最致命的疲劳裂纹起点。为了克服重力的影响,科学家们想尽了办法,但始终无法从根本上消除这种“原生缺陷”。这就好比盖楼,地基里总有些许杂质,楼盖得再高,也总有安全隐患。 而中国的科学家们,则把目光投向了地球之外——太空。在中国空间站“天宫”上,专门配置了用于材料科学研究的实验柜。在距离地面数百公里的轨道上,存在着一个近乎完美的微重力环境。 在这里,没有重力的干扰,不同密度的金属熔液可以像墨水滴入清水一样,实现分子级别的均匀融合。科学家们可以利用这种环境,冶炼出在地球上根本无法合成的、结构完美无瑕的合金。这种“太空金属”,其晶体结构高度统一,内部几乎没有杂质和缺陷,其耐高温、抗疲劳和抗蠕变性能,相较于地面产品,实现了指数级的提升。 这项技术的突破,直接为涡扇-15的腾飞铺平了道路。有了这种超级金属作为基础,涡扇-15的涡轮叶片便能够承受更高的涡轮前温度。 温度越高,燃气能量转换效率就越高,发动机的推力也就越大。这不仅意味着战斗机可以获得更强的机动性和更快的速度,也意味着在同等推力下,发动机的燃油经济性更好,从而增加战机的航程。 可以说,正是这种源自太空的材料优势,让涡扇-15在设计上敢于追求更高的性能指标,并最终将其变为现实,实现了从“能用”到“顶尖”的质变。 更深远的影响在于,这项技术不仅仅是为了一款发动机。它代表了一种全新的、颠覆性的工业制造能力。当全世界还在地面工厂里与重力作斗争时,中国已经开辟了“太空冶炼”这条新赛道。 这种能力,为未来第六代、甚至第七代航空发动机的研制,提供了无限的可能性。下一代空战对飞行速度、隐身能力和智能化水平提出了更高要求,这一切都依赖于更强大的动力系统,而动力系统的核心,依然是材料。掌握了太空制造技术,就等于掌握了未来航空发动机发展的命脉。 这也就解释了为何这一发现会引起美军的高度关注。这不再是简单的技术追赶,而是在一个全新的维度上实现了“弯道超车”。当传统的技术封锁和壁垒,在太空这个新大陆面前显得不再那么牢不可破时,全球航空工业的格局无疑将被重新书写。 从涡扇-15的惊艳亮相,到太空冶炼技术的悄然突破,我们看到的是一个国家在基础科学和前沿技术领域厚积薄发的成果。 这场围绕“超级金属”的竞赛,才刚刚开始。它将如何改变未来空战的规则,又会对全球工业制造模式带来怎样的冲击?这些问题,或许比涡扇-15本身更值得我们深思和探讨。

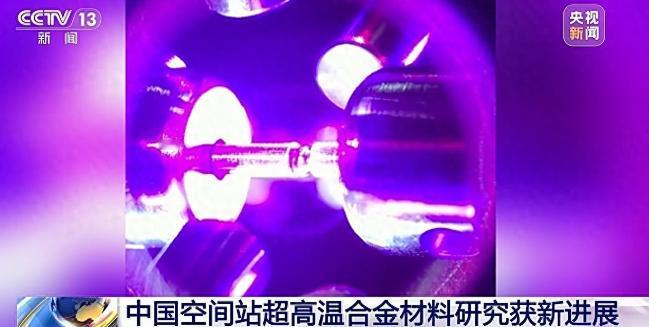

评论列表