今天咱们要聊的,是56式半自动步枪上最锋利的配件——它的刺刀!一把56半,就是一柄带刺的“长矛”,而其历史上装备过的两种主要刺刀,剑型刺刀和最经典的三棱圆柱刺刀(实际上是三棱形),代表了中国军队在特定历史时期对近战格斗的不同理解和追求。

这两款刺刀的设计哲学和战术侧重截然不同,咱们来深入对比一下,看看哪个才是真正的“白刃战之王”!

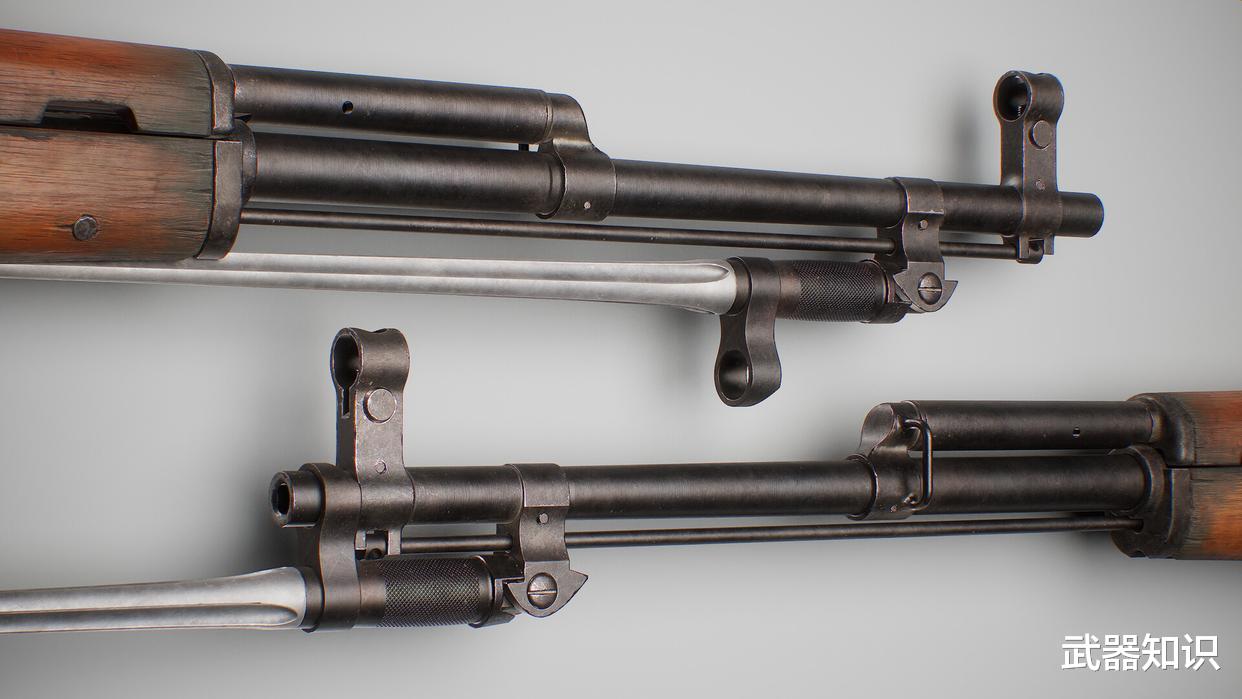

️第一代:剑型刺刀——优雅与通用性早期的56式半自动步枪,在仿制苏联SKS的过程中,装备了与其相似的剑型折叠刺刀。这可以看作是56半服役初期的过渡产品。

外观与结构特点

剑型刺刀拥有扁平、双刃或单刃开锋的刀身,形状类似一把短剑或匕首。从外观上看,它的线条平直,给人一种古典的军事美感,相对来说更贴近传统刀具。

在收纳方式上,它与其他56半刺刀一样,都是通过枢轴固定在枪管下方,平时可以向前折叠并收入枪口下方的卡槽中。折叠时,它紧贴着枪管底部,与枪身线条和谐统一,显得较为低调。

战术与功能侧重

剑型刺刀最大的特点在于其功能通用性。由于刀身是扁平的,它在刺杀时,刀身还可以兼顾一定的切割和劈砍功能。在野外或作为工具使用时,它比后来的三棱形设计要方便得多,这体现了早期设计中对多功能性的考量。

然而,在纯粹的刺杀效率上,剑型刺刀存在局限。由于刺刀横截面较大,刀身与伤口组织的摩擦和阻力较大。这意味着,士兵在刺入目标后,拔出难度相对高一些,这对于需要快速连续刺杀动作的白刃战是相当不利的,可能会影响士兵的动作衔接和节奏。同时,剑型刀身需要开刃、打磨和热处理,相比三棱形结构,制造工艺相对复杂。

三棱圆柱刺刀,是56半历史上装备量最大、知名度最高的型号。它的出现,代表着中国军队对白刃战效率的最高追求。

外观与结构特点

三棱圆柱刺刀最核心的特征是其刀身剖面呈等边三角形。这种结构使其没有传统刀具的“刀刃”,而是纯粹靠三条棱线交汇出的锐利刀尖进行穿刺。它的设计是极致的功能化,外观上没有任何多余的修饰,线条刚硬、冷峻。

在结构强度方面,三角形的几何结构使其具有极高的抗弯曲和抗折断能力,在剧烈的格斗中,它远比剑型刺刀更加坚固可靠。表面通常经过发蓝或磷化处理,呈现深沉的黑色或蓝黑色,不仅防锈,也减少了战场上的反光。

战术与功能侧重

三棱刺刀在战术上的优势几乎全部集中在高效刺杀上。

首先是极强的穿透力。三棱结构将受力集中在极小的三条棱线上,能够轻松穿透厚重的棉衣、皮具,其坚硬的刀尖在近战中几乎无坚不摧。

其次,也是最关键的特性,是其著名的“放血槽”效应(军事俗称,并非真的用于放血)。当三棱刺刀刺入目标体内时,它能迅速打破伤口的张力,并在创口形成独特的三角形通道。这使得伤口难以快速有效闭合,对目标造成的创伤更严重。

更重要的是,它能大幅减少刀身与组织之间的摩擦和接触面积,让士兵可以更轻松、更快速地从目标体内拔出刺刀,进行下一个动作。这种快速回收的能力,是白刃战中决定生死的关键。

此外,三棱刺刀的生产工艺相对简单、快捷。由于无需进行复杂的开刃和精细的刀身打磨,只需进行冲压、成型和热处理,这使得它非常适合大规模快速量产,符合战时工业需求。

对比总结:战术侧重与历史的抉择56式半自动步枪的两种刺刀,在设计上形成了鲜明的对比:

剑型刺刀的优势在于其多功能性和通用性,它试图在刺杀和工具之间找到平衡。

三棱圆柱刺刀则将所有设计资源都倾注于极致的白刃战杀伤效率。它放弃了切割功能,换来了更强的穿透力、更低的拔出阻力和更高的结构强度。

中国军队最终选择大规模装备三棱圆柱刺刀,体现了当时坚决的战术思想:在步枪上,一切为战斗的核心任务服务。

在强调“刺刀见红”和近距离格斗的作战环境下,三棱刺刀以其冷酷高效的穿刺能力,成为了56半这把经典步枪上最著名、最具有威慑力的符号,也铸就了它在中国步枪历史上的特殊地位!

老铁们,当你下次看到56半的时候,看一眼它的刺刀,就能明白那一段历史中对“胜利”的渴望!

评论列表