任何一个对汽车行业稍有了解的人,听完淦家阅在英国投资人沟通会的发言,第一反应都不会是兴奋,而是疑惑:四年时间,新能源渗透率从6.2%提升到60.5%,在中国市场的总占有率从6.3%提升到10.4%。吉利不仅完成了从“油车大户”到“电车先锋”的根本性转变,并且它还在这个痛苦的切换过程中从竞争对手那里抢到了更多的市场份额。

很反直觉对吧?因为这在商业上是极其困难的,通常情况下,企业进行如此剧烈的内部变革,必然会伴随着阵痛。反映在市场上,往往是销量的短期下滑和市场份额的丢失,但吉利的数据却呈现出一种“边换引擎边加速”的非预期状态。

为什么?

要理解今日吉利的成就,必须将时钟拨回到2010年。那一年,吉利以18亿美元完成了对沃尔沃汽车的收购,这起被业界广泛形容为“蛇吞象”的并购,不仅是吉利全球化征程的里程碑,更成为其后续所有战略布局的逻辑源点。

当时,外界对此次收购的解读多聚焦于吉利获得了进入高端市场的品牌敲门砖,以及沃尔沃带来的稳定现金流,然而从更深远的战略层面看,这次并购为吉利带来的核心价值远超品牌本身:一方面, 吉利直接接触并学习沃尔沃成熟的全球化研发流程、项目管理体系和严苛的质量控制标准,这使得吉利从一个区域性的本土车企开始具备构建全球化研发网络的能力与视野;另一方面,吉利深度吸收沃尔沃享誉全球的安全技术与“安全至上”的造车理念,并内化为其后续所有产品的核心价值之一。

最关键的是,这次收购为CMA中级车基础模块架构的诞生奠定了基础,由吉利与沃尔沃联合开发的CMA架构,是吉利从逆向开发走向正向研发、从单一车型开发走向平台化开发的根本性转折点。

CMA架构的意义在于,它不仅是一个技术平台,更是一套方法论,吉利成功构建了一支具备国际一流水平的研发团队,积累了宝贵的平台化开发与供应链管理经验,这为后来更具革命性的SEA浩瀚纯电专属架构的诞生扫清了障碍,完成了从“技术输血”到“自主造血”的关键一跃。

这么说吧,没有当年对沃尔沃的成功收购与整合,就没有CMA架构,也就没有今天吉利在新能源领域进行体系化竞争的技术前提。

吉利过去十一年的研发投入超过2500亿,这个数字本身很庞大,但更值得关注的,是这笔钱的流向和投入时机。

当大众、丰田等合资品牌在中国市场活得极其滋润,自主品牌也正享受SUV市场红利的时候,一家企业最稳妥也最符合财报利益的做法,是继续投资于成熟的燃油车平台和动力总成,以获取最大的短期利润。但吉利在那时就已经开始将每年上百亿的资金,系统性地投入到纯电专属架构、三电系统、车载芯片和智能驾驶这些在当时看来商业回报极不确定的领域。

这种资本分配方式,在任何一家需要对季度利润负责的成熟企业内部都会引发巨大争议,毕竟不符合传统商业逻辑。大众集团内部的软件部门Cariad,就因为投入巨大而进度迟缓,引发了集团内部长期的矛盾和人事动荡。

“转型嘛,不掉层皮就算成功了”这句话,是对传统车企所面临的残酷现实的总结,而背后至少是三场同时进行的“内部战争”。

首先是钱的问题。

开发一个全新的纯电平台,动辄就是几百上千亿的投入;建一座新的电池工厂,又是几百亿;软件、芯片、三电系统的研发......每一项都是吞金巨兽。

钱从哪儿来?从正在被革命的燃油车业务的利润里来。这就形成了一个极其拧巴的局面:企业必须一边维持着燃油车的产品线,用它来赚钱;一边又要把赚来的钱,毫不犹豫地投入到那个会亲手“杀死”燃油车的新能源业务上。

当年福特的财报据就很分裂,负责燃油车的Ford Blue每年稳定贡献上百亿美元的利润,负责纯电车的Ford Model e卖一辆亏一辆。

其次是组织和人的问题。

一家传统车企最有话语权的往往是发动机和变速箱部门,但在新能源时代,取而代之的是电池专家和软件工程师。硬件追求稳定、零缺陷的“制造业文化”,与软件追求敏捷、快迭代的“互联网文化”,两种文化根本无法兼容。

大众Cariad项目的最终结果是,软件开发严重滞后,直接导致了保时捷纯电Macan等多款关键车型上市时间一再推迟,眼睁睁地错过了最佳的市场窗口期,始作俑者兼前CEO迪斯黯然下台。

最后是市场悖论。

即便钱够了,人也换了,你还要面对终极灵魂拷问:如何处理新旧产品线的关系?新款纯电车,定价高了没人买,定低了又会直接冲击自家燃油车的销量。而且,渠道也会“背刺”,毕竟传统经销商的核心利润来源是燃油车的售后和维修,而结构简单的电动车对他们来说几乎是“公益产品”。

这种诡异的“市场悖论”,在日本品牌身上体现得尤为明显。

丰田、本田拥有全球最高效的经销商网络,而这些经销商几十年来赖以为生的“利润奶牛”,就是燃油车复杂的售后保养,你走进一家丰田4S店,想看看bZ4X这款纯电车,销售顾问很可能会在你耳边轻声说“这车是新东西,不太成熟,要不您看看旁边的凯美瑞?经典、保值,维修保养我们最在行了”。

这不是段子,而是无数真实发生的故事。经销商为了维护自己的售后利润,会自发地“抵制”电动车的销售,这种来自渠道末梢的软抵抗,让厂家的所有电动化战略都如同“一拳打在棉花上”,无处着力。

所以吉利当年的选择,实质上是用可预期的短期利润去赌一个不确定的未来。

结果是什么呢?有了SEA浩瀚,有了在算力和芯片上的提前布局。跟着,极氪快速诞生,吉利也顺利得到了号称中国车企第一的23.5EFLOPS的智能驾驶综合算力。这些在当时看似“多余”的投入,恰恰构成了吉利今天能够快速推出大量具备竞争力新能源产品的技术基础。

不过,并不是技术和资金到位了就一定能1+1>2,因为你很难让一个习惯了用五年周期开发一款发动机的团队,去适应一个需要每周进行软件OTA迭代的产品逻辑。

吉利在这件事上,采取了一种非常务实的策略:组织隔离。

其实你能清晰地看到,无论是极氪还是吉利银河系列,它们在产品定义、用户沟通、销售渠道乃至整个团队的文化上,都与传统的吉利品牌有着明显的区隔。特别是极氪,从一开始就采用了独立的团队和公司化运作,按照一个科技创业公司的模式,去参与市场竞争。

这种做法的好处是,最大限度减少了新业务受到旧体系的掣肘,新团队可以不受历史包袱的拖累,快速决策,紧跟市场变化。而原有的吉利体系,则可以继续稳定地生产和销售燃油车与混动车型,为整个集团提供稳定的现金流。

“双轨制”运行让吉利避免了在转型过程中可能出现的剧烈动荡,也保证了新业务能够在一个相对独立、健康的环境中快速成长。

这就解释了,为什么吉利的新能源产品能如此迅速地找到市场感觉,并具备与新势力正面抗衡的活力。

当然,所有的战略和投入最终都要体现在产品上,让消费者用钱投票。吉利最不讲道理的地方,恰恰就在这里:当全年销量奔着300万辆去的时候,这种巨大的规模效应,就直接转化为了吉利在供应链上强大的议价能力。无论电池、芯片还是钢材,吉利都能以比年销一二十万辆的友商更低的价格拿到。同时,CMA、SEA这些平台化架构,让它可以在不同的品牌和车型之间,大量共用昂贵的底层零部件,进一步摊薄成本。

这些优势反映到具体产品上,就显得很凶悍。

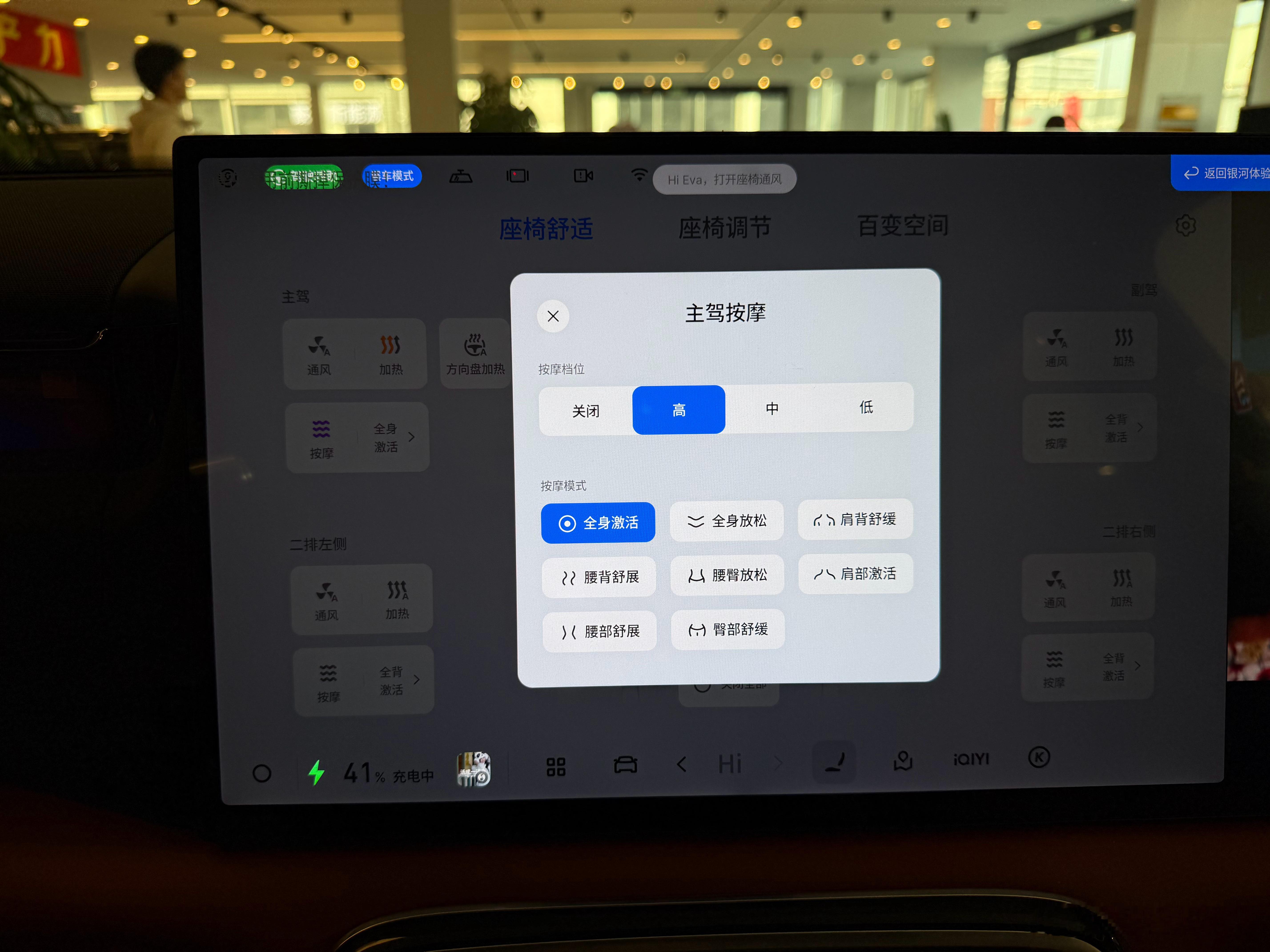

比如银河M9。它的智能座舱、高级辅助驾驶系统以及三电系统,都是在整个吉利集团超过2500亿的研发投入下形成的“技术池”,被极氪、领克、银河等多个品牌、数十款车型共同分摊,这就使得银河M9可以用一个相对合理的成本,搭载上那些通常只会出现在更昂贵车型上的先进技术。

再比如领克08 EM-P,CMA Evo架构+EM-P超级增程电动方案+Flyme Auto车机系统,在同价位的合资SUV里,几乎没有对手。

甚至在过去由BBA和新势力牢牢把控的高端市场,极氪也能在确保配置越级的前提条件下给出一个让对手非常难受的价格。

这种跨价格区间的、普遍性的高配置策略,就是吉利规模效应和技术储备最直接的体现。

吉利“反常识”的成功并非源于某项单一的技术突破,而是其在过去十余年间围绕多个维度进行的系统性前瞻布局的结果,它用一种理性的方式解决了传统企业在转型过程中最棘手的几个核心问题。它会不会在某一天替代比亚迪坐上“一哥”的位置,我不知道,但我知道,对于友商来说,当下的吉利已经是一个强大的对手。

江湖车评:

吉利的故事,表面上看是一个关于技术、组织和成本的商业案例,但内核其实是一个关于“战略耐心”的寓言。

在所有人都热衷于赚“快钱”的年代,吉利选择了一条更艰难也更孤独的路,它用超过十年的时间将巨额的短期利润投入到当时看来商业回报极不确定的未来,这种选择在任何一个被季度财报所驱动的商业世界里,都显得格格不入。

这或许就是吉利最难以被复制的核心壁垒——你学得会它的技术,模仿得了它的组织架构,甚至可以通过规模追赶它的成本优势,但你很难学会它在众声喧哗中保持沉默并坚持下注的决心。

评论列表