除了价格和成交量,二手房市场里还暗藏这些“风向标”,看懂它们才能真正把握市场脉搏。

当谈及二手房市场时,大多数人第一反应就是查看价格和成交量。然而真正懂行的人却在关注一些不太起眼却极具价值的指标。这些指标如同市场的“体温计”,能更早感知市场冷暖变化。今天,就唠唠二手房市场中11个不被重视却极为实用的参考指标,帮助你在复杂的市场环境中做出更明智的决策。

价格类隐藏指标

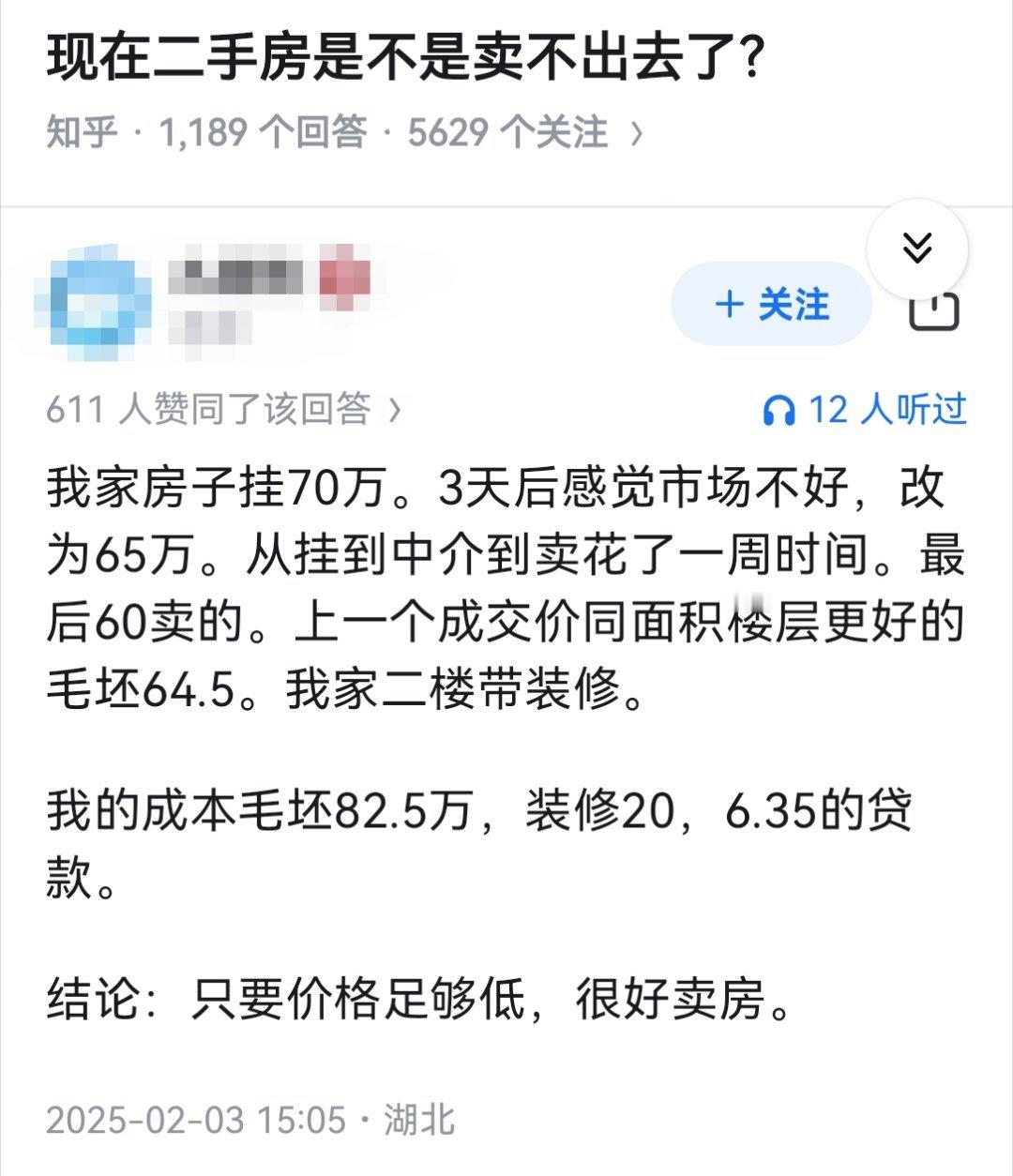

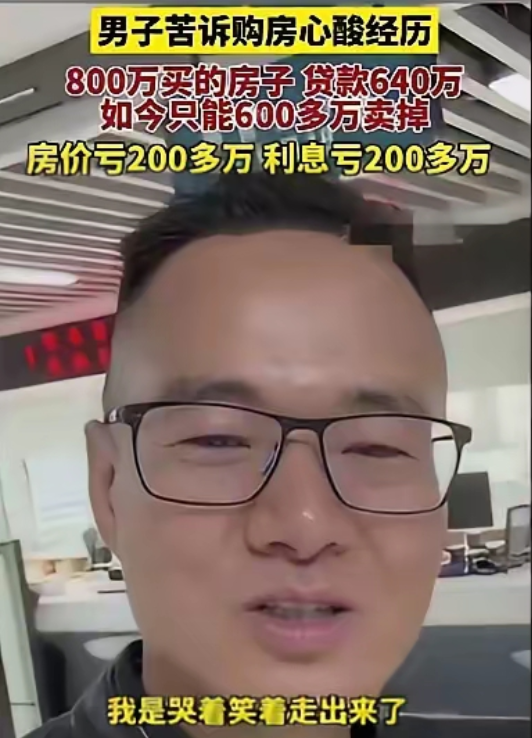

1,挂牌价与成交价价差比率:卖房者的“心态试纸”

这个指标计算公式为:(挂牌价-成交价)/挂牌价×100%。它直接反映了卖方预期与市场实际接受程度的差距。当价差比率扩大,意味着房东不得不以更低于报价的价格出售房屋,市场正在降温;而当价差比率缩小,则表明房东信心充足,买家议价空间有限,市场偏向卖方。

2,同户型不同楼层价差:楼层的“价值标尺”

同一小区内,相同户型但不同楼层之间的单价差异,能清晰显示市场对楼层的敏感度。价差越大,说明购房者对楼层越敏感;价差越小,则表明市场更注重房屋本身的基本属性而非楼层差异。这一指标在电梯房和楼梯房中会有显著不同。

流动性关键指标

3,带看转化率:市场活跃度的“晴雨表”

带看转化率=成交套数/带看次数×100%。这个指标直接衡量了房源的吸引力和买家的购买意愿。转化率高,说明市场供需两旺,流动性好;转化率低,则表明性价比房源不足或市场观望情绪浓厚,买家只看不买。

4,撤牌率:房东信心的“反向指标”

撤牌率=(撤牌房源数/总挂牌数)×100%。高撤牌率往往反映了房东信心动摇——可能是转售为租,也可能是对市场预期发生变化。定期统计心仪小区的撤牌率变化,可以敏锐捕捉到房东群体的心理波动。

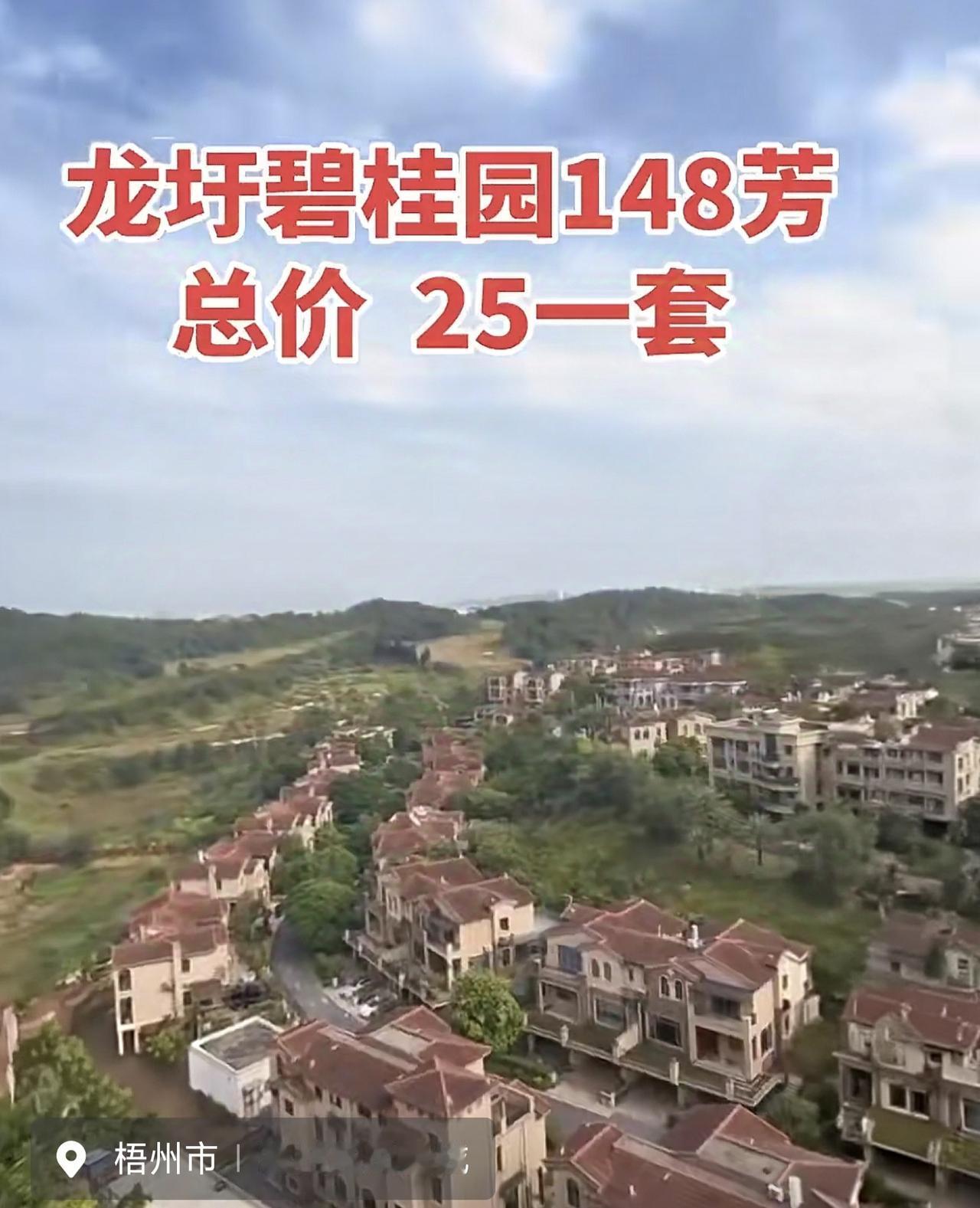

5,去化周期:供需关系的“天平”

去化周期=当前挂牌房源数/近3个月月均成交量。这个指标直接反映了市场的供需平衡状况。当去化周期≤6个月,小区可能处于卖方市场,房源供不应求;而当去化周期≥12个月,则可能是买方市场,价格面临下行压力。

市场行为指标

6,调价方向比例:市场情绪的“温度计”

统计一定周期内调价房源中“上调 vs 下调”的比例,能够直观反映业主对市场的预期。当上调占比超过50%,显示业主心态乐观;而下调占比过半,则可能预示着市场转向。

7,成交周期中位数:房源吸引力的“计时器”

成交周期中位数指的是房源从挂牌到成交的天数中位数。短周期(如<60天)表明该类房源需求旺盛;长周期(如>120天)则提示房源可能存在户型、价格等硬伤,或者挂牌价过高。

房源质量与结构指标

8,“硬伤房”成交占比:刚需的“无奈选择”

临街、无电梯的顶楼/底楼等特殊房源的成交比例,常常被忽视却极具参考价值。当“硬伤房”成交占比上升(如>20%),往往说明在市场热度较高时,刚需客户被迫接受瑕疵房源,这是市场升温的重要信号。

其他重要指标

9,一二手房价格倒挂指数:非理性的“市场密码”

同板块新房与次新房(房龄5年内)的单价差,特别是出现二手房价高于新房价格的倒挂现象,通常与新房限价或二手房附带的学区溢价有关。分析这一指标需要结合当地政策背景。

10,法拍房流拍率:市场风险的“预警器”

法拍房流拍率高(如>50%)往往反映市场风险偏好降低,可能预示整体市场遇冷。这一数据在公开渠道可以查询,是判断市场情绪的重要参考。

11,中介人员流动性:市场冷暖的“前线报告”

当中介行业人员流动性过大,出现大量裁员或关门现象,往往意味着市场持续降温。观察当地中介门店的动态,可以获取市场一线的真实情况。

这些指标的注意事项

多指标交叉验证:避免仅凭一两个指标就轻下结论,多个指标共同指向同一趋势时,判断才更为可靠。

区域细化分析:同一城市不同区域、同一区域不同小区之间指标可能差异显著,需要具体问题具体分析。

历史对比研究:与历史同期数据对比,排除季节性因素干扰,才能把握真正的市场趋势。

在信息不对称的二手房市场中,掌握这些“非常规”指标,就如同拥有了一副透视镜,能够帮助你看清市场本质,在买卖决策中抢占先机。无论是购房者还是卖房者,学会从多维度分析问题,才能在这个复杂市场中游刃有余。