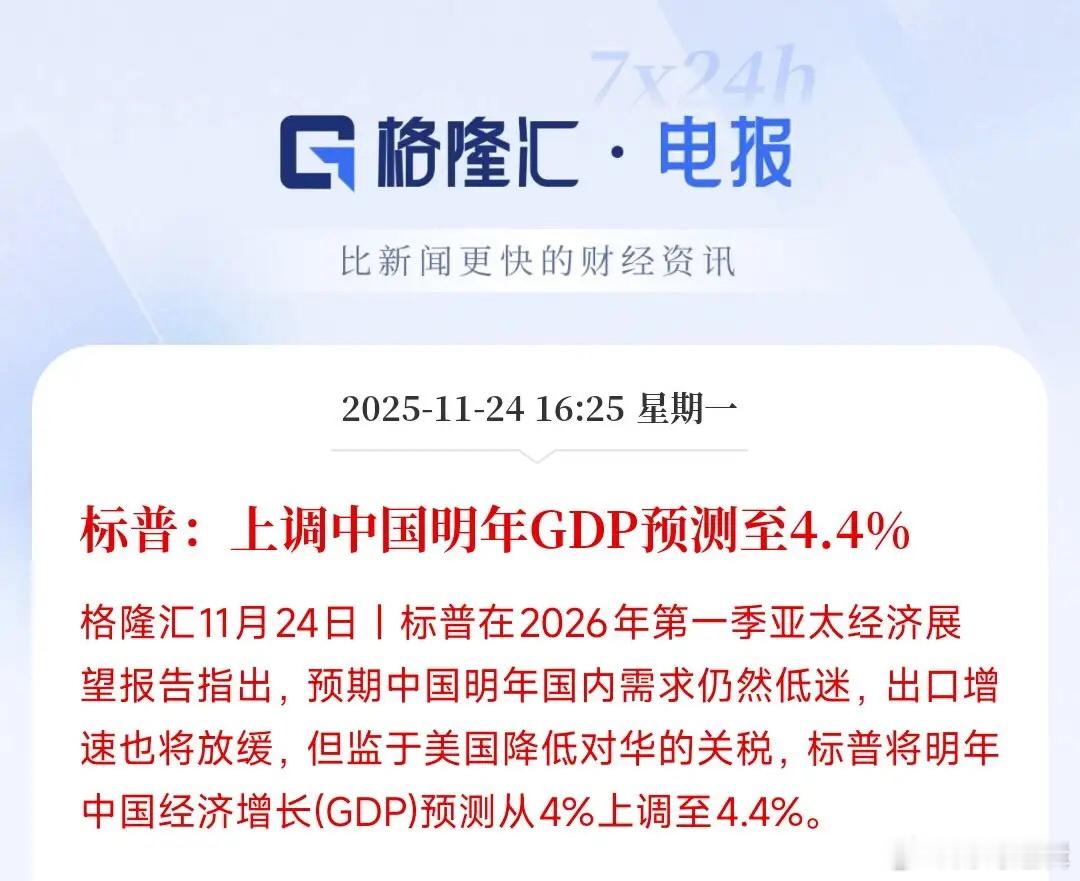

美财长贝森特接受CNBC采访时说:“中国购买美国大豆的计划完全按计划进行,中美两国明年将有更多会晤,两国虽然是天然的竞争对手,但两国关系目前处于良好状态,此前与北京方面达成协议,北京将在未来三年半内购买8750万吨美国大豆,这对美国农民非常重要,中美关系非常牢固,对世界是个好消息!” 表面上看,气氛确实在回暖,这要追溯到不久前在釜山的亚太经合组织峰会期间,两国领导人时隔六年的首次面对面会晤。 那次会晤后,双方达成了一系列共识,比如美方同意降低部分关税,暂停对中国商品加征对等关税一年,而中方则承诺恢复采购美国农产品。 这一系列操作,让全球金融市场都松了一口气,似乎预示着一场旷日持久的贸易摩擦即将迎来拐点。 然而,我们必须清醒地认识到,这种“良好状态”的底色,依旧是无法回避的激烈竞争。 我们来看看美方为何愿意在关税等问题上做出让步,一个关键因素,就是其在关键供应链上难以摆脱的“中国依赖”。 以稀土为例,数据显示,即便到了现在,西方世界在某些重稀土上对中国的依赖度依然高达99%。 近期中国对稀土价值链的管制进一步升级,不仅限制原料出口,还延伸到了加工、技术乃至海外使用规则,这无疑给美国的军工和高科技产业带来了巨大的供应链焦虑。 每架先进战斗机、每艘驱逐舰都需要大量的稀土材料,这种现实需求让美方在谈判桌上不得不更加务实。 同样,美国在无人机领域也面临相似的困境,尽管出于安全担忧,但市场份额近70%的中国无人机使其短期内难以找到替代品。 所谓的“大豆协议”,更像是一张安抚国内选民的政治牌,其落实情况远比口头承诺要复杂。 白宫宣称中国承诺在2025年最后两个月采购1200万吨大豆,但数据显示,实际采购量仅为目标的零头,这背后的原因很简单:经济账算不过来。 由于美国大豆仍面临24%的关税,其价格相比巴西大豆毫无优势,中国采购方自然会选择更具性价比的南美供应源。 事实上,在贸易摩擦期间,巴西已经迅速填补了市场空白,2025年对华大豆出口量创下历史新高,所以,虽然美国官员对中国履行承诺“充满信心”,但也承认“还有很长的路要走”。 这份大豆订单,更像是美方为缓和国内农业州不满情绪而极力促成的一项成果,其象征意义大于实际的经济颠覆。 无论是特朗普政府时期的“脱钩断链”,还是拜登政府升级版的“去风险”,其核心目标始终是遏制中国向全球技术密集型产业攀升。 美国通过《芯片与科学法案》等产业政策,扶持本土制造业,并联合盟友在半导体、人工智能、生物制药等前沿科技领域对中国进行技术封锁和投资限制,试图从资金、技术、市场三个维度构筑围栏。 因此,当前的缓和,不过是全面竞争大棋局中的一着“缓手棋”,它并不意味着美国放弃了竞争战略,而是在评估了全面对抗的成本后,选择在特定领域进行务实合作,以换取战略调整的空间和时间。 我们看到的并非是中美关系“坚如磐石”的证明,而是在激烈的战略博弈中,双方根据各自的利益诉求和现实困境,达成的一种临时性、交易性的平衡。 美方需要缓解其在稀土等关键领域的供应链风险,安抚国内农业州的选票;中方则通过精准的反制和坚定的立场,为自己赢得了谈判筹码和发展空间。 这场被高调宣扬的“双赢”,本质上是一次心照不宣的利益默契,双方暂时收敛锋芒,但这并不能改变中美关系以竞争为主线的长期趋势,未来的路依然充满变数,关税问题仍是影响两国经济的关键变量。 看清这场大国博弈的本质,不被表面的“和风”所迷惑,才能更深刻地理解这个复杂多变的世界。 你觉得这种“交易式缓和”能持续多久?欢迎在评论区留下你的看法。