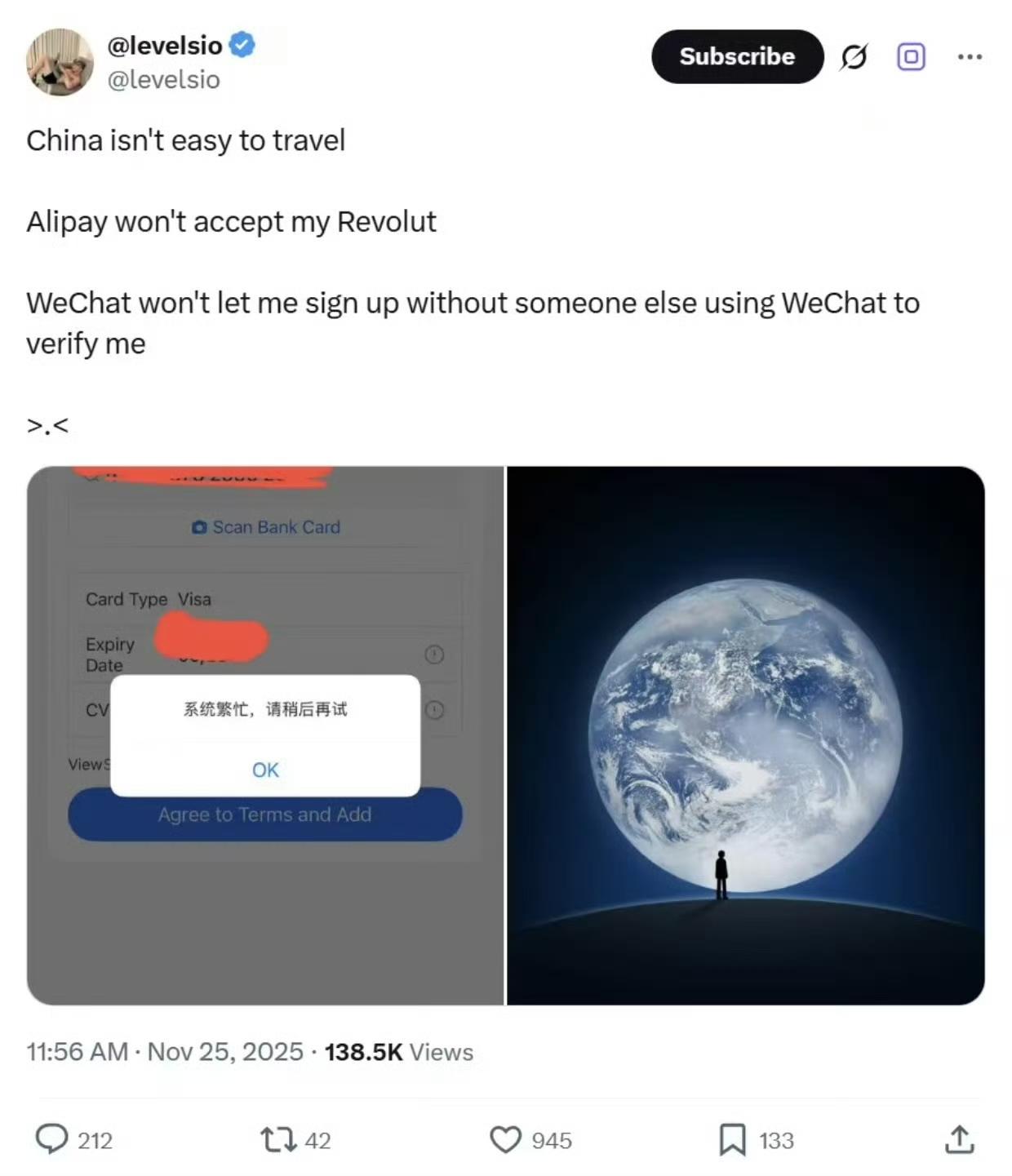

曾号称“取代”微信和支付宝的数字人民币,如今为啥没人用了?就这么说吧,谁也不想辛辛苦苦工作一个月,拿到手的竟然是不能自由流通的消费券! 微信支付宝的“霸主地位”,本质是十年深耕铸就的“习惯护城河”,从早餐摊的收款码到菜市场的语音播报,从转账红包到生活缴费,这两大平台早已渗透进生活的毛细血管。 反观数字人民币,用户需下载独立App、绑定银行卡、设置钱包限额,操作流程比“扫一扫”多出三步。 更关键的是,在二三线城市,支持数字人民币的商户不足5万家,许多村口小卖部仍挂着“仅支持微信支付宝”的牌子。 数字人民币的“双离线支付”一度备受赞誉,即便无网络,“碰一碰”即可完成交易,然而现实骨感,该功能于偏远山区应用场景有限,在城市又因NFC设备普及率低而少人问津。 更尴尬的是,部分用户反映数字人民币App存在支付卡顿、红包核销失败等问题。 某次消费券发放活动中,绍兴泰妃殿餐厅突然“反水”拒收数字人民币,原因竟是“觉得麻烦”,这种技术体验的落差,让用户宁愿选择“稳定压倒一切”的微信支付宝。 数字人民币的“可控匿名”原则本应是优势,小额交易保护隐私,大额交易依法可溯,但用户却陷入两难:一方面担心交易记录上链后个人信息泄露,另一方面又害怕遭遇诈骗时无法追责。 更棘手的是,现行法律对数字人民币的监管几乎空白,假币犯罪如何定义?反洗钱流程怎么设计?商户拒收是否违法?这些问题的悬而未决,让用户像捧着“烫手山芋”,想用不敢用,不用又可惜。 说实话,数字人民币想“干掉”微信支付宝,就像要用算盘挑战计算器——技术再先进,也得先解决“怎么让人用得爽”的问题,但它的价值从不该是“取代”,而是成为支付江湖的“第三极”: 1. 做隐私保护的“守门人”:在大数据杀熟横行的时代,数字人民币的“小额匿名”能帮用户守住最后一道隐私防线; 2. 当跨境支付的“破壁者”:未来若能简化跨境转账流程,让海外华人用数字人民币直接给国内家人汇款,那才是真正的“国货之光”; 3.成政策落地的“精准刀”:通过智能合约实现定向补贴,比撒胡椒面式的消费券更高效。 数字人民币的推广,不该是“运动式”的强制替代,而应像春雨般润物无声,先在政务缴费、公共交通等场景扎根,再通过技术迭代解决卡顿问题,最后用“可编程货币”的独特优势开辟新战场。 毕竟支付工具的终极竞争,从来不是“谁取代谁”,而是“谁能让生活更美好”,当数字人民币真正做到“比现金更安全,比扫码更自由”时,用户自然会用脚投票。

评论列表