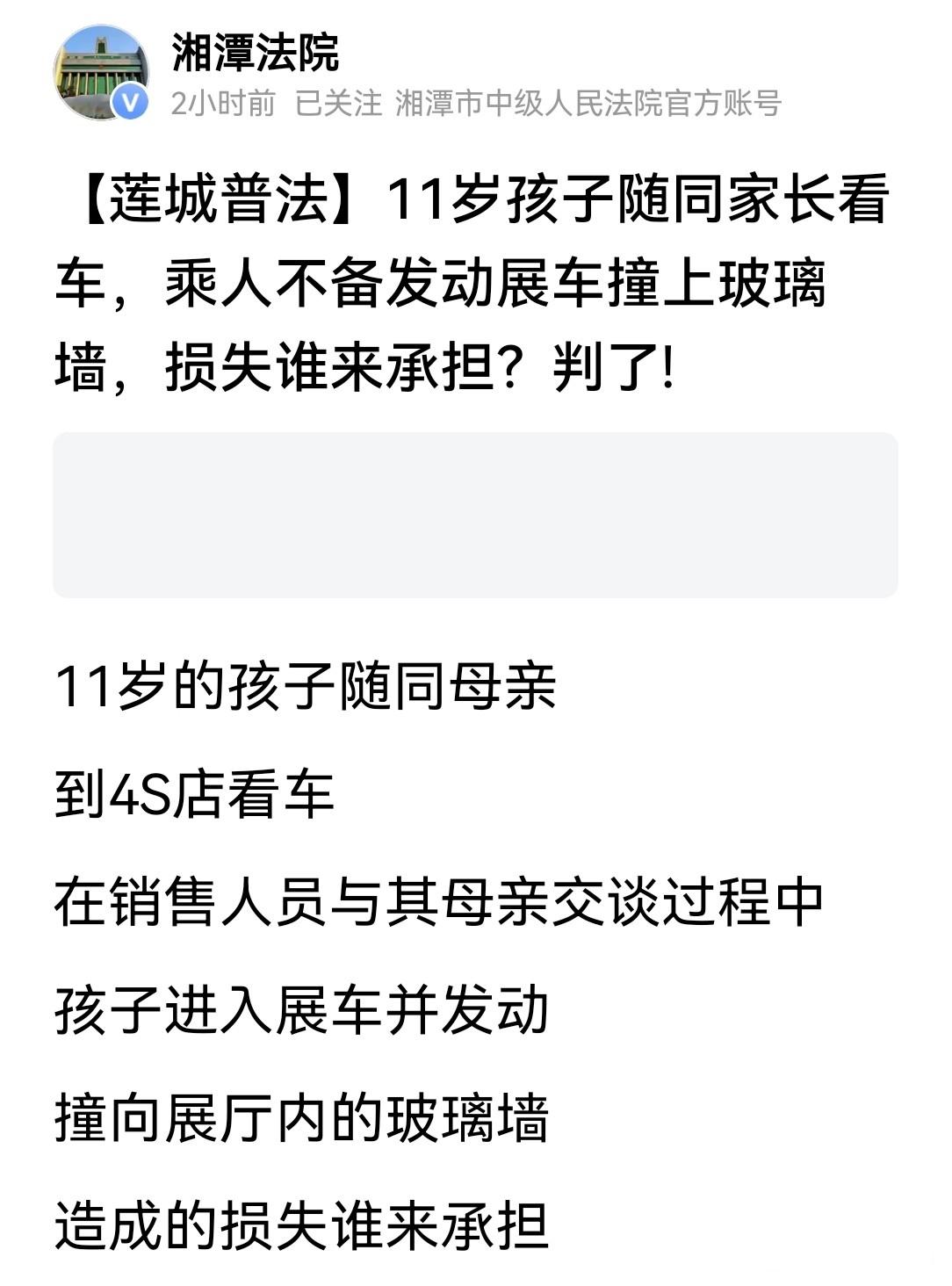

湖南湘潭,母亲带着11岁儿子去4S店看车,本以为只是一次简单的选购,却没想到,短短几分钟的疏忽,差点酿成大祸。最终,不仅车子和玻璃损毁,赔偿金额近四万元,还把母亲和4S店一起推上了法庭。 一个寻常的午后,贺某带着儿子小涵走进了当地一家汽车4S店。她心里已有目标,和销售员聊得热火朝天,谈价格、算首付,沉浸在即将购车的喜悦之中。而在不远处,小涵百无聊赖地在展厅里东走西逛。 11岁的孩子,正是对世界充满好奇的年纪。他走到一辆展车前,发现车门没有锁,心中顿时升起了试一试的念头。轻轻一拉,车门真的被打开了。车里不仅灯光闪烁,连钥匙都插在车上。这一幕,对孩子来说无异于一种巨大的诱惑。他悄悄爬上驾驶座,小手按下按钮。没想到,车辆竟然瞬间被启动,“嗖”的一声,车子失控般往前冲去。 只听“哗啦”一声巨响,车头径直撞上了展厅的玻璃幕墙,碎片四溅,吓坏了在场所有人。小涵当场大哭,贺某脸色惨白。幸好人没受伤,但展车受损、玻璃破碎,后续评估下来,损失共计38916元:其中车辆维修8506元,贬值22960元,玻璃等其他损坏5450元,加上鉴定费2000元。 事情摆在眼前,责任到底该谁承担? 贺某认为,4S店作为专业汽车销售场所,理应做好安全管理。展车钥匙留在车内,车门又不上锁,这样的疏忽本就是隐患。孩子年幼不懂事,出于好奇玩车完全可以预料。作为商家,既没有防护措施,也没有工作人员及时制止,理应负主要责任。 而4S店则坚称,事故的根源在于贺某没管好孩子。未成年人擅自进入车辆,启动车辆后撞坏了财物,理应由监护人全额赔偿。 双方各执一词,互不相让,最终闹上法庭。 法院经过审理,事实已经清楚。小涵只有11岁,是限制民事行为能力人。他擅自启动车辆导致事故,虽有过错,但法律规定未成年人侵权,由监护人承担责任。这一条载于《民法典》第1188条:无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的,由监护人承担侵权责任,若监护人已尽到职责,可减轻责任。显然,贺某在当时并未有效阻止孩子接触车辆,属于监护疏忽。 与此同时,4S店也难辞其咎。根据《民法典》第1198条,宾馆、商场、体育馆等经营场所管理者若未尽到安全保障义务,造成他人损害,应当承担侵权责任。展车未断电、钥匙遗留车内,本身就是安全漏洞。在孩子进入车内启动车辆时,工作人员也未及时发现和制止,属于管理失职。 综合考量,法院认定4S店过错更大。最终判决由4S店承担70%责任,贺某承担30%责任。换算下来,贺某需要赔偿11674.8元。贺某不服,上诉后,二审法院维持原判。 这场纠纷看似偶然,却处处折射出法律与生活的交织。未成年人行为的不可控性,是社会一直关注的焦点。孩子的好奇与调皮,往往成为事故的导火索。而父母在陪伴过程中一旦放松警惕,法律责任便无法回避。另一方面,经营场所若忽视细节,未采取必要的防护措施,同样要为风险埋单。 案件中最具冲突感的地方在于:母亲和4S店其实都觉得自己是“受害者”。母亲说,“如果车门锁好,钥匙不在车上,孩子根本进不去。”4S店则强调,“孩子不乱跑,事情根本不会发生。”双方观点都不无道理,但从法律角度看,二者责任并非对立,而是共同承担。 值得注意的是,类似的案例并非个案。现实生活中,不少商家为了方便顾客体验,往往忽视了安全细节;家长带孩子外出购物时,也常因片刻分心,造成意外。法律之所以判定双方分担责任,正是提醒社会:安全意识绝不能缺位。 如果说事故给当事人带来的是金钱损失,那么给社会大众留下的却是更深的警醒:一时的疏忽,可能引来无法挽回的后果。监护人要对孩子的行为负责,经营者要对顾客的安全负责,任何一方的侥幸心理,都可能在现实中转化为沉重的代价。 事故没有造成人员伤亡,这是幸运。但若忽视教训,类似风险仍可能再次出现。真正值得所有人铭记的,不是那38916元的数字,而是这背后所折射出的责任缺失。孩子的好奇心无可厚非,父母的分心也能理解,商家的疏忽似乎情有可原,但法律不会放过任何一个环节的漏洞。因为法律所维护的,是整个社会运行的底线。