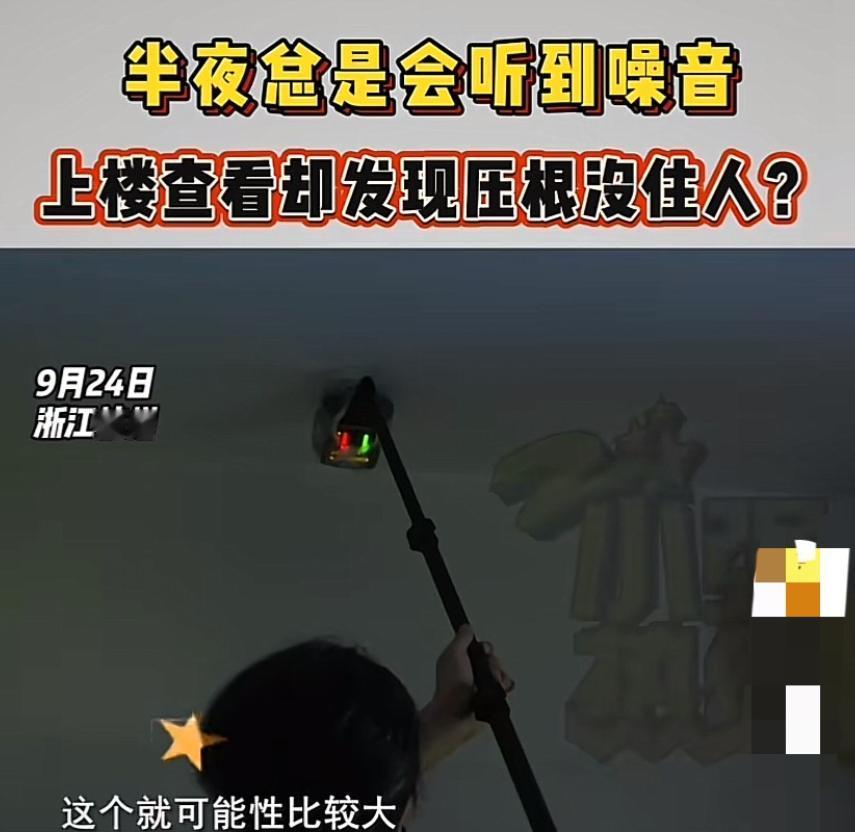

“太诡异了!”浙江杭州,王某一家人经历了几个月的“噪音困扰”,这种困扰似乎来自楼上的邻居,但每次通过物业和民警的调查,楼上却没有人住。最初,王某认为是自己听错了,或者是楼体结构的问题,然而随着时间的推移,噪音不仅没有停止,反而变得更加频繁、明确。直至王某怀疑楼上被埋下了震楼器等电子设备,才决定采取更为极端的方式,进行专业检测。 王某一家居住在杭州一座公寓楼的五楼,已经有20多年的时间。几年前,楼上的住户更换,新的三口之家入住后,王某一家便开始听到来自楼上的噪音。刚开始时,这些声音并不明显,只是偶尔传来一些拖动家具或走动的声音。但随着时间的推移,这些噪音逐渐变得更加频繁且强烈,尤其是每晚8到9点,响声会一直持续到凌晨。王某不止一次上楼与租户沟通,甚至联系了物业和社区,但楼上的租户始终坚称声音不是自家发出的。 让王某更加不解的是,楼上的租户在今年2月搬走后,楼上空无一人。然而,令人惊讶的是,噪音并没有随之消失。王某一家仍然每天晚上能清晰地听到类似锤子敲打地面的声音,这种情况持续了很长时间。王某开始怀疑,这种噪音不可能只是因为楼体结构或水管震动所导致,尤其是在得知邻居们并没有听到类似的噪音后,王某的疑虑变得愈加深刻。 最终,王某联系了一家专业的检测机构,希望能够通过现代科技手段确认噪音的来源。检测机构的工作人员携带节点探测仪上门,通过设备探测到王某家中某些特定位置有异常信号。这一发现让王某坚信,楼上可能确实存在某种电子设备,比如震楼器,故意制造噪音干扰他人。 噪音污染,特别是故意制造噪音干扰他人正常生活的行为,涉及到的法律问题不容忽视。根据《民法典》和《治安管理处罚法》的相关规定,制造噪声、侵犯他人隐私以及社会公共秩序的行为可能会面临法律制裁。 首先,王某的困扰涉及到《民法典》第1032条所规定的隐私权。根据该条规定,自然人享有隐私权,任何组织或个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵犯他人的隐私权。这一条文不仅保障了个人的私密空间、活动、信息,还包括了私人生活的安宁。故意制造噪音、干扰他人日常生活的行为,实际上是在侵犯他人的隐私权。 在王某的案例中,若噪音确实来源于电子设备的故意干扰,那么这种行为就是对王某一家生活安宁的侵犯。根据《民法典》规定,王某有权要求噪音制造者停止侵害,并可根据具体情况要求赔偿损失或公开道歉。如果楼上的邻居或不明人士故意安装设备制造噪音干扰,这种行为显然违反了隐私权的保护。 根据《治安管理处罚法》第58条,噪音污染是社会生活中的常见问题。该条文规定,如果某人违反社会生活噪声污染防治的相关法律,制造噪声干扰他人正常生活的,相关部门可以采取处罚措施。如果噪音制造者在接到警告后仍不改正,可能会面临200元至500元的罚款。而如果噪音的来源经过确认是由于某种非法设备所引起的,比如震楼器或其他扰乱社会秩序的设备,那么相关责任人将面临更加严厉的处罚。 值得注意的是,震楼器等电子设备的使用,除非是在特定的法律框架下许可,否则就会涉及到非法制造噪音和扰乱社会公共秩序的问题。如果王某的怀疑属实,且确实有人故意在楼上安装震楼器或类似的设备制造噪音干扰,这种行为将构成对《治安管理处罚法》的违反,并且违法者将会面临相应的法律后果。 王某的噪音困扰不仅仅是一个个体问题,更是一个社会现象。在现代城市中,居民生活密度较高,邻里之间的矛盾时常因噪音污染、生活习惯不同等问题而激化。在这种情况下,如何通过法律手段有效解决邻里纠纷,成为了社会普遍关注的问题。 对于噪音污染问题,物业管理和社区调解起到了重要的作用。在王某的案例中,尽管物业和社区曾多次介入调解,但由于缺乏有效的法律手段,问题始终没有得到妥善解决。法律专业人士建议,在面对此类纠纷时,居民应当首先通过合法渠道进行投诉和反映,尽量通过和谐沟通解决问题。然而,当问题发展到影响正常生活和隐私时,诉诸法律手段往往是唯一的解决途径。 在法律层面,邻里纠纷应当通过调解、诉讼等途径来解决。尤其是在噪音污染严重时,受害者应当及时通过法律手段维护自身的权益,防止个人隐私和生活安宁遭到侵犯。