从嘲讽到诡辩:解析科技发展中挑刺者的认知困局与逻辑陷阱

在国产科技产业从追赶到突破的全过程中,始终活跃着一群以“批判者”自居的挑刺者。他们的言论随技术发展不断迭代,却始终遵循着固定的偏见逻辑:当国产技术空白时,嘲讽“全靠国外零部件,支持国产是笑话”;当局部技术突破时,苛责“核心环节仍被卡脖子”;当核心技术实现自主时,又编造“套壳”“非100%国产”的谎言。这种动态贬低的话术背后,是对科技发展规律的无视、对国际产业格局的无知,以及对中国突破的刻意否定。

一、挑刺者的三重逻辑谬误:偏见主导的认知闭环

挑刺者的言论看似层层递进,实则构建了一个自我封闭的偏见体系,其核心谬误体现在三个维度:

1. 对“国产化”的刻意解构与双重标准

这群人将“国产化”异化为“100%单一国家制造”的伪命题,却对全球产业分工的基本常识选择性失明。在全球化背景下,没有任何科技产品能实现完全的“单一国家制造”:苹果手机的供应链横跨31个国家,三星手机的金属原材料来自欧美、塑料源自东南亚,其核心设备100%依赖美国供应。但挑刺者从未要求苹果“100%美国造”,也未指责三星“技术依附”,唯独对中国企业实施双重标准——当华为实现芯片设计自主、鸿蒙完成架构独立时,他们仍拿“含国外零部件”说事,全然无视中国在核心环节的突破价值。这种只针对中国的苛刻评判,本质是偏见包装下的双重标准。

2. 对技术发展规律的蓄意违背

科技突破从来不是“从0到100”的瞬间跨越,而是遵循“局部突破—系统整合—全面自主”的渐进式路径。华为从芯片设计突破到光刻机替代技术落地,鸿蒙从兼容安卓到NEXT彻底去AOSP化,每一步都符合技术创新的客观规律,这与三星从组装代工到存储芯片领先的路径并无本质区别。但挑刺者将这种渐进式创新曲解为“不彻底的自主”,用最终形态苛求发展过程——就像嘲讽刚学会走路的孩子“跑不过成年人”,暴露的不是孩子的不足,而是自身认知的狭隘。

3. 对制裁与突围的选择性失明

挑刺者擅长用“放大镜”审视中国科技的短板,却用“遮眼罩”回避两个关键事实:一是美国对科技竞争对手的打压从未手软,二是中国是少数能在封锁中实现突围的国家。从日本半导体被美国精准打击后一蹶不振,到韩国企业在制裁下沦为技术附庸,全球科技史早已证明,被封锁后能实现全链条突破的国家寥寥无几。而中国在光刻机、操作系统等领域的突破,本应被视为科技自主的典范,却成了挑刺者新的嘲讽靶点。

二、国际镜鉴:日本的陨落与韩国的依附,戳破挑刺话术的虚伪

将中国科技突围置于全球坐标系中,日本半导体的衰退与韩国企业的依附困境,恰恰反衬出中国自主路径的可贵,也让挑刺者的论调更显荒谬。

1. 日本半导体:被制裁击垮的“曾经霸主”

20世纪80年代,日本半导体以50%的全球市场份额登顶“芯片霸主”之位,东芝、日立等企业掌控着全球存储芯片的命脉。但在美国的系统性打压下,这一产业迅速崩塌:美国通过100%惩罚性关税、《美日半导体协议》限制出口份额、《广场协议》迫使日元升值等组合拳,仅用五年就将日本半导体产值打落40%,全球前十厂商中仅剩1家苦苦支撑。日本的教训清晰表明:没有自主可控的产业链,再强的技术也会被连根拔起。

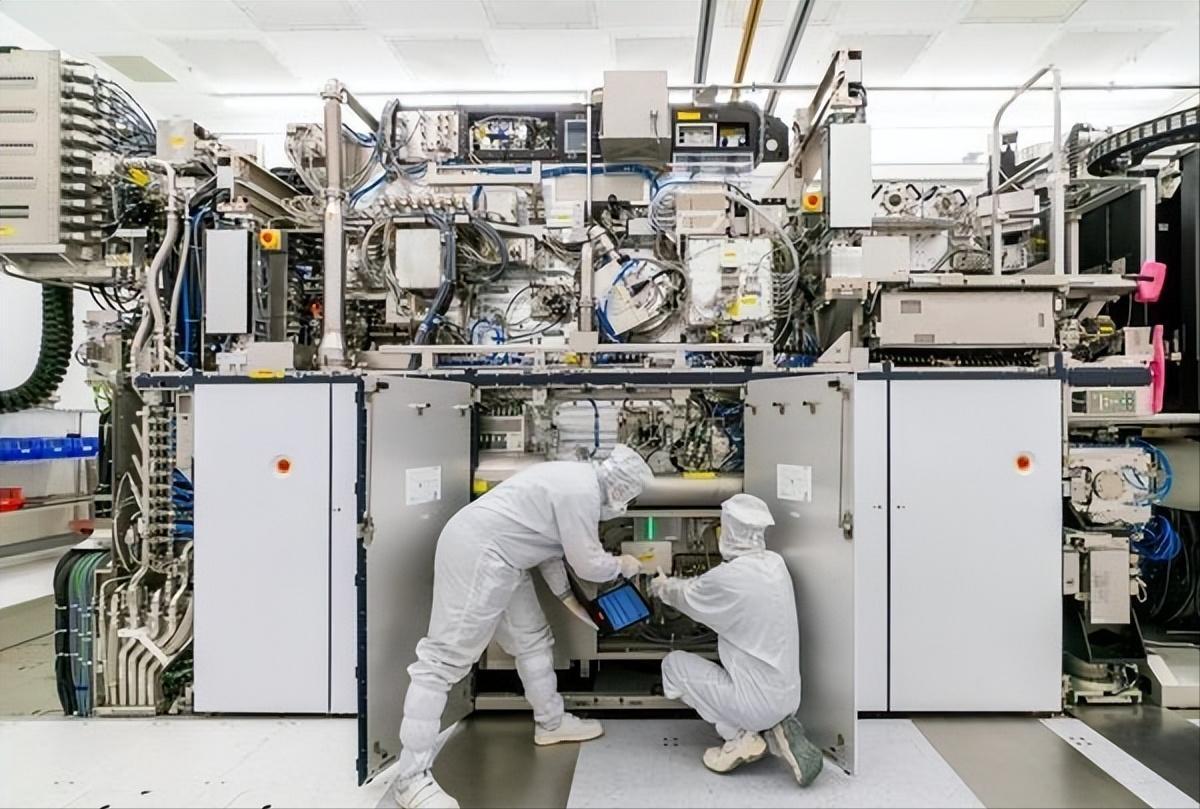

挑刺者对这一历史视而不见,反而苛求中国在类似制裁下“一步实现完美自主”。要知道,中国在光刻机领域从0到1实现28nm设备量产,在存储芯片领域用Xtacking架构突破至294层堆叠,正是为了避免重蹈日本覆辙。这种在封锁中成长的能力,本应被正视,却被挑刺者污为“不够彻底”,何其讽刺。

2. 韩国半导体:依附性生存的“表面风光”

三星、SK海力士常被挑刺者当作“科技强国典范”,但实则深陷“技术附庸”的困局。2024年数据显示,韩企77%的核心设备依赖美企供应,应用材料、泛林集团等美国设备商掌握着韩国晶圆厂的生产命脉,14nm以下技术的设备迭代必须单独申请美国许可——这意味着三星西安工厂更换一台蚀刻机都需华盛顿审批。面对限制,韩企的选择不是技术突围,而是妥协:三星每年投入数千万美元游说美国政府,最终以“不扩大在华先进产能”为代价换取豁免权。

这种“依附式创新”的短板在与中国的竞争中愈发明显:长江存储用Xtacking架构将芯片传输速度提升40%,成本较三星低18%,半年内市占率从3%飙升至12%;而三星因缺乏自主设备支持,3nm工艺良率长期卡在50%。挑刺者对韩国企业的依附性视而不见,却苛求中国在封锁中实现“完美自主”,这种选择性评判早已脱离技术讨论的范畴。

三、对华为与鸿蒙的刻意抹黑:事实面前的谎言破产

挑刺者针对华为与鸿蒙的攻击,更是将“断章取义”与“造谣抹黑”发挥到极致,而事实早已将这些谎言逐一击碎。

1. “鸿蒙套壳”论:被对手证伪的谣言

鸿蒙系统从诞生起就被污蔑为“安卓套壳”,但这一说法早已被技术事实与对手评价证伪。鸿蒙采用微内核+分布式软总线架构,仅内核代码就比安卓精简99.8%,漏洞数量减少90%,通过方舟编译器实现直译机器码,启动速度比安卓快67%。谷歌工程师研究后坦言,鸿蒙的分布式技术优势是安卓不具备的,其底层架构领先美方同行。如今鸿蒙NEXT已彻底剥离安卓兼容性层,ArkTS语言与安卓的Java/Kotlin语法差异显著,“套壳”谣言早已不攻自破。

2. “任正非用苹果”:断章取义的炒作

挑刺者长期拿“任正非用苹果”炒作,却刻意隐瞒言论背景与后续事实。2019年任正非确实提到“家人用苹果”,但明确表示原因是“苹果生态好,出国使用方便”,并强调“不能狭隘地认为爱华为就用华为手机” 。更重要的是,随着华为产品的升级,其家人早已更换华为设备,任正非本人也长期使用华为Mate系列手机。挑刺者截取五年前的片段刻意放大,对任正非“向苹果学习”的开放格局视而不见,本质是用民粹主义绑架企业发展。

四、挑刺者的下一步话术预测:偏见的惯性延续

按照其固定逻辑,当光刻机、操作系统等核心瓶颈相继突破后,挑刺者必然会抛出新的攻击点,大概率集中在三个方向:

- 炒作“生态差距论”:无视鸿蒙20亿设备基数和原子化服务的创新模式,嘲讽“应用数量不如安卓”,却不提苹果生态用了十年才达到同等规模。

- 渲染“成本良率论”:刻意放大国产芯片初期的良率问题,却隐瞒长江存储通过自主架构将成本压至三星18%以下、中芯国际成熟制程产能占全球19%的事实。

- 编造“标准话语权论”:忽视中国在AI芯片领域主导ISO/IEC国际标准的突破,炒作“国际认可度不足”,却对韩国主导的K-AI标准困守本土视而不见。

这些论调看似新颖,实则仍是“换汤不换药”的偏见延续——永远站在技术发展的终点线挑错,却从不愿正视从0到1的艰难跨越。

五、批判的本质:认知贫瘠下的偏见执念

这群挑刺者的真正问题,不是缺乏技术常识,而是用偏见替代理性,用情绪否定事实。他们看不到日本半导体被打趴的教训,不懂韩国企业依附的无奈,更不愿承认:在全球科技竞争中,中国是唯一在“全面封锁”下实现“从设备到系统”全链条突破的国家。

福建舰的电磁弹射器轰鸣、鸿蒙系统的代码迭代、国产光刻机的出口海外,这些实打实的成就,早已把挑刺者的质疑钉在历史档案里。中国科技的进步从不是为了满足他们的苛刻标准,而是为了打破封锁、掌握自己的命运。当挑刺者还在键盘上编造新话术时,中国的工程师们已经在实验室里攻克下一个难关——这或许就是认知格局与实干精神的最大差距。