最近,《华尔街日报》又丢出一颗行业“震撼弹”——特斯拉正要求其供应商在美国生产的车型中,禁止使用中国制造的零部件。消息一出,引发业内大量讨论。

其实,这并不是特斯拉第一次对供应链动刀,但这一次的力度、背景和潜台词,比以往任何时候都更值得玩味。

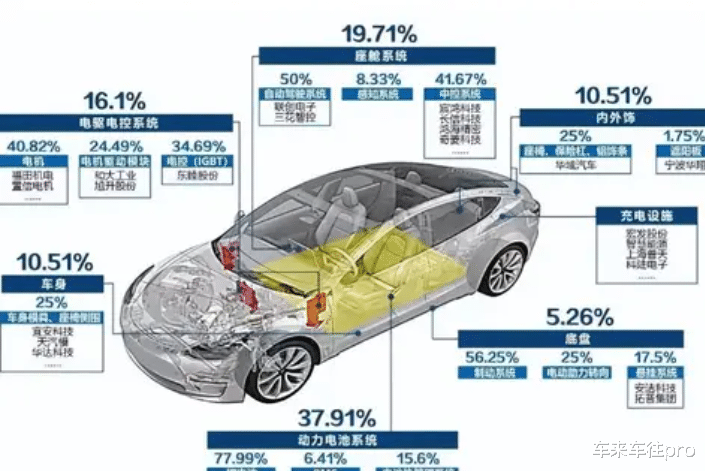

根据多位知情人士透露,特斯拉今年早些时候就已决定:未来在美国制造的所有车型,都将逐步替换掉中国供应商的零部件。部分组件已经改用来自其他国家的产品,而最终目标是 1~2年内实现“美国产车型零中国产零部件”。

这意味着什么?意味着特斯拉正在对自己的供应链进行一次“手术级”的重构。

事情要从两个关键点说起:

第一:不确定的未来关税,正在逼特斯拉做出选择。自 COVID 疫情以来,美国对中国供应链的态度一直摇摆不定,而今年特朗普政府大幅提高对华关税,更是让大量美国制造企业如坐针毡。

对特斯拉来说,有两个现实问题摆在眼前:

万一未来关税进一步升级,中国零部件成本将被“爆炸式放大”;

产品售价难提升,但成本不断上升,很容易压垮利润空间。

特斯拉不是没做过“试验”——早在疫情期间,中国货物运输不畅,导致美国产能一度被“卡脖子”,马斯克后来就开始推动 供应链本土化、多元化 的策略。

所以这次“禁用中国零部件”,并不是临时起意,而是趋势被彻底推到了台前。

听起来很矛盾:

既然中国零部件好用又便宜,那为何偏要替换?

其实原因更现实——因为便宜又好,外国企业才会越来越依赖。

而对美国来说,这是绝对不能接受的局面。

就像当年中国要求上海特斯拉必须实现高比例国产化一样,这是确保供应链安全、产业链本地化的必要步骤。

换句话说:美国不希望自己的汽车产业链因为“中国超级供应链”而被绑住。

特斯拉当然明白这一点,因此早早开始推动供应商到墨西哥等国家建厂,既能规避关税,又能降低政治风险。

过去几周发生的安世半导体事件,让车用芯片供应再次受到冲击。作为全球最敏感的汽车制造企业之一,特斯拉对供应链风险的反应比别人要快得多。

这起事件让内部高管重新评估了一件事:

继续依赖中国供应链,风险正在变得不可控。

于是,多元化战略被再次提到最高优先级。

另一个现实是,特斯拉正在承受越来越大的市场压力。

最新数据显示:

今年10月,特斯拉中国销量同比下降 9.9%

上海工厂产量较9月大幅下降 32.3%

这说明特斯拉的产品在中国面临越来越强的竞争压力,而美国本土业务也在承担政治风险。两端压力夹击,让特斯拉不得不加快“去风险化”的步伐。

无论从商业角度还是政治角度,马斯克都必须让供应链变得更“可控”。

总结来看,特斯拉此举并不是针对中国,而是三个力量共同推动的结果:

美国政府的产业保护政策

全球供应链地缘政治风险放大

特斯拉自身对制造成本与供应安全的需求

但事实也非常讽刺——如果没有中国供应链的效率与规模,特斯拉根本不可能快速崛起。

今天要“去中国化”,不是因为中国不行,而是因为 中国太强了。

这和当初中国要求特斯拉在上海工厂本地化供应链一样,本质上没有区别:都是为了避免关键制造链条落在别人手里。

当全球产业链进入“物理分裂”阶段,每一个车企都在重新寻找平衡点。特斯拉现在的选择,只是这一趋势的最新样本。

“禁用中国零部件”,不是为了更好,而是为了更安全。未来汽车行业的竞争,不仅是技术,也将是供应链的竞争。

评论列表