特斯拉13位核心高管集体跑路!马斯克被曝“用中国人对付中国人” 马斯克刚拿下1万亿美元的薪酬大礼包,特斯拉高管团队却像约好了一样接连“走人”,一边是创纪录的个人奖励,一边是核心骨干离职潮,这戏剧性的反差让外界议论纷纷。 这波离职潮并非一夜之间发生的“兵变”,而是贯穿了整个2025年,逐步累积成势。从一季度开始,工程、软件、硬件部门的中高层陆续离职;进入下半年,连Cybertruck、Model Y、Model 3等核心车型的负责人都在同一天交出辞呈,连带着AI部门的几位技术骨干也集体告别。 有媒体将这一系列离职归结为“13位核心高管叛逃”,但若细看名单,会发现这些人多集中在欧美地区的汽车和AI业务。 特斯拉中国区的管理层在这一波动荡中仍保持了相对稳定,并未出现大规模的职位空缺或人事地震。 这也让“用中国人对付中国人”的说法浮出水面。有声音称,马斯克是在借中国团队的稳定性对冲西方团队的流失,甚至是蓄意“内部制衡”。 不过这个说法更像是网络上的情绪发泄,与实际情况相差甚远。 马斯克确实在依赖中国力量,但这背后是赤裸裸的实用主义,而非政治算计。以朱晓彤为例,这位从上海超级工厂走出来的高管,靠着精准的执行力和卓越的组织能力,成功把“上海速度”复制到全球,被提拔为全球生产与销售的实际主导者。 从上海工厂95%的国产化率到全球交付体系的高效整合,他的战绩摆在那儿。马斯克重用他,不是因为他是中国人,而是因为他能解决问题。 反观这波离职的高管,多数集中在马斯克战略重心之外的业务线。 近两年,马斯克的注意力明显偏向AI和机器人,而对汽车主业的投入与关注有所削弱。 于是,当马斯克自己拿到天价薪酬时,原本还在为市场份额厮杀的高管们开始质疑:自己辛苦拼命,最终却成了陪跑。 这种心理落差,加上高压的管理节奏和远程办公被取消的政策,成为了压垮很多人的最后一根稻草。 不过,离职潮并不意味着特斯拉要“崩盘”。相反,在欧美高管“出走”之后,马斯克迅速调整了权力结构。 他亲自接管北美销售业务,而朱晓彤则更加专注于制造和亚洲市场,形成了一个新的“中西分工”体系。 在供应链上,特斯拉也采取了双轨制策略:一边在北美市场推动“去中国化”,以避免政策风险;另一边则继续加码中国制造,保持高国产率以控制成本。 这种灵活的两面策略,让特斯拉在全球复杂局势中依然能保持相对稳定。 至于外界传言的“用中国人对付中国人”,更像是对马斯克实用主义逻辑的误读。 在xAI团队中,华裔员工的比例超过40%,这并非刻意挑选,而是面向全球招才的结果。技术领域的竞争本就无国界,用谁不是看背景,而是看能不能干活儿。 马斯克曾多次在内部会议上强调,谁能解决问题,谁就能得到机会。他不仅没有排斥中国员工,反而鼓励他们参与决策层,提升影响力。 这种“结果导向”思维,与传统的地域或身份标签并不挂钩。 在全球新能源汽车市场的竞争愈发激烈的背景下,特斯拉必须保持其在中国市场的稳固地位。 而这一点,离不开中国团队的执行力、产业链的完整度和政策环境的配合度。这些优势,哪怕是硅谷的精英也很难复制。 马斯克的算盘很清楚:在欧美高管频繁跳槽、技术人才流动剧烈的当下,稳定和效率成了最稀缺的资源。 而中国团队恰好具备这两点。与其冒险押宝西方市场的“不确定性”,不如继续加注于已经验证成功的模式。 当然,经历这波离职潮之后,马斯克也不可能无动于衷。他开始推动更严格的保密协议,强化股权激励,试图用制度来锁住核心人才。 同时,也加大对AI业务的投入,试图在全新的技术战场上,重新吸引一批愿意“跟他干”的人。 特斯拉的未来不会因为几位高管的离开而改写,但这场“高层震荡”确实敲响了管理模式和激励机制的警钟。马斯克的成功过去靠的是个人魅力和极致控制,如今则更需要制度化的团队支撑。 在全球化日益复杂的当下,特斯拉的这个案例也提供了一个现实模板:企业想要走远,除了技术和市场,更需要稳定的人才生态。 而这种生态,不能仅靠压榨和高压去维系,更不能只靠少数人的光环来维持。 马斯克的“用人逻辑”归根结底只有一个——谁能创造价值,谁就值得信任。这种逻辑并不新鲜,却在当前充满不确定性的国际环境中显得尤为稀缺。 未来,特斯拉能否继续领跑全球电动汽车市场,取决的不是谁离开了,而是谁还愿意留下来。 而在这场马拉松中,能够持续跑下去的人,才是真正的核心竞争力。 参考资料: 新浪财经:《特斯拉调整管理层架构》 中华网:《马斯克核心团队为什么集体叛逃,业务重心转移引发离职潮》

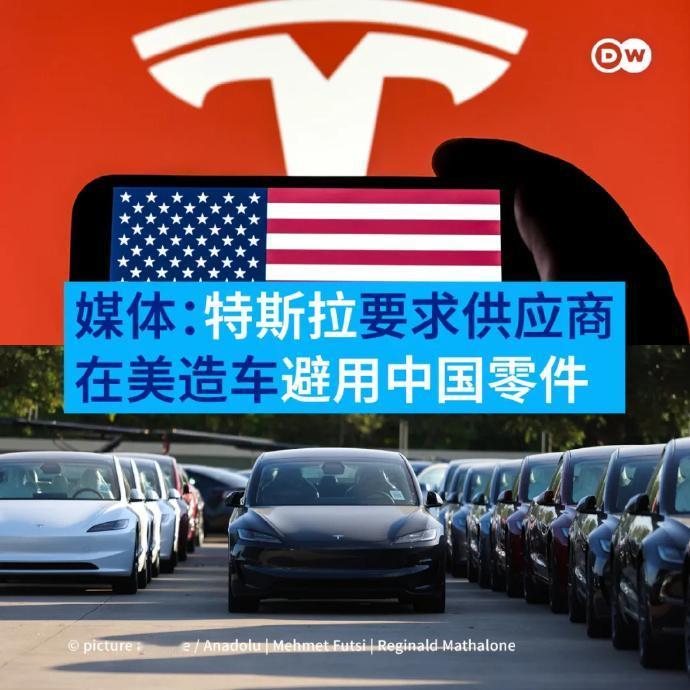

评论列表