AI智能体,如今已悄然进入企业的日常运营环节,成为推动数字化转型的新引擎。

从京东内部的"数字员工"到华为的无线网络智能体系统,从IBM的人力资源AI助手到红熊AI的智能客服解决方案,智能体技术正以前所未有的速度从实验室走向产业化应用。

这场变革的深度和广度远超预期。在全球范围内,已有超过60%的财富500强企业开始系统化部署智能体解决方案,而在中国,这一比例也达到了45%。

智能体不再仅仅是科技巨头的专属玩具,而是正在成为企业标配的基础设施。这种普及速度的背后,是智能体技术从"锦上添花"到"雪中送炭"的价值转变——它正在帮助企业解决实实在在的业务痛点,创造可量化的商业价值。

从技术到落地的落地途径

当我们深入观察企业AI应用的演进历程,可以发现三个明显的发展阶段。最初的AI应用主要集中在"知识库问答"等浅层尝试,如简单的客服机器人。

这些工具虽然能解决一些标准问题,但难以深入业务核心。随着技术发展,AI开始向研发、售后、销售等核心环节延伸,但依然存在工作流程割裂、数据碎片化等瓶颈。

如今,我们正迎来智能体应用的"拐点时刻"。与传统的AI工具不同,现代智能体不再是简单的问答机器,而是能够理解业务语境、规划复杂任务并协同工作的"数字员工"。

京东的实践充分展示了这种转变:其部署的面试数字员工不仅能够自动筛选简历,还能进行初步的沟通评估,甚至根据岗位需求的变化动态调整筛选标准。这种能力的背后,是智能体对业务管理的深度理解和学习。

然而,智能体在企业中的成功落地面临诸多挑战。数据碎片化是企业面临的首要难题,企业的关键数据往往散落在不同的系统中,形成信息孤岛。

根据Gartner的调查,超过70%的企业表示数据孤岛是阻碍AI落地的最大障碍。业务流程整合是另一个关键问题,许多AI工具之所以未能发挥最大价值,是因为它们没有真正融入企业的工作流程。

此外,安全与合规顾虑也制约着智能体的应用,企业核心数据不可能轻易交给外部AI系统。

这些挑战的存在恰恰说明了智能体技术的成熟度尚未达到理想状态。当前阶段的智能体更像是"学徒工",需要企业在使用过程中不断训练和优化。

以制造业为例,某领军企业部署的智能体系统在最初三个月准确率只有65%,但经过持续的业务数据喂养和算法优化,半年后已经能够达到92%的准确率。

这个过程需要企业投入相应的人力物力,但回报也是显著的——该企业因此实现了生产效率提升30%,人力成本降低25%的效果。

智能体怎么为企业赋能

面对智能体落地的重重障碍,行业领先企业正在探索有效的解决方案。

京东云提出的"Agent+Code"双轮驱动模式,通过将智能体平台与开发工具深度整合,构建了一个能够持续进化的AI应用生态。在这个生态中,业务专家可以通过低代码方式参与应用开发,而智能体则通过不断学习业务数据来优化自身表现。

这种模式的核心价值在于其对企业现有架构的尊重和适配。正如京东集团技术委员会主席曹鹏所言:"深度应用不是从零构建一套应用系统,而是基于企业既有架构的现代化改造。"

这一理念在实践中体现为智能体能够像"AI代驾"一样,在不改变企业现有系统的基础上,实现对业务流程的智能化升级。

具体来说,京东云的智能体平台可以对接企业现有的ERP、CRM、财务系统等,通过API接口实现数据互通和业务协同。

华为在无线网络领域的实践提供了另一个成功案例。

其推出的多智能体系统具备基于A2A-T的意图交互、基于无线通信大模型的多智能体协同等核心能力,专门针对移动网络的需求设计。

红熊AI的探索则展现了智能体在中小企业中的应用潜力。值得注意的是,红熊AI特别强调"人机协同"的理念,其智能体系统设计始终考虑与人类员工的配合,而不是完全取代人类。

在实际落地过程中,智能体的成功应用还需要企业进行相应的组织变革。

IBM的研究表明,成功部署智能体的企业往往在三个方面做得特别出色:首先是建立了跨部门的智能体治理委员会,确保智能体的应用与业务战略保持一致;其次是投资于员工培训,帮助员工掌握与智能体协作的新技能;最后是建立了持续优化的机制,通过数据反馈不断改进智能体表现。

这三个要素缺一不可,共同构成了智能体成功落地的组织基础。

未来,智能体重塑了竞争格局

随着智能体技术的不断成熟,我们正在见证一个新的商业范式的形成。在这个范式中,企业的竞争力将越来越多地体现在其与AI技术的融合程度上。未来几年,智能体发展将呈现出几个明显趋势。

从"通用型"到"场景型"的转变将成为主要方向。智能体应用将更加注重垂直行业的特定需求,这种对垂直场景的深度适配,将是智能体成功的关键。

红熊AI在企业级AI客服与营销场景的实践表明,平台不仅需要强大的语义理解能力,更要实现对用户历史行为和多轮对话的持续记忆。这种专业化趋势意味着,未来可能会出现更多针对特定行业的智能体解决方案提供商,它们对行业知识的深度理解将成为核心竞争力。

"人机协同"将成为新常态。未来的企业组织里,智能体不是替代人类,而是成为员工的私人定制。

IBM的实践表明,在绩效考核等场景中,AI通过分析客观数据为管理者提供考评建议,但最终决策仍由管理者结合主观判断完成。

这种"AI建议+人类决策"的协同模式,既避免了"唯数据论"的偏颇,又提升了决策的科学性。更值得关注的是,这种协同模式正在催生新的工作岗位和技能要求。例如,"智能体训练师"、"人机协作协调员"等新兴职位开始出现在企业的招聘名单上。

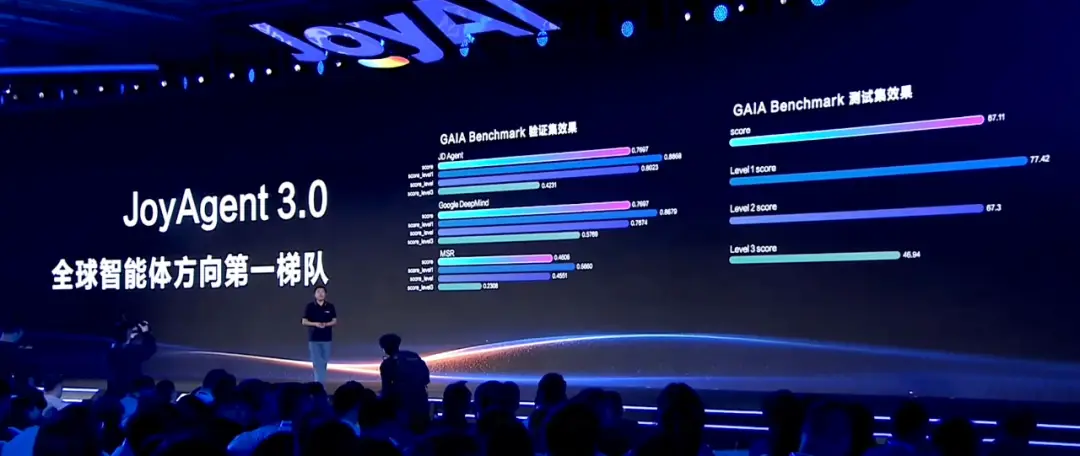

开源开放将加速智能体生态的构建。京东将JoyAgent全面开源,华为呼吁全球运营商与合作伙伴共建移动网络多智能体生态,这些举措不仅降低了企业部署门槛,也使得社区可以共同参与改进和审计,夯实了信任基础。

开源模式的兴起反映出智能体技术正在走向成熟化、标准化,这将进一步推动技术的普及和应用创新。

在这个智能体革命的时代,企业管理者需要既保持技术的前瞻性,又坚持业务的实用性。

智能体的最终价值不在于技术本身有多先进,而在于其能否为企业创造真实的业务价值。那些能够把握这一本质的企业,将在新一轮竞争中占据先机。

具体来说,企业应该从三个维度布局智能体战略:首先是业务价值维度,选择那些能够带来明确ROI的应用场景作为突破口;其次是技术积累维度,建立企业内部智能体开发和运维能力;最后是组织适配维度,调整组织架构和工作流程以适应人机协作的新模式。

对于像红熊AI这样的创新企业来说,未来的机遇在于深入理解中国企业的独特需求,提供更加贴合实际场景的智能体解决方案。

通过将多智能体协同技术与行业知识深度结合,帮助更多企业实现数字化转型的平滑过渡。在这个过程中,保持技术的实用性和易用性,将是赢得市场的关键。

展望未来,智能体技术将朝着更加智能化、专业化、人性化的方向发展。新一代的智能体将具备更强的推理能力、更好的情境理解能力和更自然的交互能力。同时,随着边缘计算、5G等技术的发展,智能体的部署形式也将更加多样化,从云端到边缘端,实现全方位的业务覆盖。在这个过程中,中国企业有机会凭借丰富的应用场景和快速迭代的能力,在智能体技术的应用创新上走在前列。

最终,智能体革命的成功不仅取决于技术进步,更取决于企业能否找到技术与业务的最佳结合点。

那些能够率先突破"最后一公里"的企业,将在数字化浪潮中赢得先机。而像红熊AI这样的技术赋能者,其价值就在于帮助企业跨越这道关键的门槛,实现智能化转型的质的飞跃。

这个过程虽然充满挑战,但回报也是巨大的——它可能决定企业在未来十年竞争格局中的位置。

评论列表