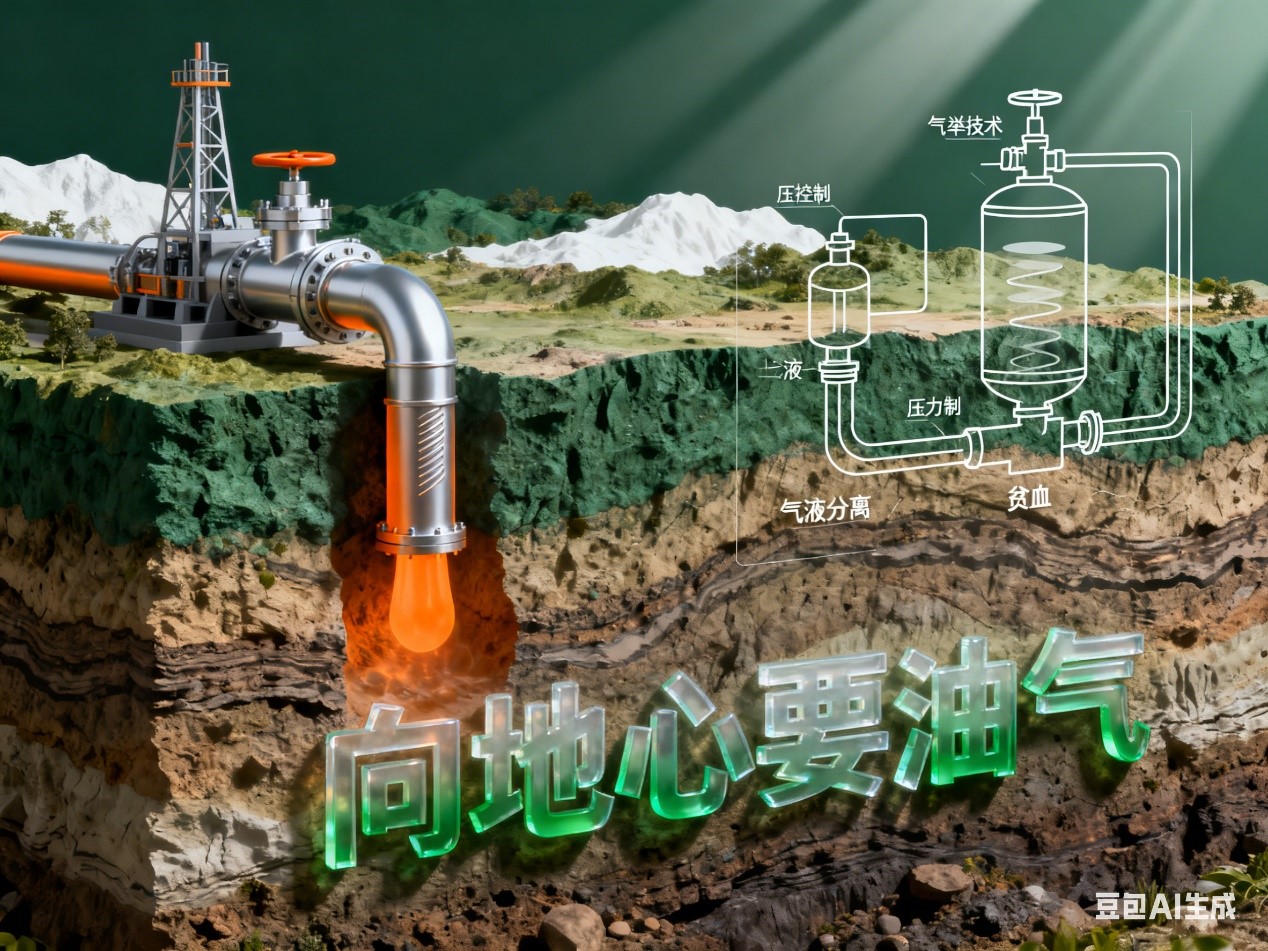

在全球能源转型与传统油气资源劣质化的双重夹击下,石油工业正面临一场前所未有的技术大考。随着浅层易开采油气资源的枯竭,向“深地”进军、向非常规油气要产量已成为中国乃至全球能源行业的必选项。然而,深层油气井往往面临地层能量不足、液体排出困难的“贫血”症。近期,吐哈油田气举技术中心的一组数据引发行业关注:通过全生命周期气举等技术序列,该中心自“十四五”以来累计增油3.3万吨、增气12.6亿立方米。这一数据背后,折射出的是中国油气开发从粗放型向技术精细化转型的深层逻辑。

非常规气藏,特别是深层煤岩气,正成为中国天然气增储上产的主战场。然而,这类气藏的开发难度极大,初期产量高但衰减快,中后期往往因井底积液而导致气井“水淹”停产。这不仅仅是技术问题,更是经济账。

吐哈油田气举技术中心披露的数据显示,其首创的全生命周期气举排水采气技术已在国内6个油气田推广,累计产气超5亿立方米。这里的核心在于“全生命周期”的介入概念。过去,气举往往作为气井临死前的“抢救”手段,而现在的技术逻辑是将其前置为一种常态化的生产维护方式。通过设计方法与井下工具的优化,针对不同生产阶段及液气量条件进行精准适配,实际上是延长了气井的经济寿命。特别是在深层煤岩气领域,6项特色技术的应用累计增气1.18亿立方米,这表明针对非常规地质条件的定制化开采方案,已成为解决复杂气藏“采出难”的关键路径。

02 突破深井极限的技术“硬骨头”

如果说非常规气藏是地质难题,那么深井、超深井的举升则是物理极限的挑战。随着中国石油勘探向万米深地迈进,井筒内的温度、压力环境呈指数级恶化,传统开采手段往往失效。

在此背景下,全球首创的多级气举阀连续油管气举技术具有标志性意义。数据显示,该技术已在5口井成功应用,最大产液量达每日470立方米。从行业视角看,这一技术的突破点在于解决了深井排采的连续性与稳定性难题。连续油管气举不仅填补了国内技术空白,更重要的是为深层油气资源的商业化开发提供了可行的技术参考。这并非单纯的产量增加,而是意味着在极端工况下,中国油气企业具备了自主可控的“深地”开采能力,降低了对国外高端油服技术的依赖,为国家能源安全在深层领域的布局提供了技术底气。

03 数字化赋能与存量资产的“再造血”

在增量开发难度加大的同时,如何盘活海量的低效老井存量,是全球油气田面临的共同课题。吐哈气举技术的另一大看点在于其数字化与国际化的结合。

针对低产低压油气井,智能间歇气举技术通过“间歇”二字,实现了对地层能量的极致利用。在哈萨克斯坦的应用案例中,该技术累计增油3.3万吨的同时,节约注气量6.2亿立方米。这一数据揭示了气举技术的双重价值:增产与节能。与此同时,国内首个气举智能化管理平台的搭建,以及在青海油田500多口气举井实现的工况自动判断与智能调控,标志着油气开采正从“经验驱动”向“数据驱动”转型。这种数字化转型不仅仅是安装几个传感器,而是通过算法实现注气量的远程精准调控,大幅降低了人工成本与能耗,为“老井”赋予了新的造血能力,也为中国技术输出“一带一路”提供了具有竞争力的“吐哈样本”。

综上所述,吐哈油田气举技术的系列突破,实则是中国油气工业在资源劣质化背景下的一次技术突围。从非常规气藏的精准适配,到深井极限的物理突破,再到数字化平台的智能管控,这一系列技术动作证明:未来的能源竞争,不再单纯是资源储量的比拼,更是资源提取效率与技术成本控制的较量。气举技术作为开启油气增产的“密钥”,其深层意义在于为中国乃至全球的老油田稳产和新气藏开发,提供了一套可复制、可推广的高效解题思路。