OK,今儿来谈谈皮特的F1。

《F1:狂飙飞车》就跟里面的赛车一样,堪称一部精密的机器。

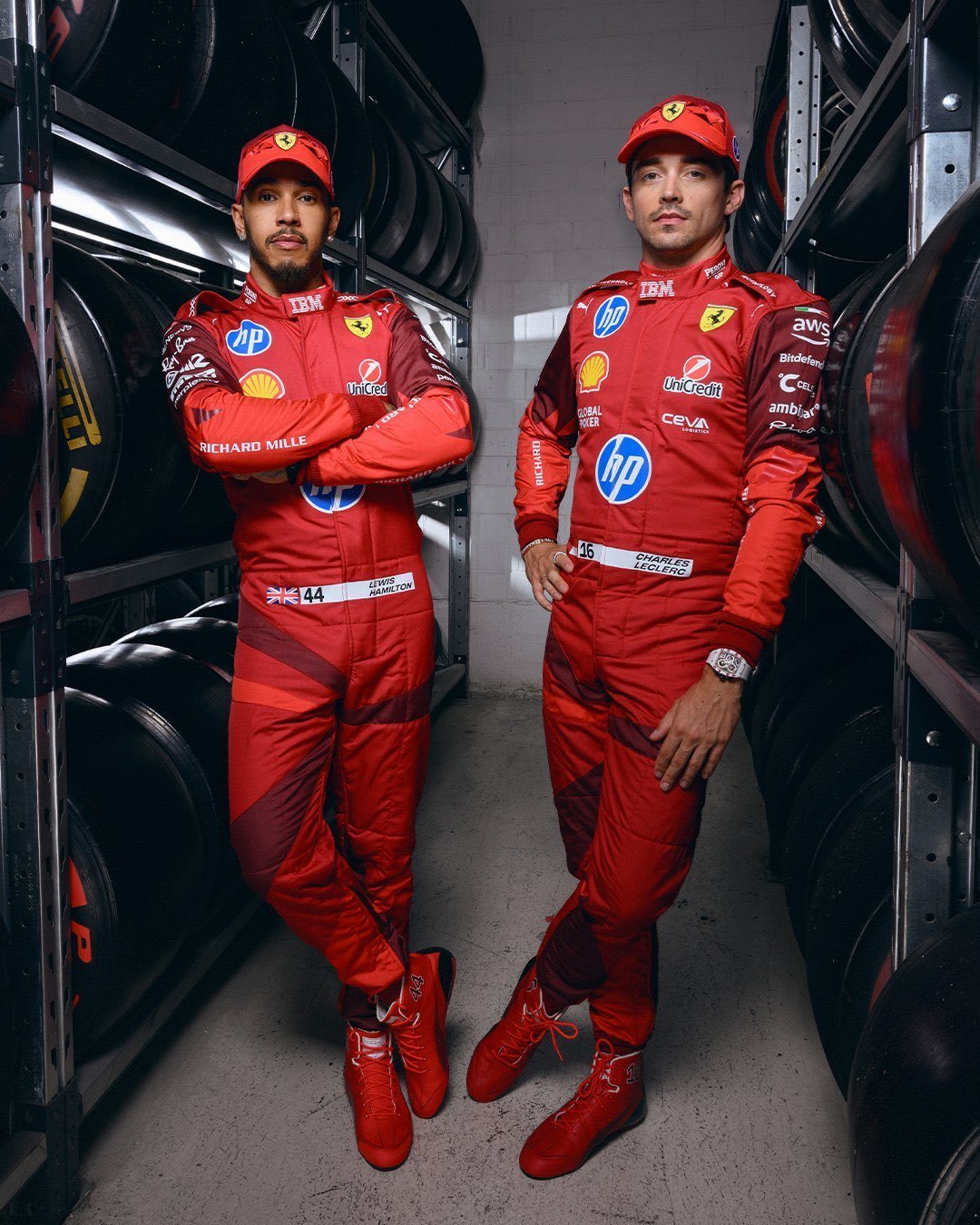

其每一个零件,从导演约瑟夫·科辛斯基对实景拍摄近乎偏执的追求,到布拉德·皮特那张被岁月精心雕琢过的脸,再到汉斯·季默用音符构建的物理声浪,都严丝合缝地组装在一起。

这台机器的目标明确且单一,就是要将观众牢牢按在座椅上,体验一场长达两个多小时的肾上腺素狂欢。

从这个层面来看,电影无疑是成功的。

我们的确感受到了赛车座舱的剧烈震动,听见了轮胎撕裂空气的尖啸,也看见了赛道在眼前化为流光线条。

然而,当引擎冷却,影院灯光亮起,一个事实得以浮现。

在这场极致的、几乎是暴力般的感官盛宴之后,留下的东西并不多。

01.

《F1:狂飙飞车》是由钢铁与力量铸成的,是对数字时代虚拟感的一次高傲反叛。

约瑟夫·科辛斯基延续了他在《壮志凌云:独行侠》中建立的美学体系,将真实奉为圭臬。

在如今这个数字化主宰的时代,他选择了一条最艰难、最昂贵的道路。

一方面,他没有躲在舒适的摄影棚里,而是把整个剧组、演员、设备,直接搬到了真实F1赛场。

另一方面,虚构了APXGP车队。好家伙,在现实的比赛周末,拥有自己的维修站,像一个闯入万神殿的老六,被夹在梅赛德斯和法拉利这些真正的巨人之间。

这种不计成本的真实感,渗透到画面的每一个角落,成为一种无声的宣言。

我们所看到的不再是电脑生成的虚拟光影,而是真实赛道上数万名观众的集体呼吸,是其他车队技师在维修区里真实而忙碌的身影。

这种对真实的执念,本质上是一种哲学选择,挑战了当代电影观众被数字化惯坏了的视觉神经,试图重新唤醒一种对真实物理存在的敬畏。

为了让观众能够坐进驾驶舱,主创们将真正的F2赛车改装成摄影平台,在狭小的空间里装满了微型摄影机。

镜头捕捉到的不再是安全的旁观者视角,而是车手的第一人称视线。

方向盘上每一次对抗,后视镜里对手幽灵般的逼近,过弯时身体承受的巨大重力,都通过画面和音效直接传递给我们,形成一种生理层面的共鸣。

可以说,是一种剥夺了安全感的观看体验,因为你不是在银幕上看比赛,你就在比赛之中。

然后呢,寂寞大神的配乐进一步强化了这种物理体验。

在这部电影里,他几乎放弃了传统意义上用旋律推动叙事的功能,转而成为环境的延伸,一种声学的建筑。

他将引擎的特定频率转化为影院座椅下的低音脉动,让观众的身体与赛车的底盘同频共振。

轮胎的摩擦声、变速箱的换挡声、空气被撕裂的声音,这些被放大到极致,与他标志性的、宏大的非片中声配乐交织在一起,创造出一种既真实又超现实的听觉景观,也证明了好莱坞的电影工业能力,在倾尽全力时,依然有能力制造出让世界惊叹的、无可替代的奇观。

电影的胜利,在于它让你忘记了故事。电影的失败,也在于它让你忘记了故事。

这种对技术的极致追求,让电影的赛车场面拥有了纪录片般的质感和IMAX级别的沉浸感。斯帕赛道倾盆大雨中飞溅的水雾,银石赛道高速弯角处的视觉扭曲,拉斯维加斯大道上霓虹灯在头盔面罩上的迷幻倒影,都成为这场速度史诗中令人难忘的注脚。

影片最后那段抽离了所有声音的冲刺,只剩下画面、心跳和呼吸,是导演在炫技的终点处,一次灵光一现的回归。它用极简的表达,带来了巨大的情感冲击。

在这一刻,电影超越了纯粹的娱乐,短暂地触碰到一种关于速度、死亡与存在的禅意。这具由钢铁、碳纤维和声浪构筑的躯体,坚实、有力,在技术层面上无可挑剔。

02.

技术层面上,《F1:狂飙飞车》确实舍得下本打造,可是它承载的灵魂,是一个来自过去的老朋友,熟悉到甚至有些陈腐。

一个英雄迟暮的男人,一个天赋异禀但桀骜不驯的年轻人,一次看似不可能的救赎之旅。

布拉德·皮特的桑尼·海耶斯,就是那种我们在银幕上见过无数次的角色。虽然他依旧很帅,可也难逃被年轻人称为老登的嫌疑。

桑尼曾是赛道上的天才,因一次创伤性的事故跌落神坛,如今带着一身伤痕和未曾磨灭的骄傲,重返他既爱又恨的围场。

他要面对的,不仅是赛道上更年轻、更强大的对手,还有他亲手挑选的、年轻气盛的队友乔舒亚,以及自己内心深处那个拒绝承认失败的自己。

于是,电影情节的每一次转折,几乎都在我们的预料之中,像听了太多遍的《爱在西元前》,跟着节奏你就能哼出歌词。

从最初的冲突、互不信任,到中段的磨合、理解、惺惺相惜,再到最后的牺牲与成全,故事像一张精确设计的工程图纸,引导着角色走向早已注定的终点。

所有文戏的功能,似乎只是为了连接一场又一场的比赛,为下一次引擎的轰鸣提供一个短暂的、功能性的理由。

这就让角色们显得单薄、扁平。

桑尼的狡猾与赛道智慧,更多是通过比赛策略来展现,而非通过复杂的内心挣扎和人物关系来构建。

乔舒亚的成长,也因为篇幅所限而略显仓促,从一个愣头青到一个懂得团队协作的成熟车手的转变,缺乏足够有说服力的铺垫。

至于女性角色,无论是作为技术总监的凯特,还是犯下致命错误的换胎工,她们的功能性远大于其作为独立个体的存在感。

然而,还有更深层的问题,当然这个问题对不同的观众来说,理解上也不同。

影片为了冲突,牺牲了在技术层面辛苦建立的真实感。

一个年近六旬的赛车手重返对体能和反应速度要求极为严苛的F1赛场,这本身就是对这项运动规律的公然无视,是一个美丽的谎言。

作为电影,自然对此进行了浪漫化的处理,将桑尼的回归归因于经验和意志,却选择性地忽略了生理机能的客观衰退。

同样,为了制造悬念而设计的规则漏洞和赛场事故,在真正的F1车迷看来甚至有些荒谬。这种内在的矛盾,让电影的灵魂显得疲惫、陈旧。

它的确身着华丽的新衣,讲述的却是一个古老到蒙尘的故事。

它不敢在叙事上进行任何形式的冒险,而是选择了一条最安全、最商业、最被市场验证过的道路。

可以说是商业上的精明选择,不过,也彻底放弃了让这部电影从一部杰出的娱乐产品,升华为一部经典作品的可能。

03.

电影魅力很足,其中一个原因来自于老帅哥皮特。

他与桑尼形成了一种奇妙而深刻的互文关系。

我们在银幕上看到的,既是一个演员在方法派般地扮演角色,也是一个好莱坞巨星在公开审视自己的人生黄昏。

布拉德·皮特,这位好莱坞的大帅哥,如今年过六十,依然是全球魅力的代名词。但他也无法回避地带着一丝「过气」的危机感,一种渴望在生涯末期重振雄风、证明自己宝刀未老的冲劲。

这与桑尼被时代抛弃后,执意重返赛场的心理状态,何其相似。

皮特几乎不需要过多的言语或夸张的表演,他只是站在那里,桑尼这个人物就成立了。

他脸上混合着年轻时的不羁、中年时的疲惫、老年时的狡黠,以及一丝深藏在眼底的温柔。这种复杂的气质,不是靠演技在一朝一夕间演出来的,而是几十年明星生涯和个人经历沉淀下来的总和。

可以是《搏击俱乐部》泰勒·德顿的叛逆,《十一罗汉》拉丝蒂·莱恩的潇洒,也是《好莱坞往事》克里夫·布斯的从容与落寞。

他就像一个活着的文化符号,代表着那个由男性魅力和个人英雄主义主导的、正在远去的旧好莱坞时代。

在这个角度,布拉德·皮特驾驶的不是F1,而是整个好莱坞的旧梦。

正是这种人戏不分的深度融合,在很大程度上弥补了剧本的苍白。

皮特的明星光环,像一层温暖的柔光滤镜,让这个本可能显得自恋和不切实际的「老男人春梦」故事,变得可以被观众接受,甚至令人信服。

然而,这种强大的个人魅力也是一柄双刃剑。

他无与伦比的气场,让另一位本应是主角的年轻演员相形见绌,使得剧本原本设想的「双雄」线索,在实际的表演层面并未完全实现。

电影最终不可避免地成为了皮特的独角戏,一场为他量身定做的、华丽的个人秀。

他用自己的整个职业生涯作为燃料,为这台高速运转的机器,注入了最后一滴,也是最关键的一滴燃油。

04.

当然,电影历史中,本片并不唯一。

如果将《F1:狂飙飞车》放入赛车电影的广阔谱系中,我们更能够看清它的坐标与价值。

比如,2013年《极速风流》,同样聚焦于F1的黄金时代,讲述了詹姆斯·亨特和尼基·劳达的传奇对决。

《极速风流》的成功,在于它做到了完美的「文武双全」。

赛车场面惊心动魄,但电影更核心的驱动力,是两个性格、哲学乃至生活方式截然相反的男人之间,那种既是对手又是知己的复杂人性对抗。

速度是他们性格的外化,赛道是他们灵魂的战场。电影的重心,始终牢牢地锚定在人的身上。

对此,《F1》则做出了截然不同的选择。

它的重心明确地放在车和赛道上,放在对速度奇观的呈现上。

人物和故事,在很大程度上是为展现赛车的速度、力量与美感服务的。

如果说《极速风流》是一部有着精彩赛车场面的深刻剧情片,那么《F1》就是一部用标准剧情串联起来的赛车奇观纪录片。

它在视听体验的极致性上走得更远,但在人性挖掘的深度和复杂性上,却远远落在了后面。

还有,2019年的《极速车王》。

这部电影同样出色地展现了赛车世界的工业感和技术细节,讲述了福特与法拉利在勒芒赛场上的史诗之战。

《极速车王》的巧妙之处,在于它找到了一个极佳的、具有普遍性的戏剧冲突点:充满激情、不拘一格的工程师和车手,与僵化、唯利是图的官僚体系之间的对抗。

这个关于个人创造力与体制压迫的冲突,为技术和速度赋予了动人的情感内核。

而《F1》中的冲突则相对简单和内化,主要是团队内部的磨合与赛场上的外部竞争,缺乏那种能够引发更广泛社会共鸣的、关于个人与体制的永恒张力。

甚至我们可以追溯到更早,1971年史蒂夫·麦奎因的《勒芒》。

这部电影同样因为剧情薄弱而受到批评,但却因其开创性的实景拍摄和对赛车运动近乎纪录片式的描绘,成为影史邪典。

从这个角度看,《F1》像是《勒芒》精神在半个世纪后的一次技术性复活和商业化包装。

可以说,《F1》在技术和场面上,为21世纪的赛车电影树立了新的、难以逾越的标杆。

它用前所未有的方式,将观众塞进赛车世界。

但在故事和人物的塑造上,它选择了一条回归传统的保守道路,满足于用最经典的好莱坞模式,提供最纯粹的娱乐。既没有像《极速风流》那样成为一部被反复解读的经典,也没有像《极速车王》那样找到强烈的情感共鸣,它最终成为了自己:一场昂贵、炫目、令人难忘,却也稍纵即逝的梦。

随着上线流媒体,估计《F1:狂飙飞车》的评分会逐渐降低。

缺失的张力,老套的故事,更为经典的前辈珠玉在前,即便是帅气的皮特也不好应对。

最后,电影的结尾,桑尼赢得了比赛,实现了自我救赎,然后一个人驾车驶入广袤的沙漠。

他拒绝了荣誉和喧嚣,选择了孤独和自由。

这个结尾,像一个意味深长的隐喻。

《F1:狂飙飞车》赢得了票房和技术上的赞誉,它最终的行驶方向也十分明确。

它并未开启一个全新的电影时代,而是成为了经典叙事在被算法和奇观彻底吞噬前的一次悲壮回光返照。

走出影院,耳边轰鸣的引擎声渐渐消散,那份关于速度的纯粹生理体验,很难转化为更持久的、关于人生、时间与选择的留存。

这部电影最大的价值就是用一种极致的方式,向我们展示了好莱坞工业的巅峰力量,以及这种力量在面对深刻人性时的局限。

最终,方向盘并未交到观众手里,而是牢牢掌握在那个追求商业成功的制片体系之中。

![别说是迈巴赫,你就是开总统的车我都不羡慕[笑着哭][笑着哭][笑着哭]](http://image.uczzd.cn/7692271436285518198.jpg?id=0)