清晨五点的老街,雾气还没散透,阿婆的摊车已支起竹棚。铁皮壶里的热水咕嘟作响,她舀起一勺米浆,轻轻摊在蒸屉上。那层薄如蝉翼的米浆在热气中舒展,渐渐变得通透,最后卷成一截白胖的“猪肠”——这便是猪肠粉最动人的诞生时刻。

猪肠粉的妙,全在“滑”与“润”。选米是头道关卡,陈米碾出的浆缺乏黏性,新米又太过粗糙,唯有存放半年的早稻米,磨出的米浆既有韧性又带清甜。泡米要看天气,冬天泡六小时,夏天缩至三小时,全凭经验掌控。磨浆时得加少许澄面,这是让肠粉透亮的秘密。蒸制更讲究,铁盘要刷薄油防粘,米浆倒上去得快速晃匀,火候大了会起泡,小了则湿黏黏牙。阿婆的手艺是几十年练出的,她总说:“蒸肠粉就像哄孩子,得盯着气口,稍不留神就前功尽弃。”

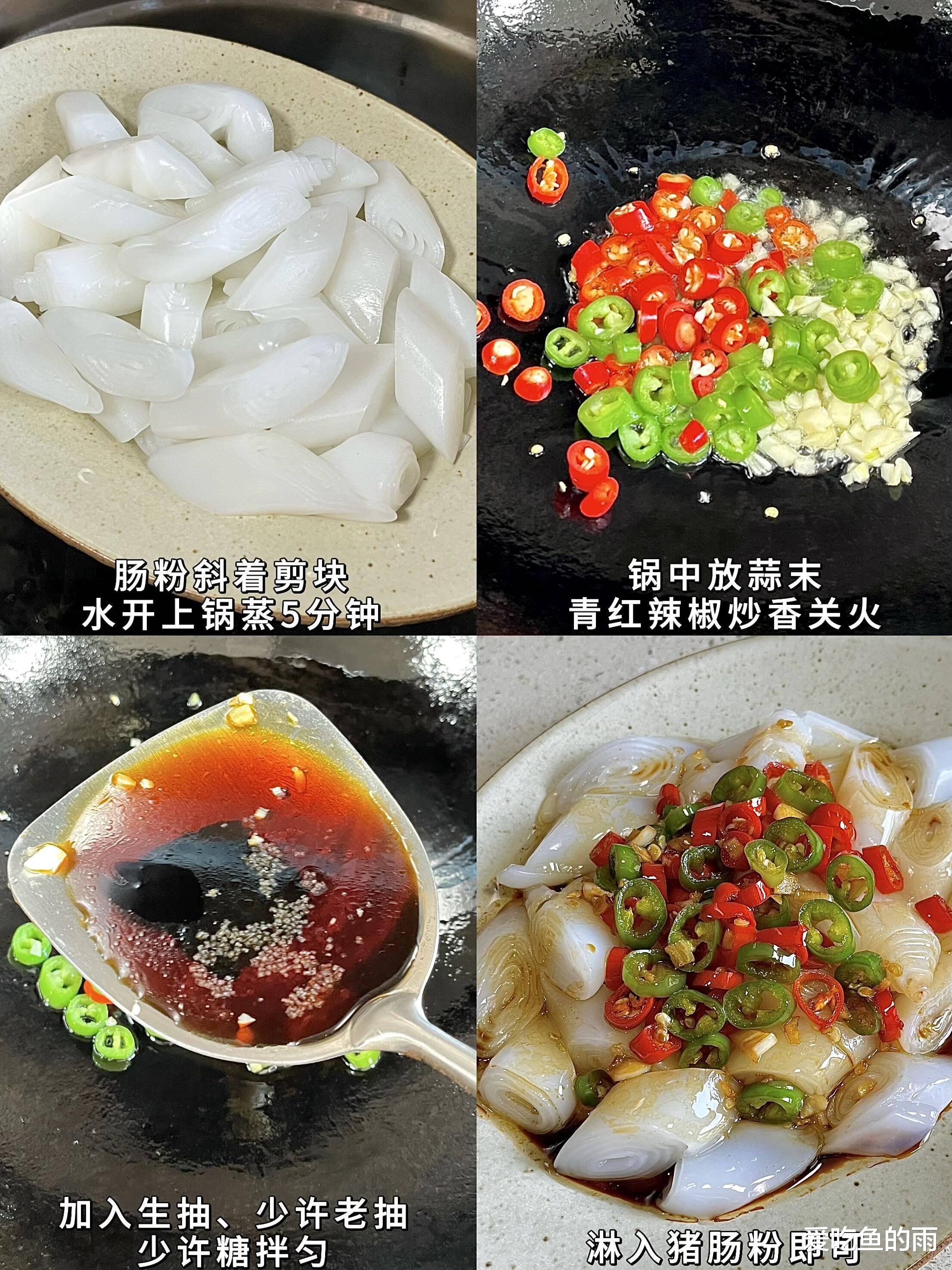

卷粉的工序藏着巧思。用竹片轻轻一挑,米皮便乖乖卷成圆筒,再切成段,像极了刚出锅的猪肠。淋上豉油是点睛之笔,老抽提色,生抽增鲜,冰糖吊出回甘,若有若无的焦糖香在舌尖打转。最后撒一把炸葱碎、芝麻,淋勺蒜蓉油,那香气能钻进三条巷子外的弄堂。

这道街头小食,其实是岭南人务实精神的缩影。它没有满汉全席的奢华,却把最普通的大米玩出百般花样。早茶市上,它常和艇仔粥、虾饺组成“铁三角”;夜宵摊里,又和牛杂、及第粥搭成“深夜套餐”。老广们说,肠粉是“市井气的精致”——几块钱就能买到的快乐,却能让清晨的困倦、深夜的疲惫都在那口滑嫩中消解。

小时候跟着外婆去喝早茶,总爱看师傅拉肠粉。米浆在铁板上画出完美的圆,蒸汽模糊了玻璃,却模糊不了那份期待。如今再吃猪肠粉,咬开的瞬间仿佛能听见老街的喧闹声:阿婆的吆喝声、铁皮壶的咕嘟声、食客的赞叹声,都藏在那层薄如纸的米皮里。它不仅是果腹的食物,更是流动的味觉记忆,把无数个清晨和夜晚,都卷成了同一段温暖的故事。