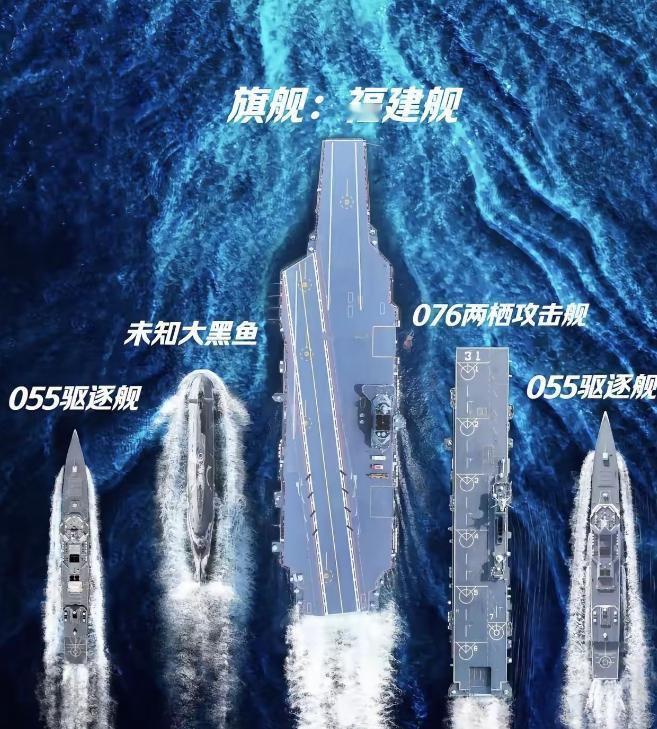

福建舰出现后,拉高了“航母国家”的门槛!以前不论意大利、泰国、日本,都把自己两三万吨的大平板拿出来当航母,那时候咱们没有航母,只能看着它们在台上演,而美国动辄八万吨九万吨的大家伙咱们更是连想都不敢想,像英国伊丽莎白女王号、法国戴高乐号这种轻型航母,当时也被咱们认为是镇国神器。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,感谢您的支持! 过去,航母的标准是相对宽松的。早些年,很多国家的航母都没有现在这么高的吨位和技术含量,它们的航母,虽然能称得上航母,但和今天的标准相比,确实差得远。 比如,泰国的“差克里·纳吕贝特号”航母,满载排水量才1.1万吨,根本称不上是“真正”的航母,只能搭载几架鹞式战机,作战能力非常有限。 再比如,意大利的“加富尔号”航母,排水量也只有2.7万吨,虽然比泰国那艘大,但和今天的航母相比依然很小,功能上也非常简单,主要就是个海上飞行平台。 日本的“出云”级航母也是一个有趣的例子,它本来只是个直升机驱逐舰,但在设计之初就留了改造空间,打算后期改装成“准航母”,能搭载F-35B隐形战机。 这种“借用”技术的做法,在过去的航母发展中并不罕见。那个时候的中国,也只能看着这些国家的航母,心里充满了羡慕和憧憬。 当时的航母标准,似乎并没有那么严格。只要能搭载战机,能够进行一些基本的起降操作,基本上就可以算是航母了。 可是,这种情况在福建舰亮相之后就彻底改变了。 福建舰的问世,几乎是一夜之间打破了过去的航母认知。福建舰满载排水量达到8万吨,不仅在吨位上碾压了大多数国家的航母,而且它采用了世界上最先进的电磁弹射技术。 电磁弹射的意义重大,不仅提高了舰载机起降的效率,还能让舰载机以更好的状态执行任务,这直接提升了作战能力。 在此之前,中国的航母如辽宁舰和山东舰,虽然有了滑跃起飞的能力,但在战机的起降效率、作战半径、载弹量等方面,始终受制于滑跃起飞的限制。 而福建舰的电磁弹射系统,彻底改变了这一点,它能让歼-15T、歼-35等战机以满载状态起飞,甚至连空警-600这样的预警机也能顺利起飞。 这种技术上的突破,不仅提升了福建舰的战力,还让它具备了更强的作战持续能力。 六万吨的门槛,实际上代表的不仅仅是航母的排水量,背后涉及到的技术要求远比我们想象的复杂。 航母建造涉及到一整套技术体系,包括舰体设计、动力系统、弹射系统、舰载机系统等。而这些技术,每一项都需要国家拥有强大的工业基础和技术积累。 比如,航母的舰体材料要求极为严格。为了能承受舰载机的起降冲击,航母的钢材必须具备抗腐蚀、高强度、耐高温等多重特性,这样的材料只有少数几个国家能够生产。 福建舰就采用了这种特种钢材,这也是它能够支持电磁弹射、并且长期保持稳定性能的重要原因之一。 再比如,动力系统。福建舰采用的是常规动力系统,它不仅能提供高速航行的能力,还能支持电磁弹射所需的巨大电力。 这种技术的难度非常高,甚至比核动力还要复杂。以美国的“福特”级航母为例,它的核动力系统就耗费了30多年的时间才搞定。而福建舰却能够在常规动力下实现这些技术的突破,可见其背后的技术实力。 福建舰不仅仅是中国海军的新力量,它的出现更是中国航母建设实力的体现。以前很多国家靠进口技术、依赖其他国家的帮助,才勉强拥有了一艘“航母”。 比如,法国的“戴高乐”号航母,虽然使用的是核动力,但它的弹射器和舰载机都依赖美国技术。意大利的“加富尔号”航母,虽然有一些自研技术,但也离真正的“自主航母”差得很远。 而福建舰的不同之处在于,它从头到尾几乎全部是自主研发的。从特种钢材到电磁弹射,从舰载机到舰载系统,福建舰的每一个技术环节几乎都在中国的自主研发体系内完成。 这意味着,中国不仅仅能够建造大型航母,而且已经掌握了航母建造的核心技术和自主创新能力。 更重要的是,福建舰的出现不仅让中国的海军更强大,也向世界展示了中国在高科技领域的崛起。以前,航母这个符号是美国、英国等大国的专属,而如今,中国也可以自信地站在这个舞台上,成为世界航母强国之一。