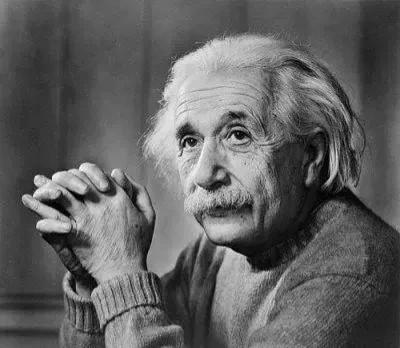

1952年,爱因斯坦邀请杨振宁到自己的研究所,两人进行了90分钟的促膝长谈。杨振宁后来回忆说:“这90分钟充满了遗憾,我没有得到什么智慧。”为什么? 1922年出生的杨振宁,以卓越的学术成就闻名于世,其贡献被誉为可与爱因斯坦比肩。他一生经历了科学的辉煌与生活的波折,始终心系祖国。 杨振宁的求学之路,始于清华大学。他进入清华大学物理系,展现出非凡的科学才华。抗日战争爆发后,他随西南联合大学辗转求学,后赴美国留学,进入芝加哥大学攻读博士学位。在恩师费米的指导下,他深入研究粒子物理与量子场论,开启了辉煌的科学探索。 1952年的一个午后。彼时年仅30岁的杨振宁,刚刚与同为华人的李政道合作发表了一篇关于粒子物理的重要论文,在国际物理学界崭露头角。就在这一年,传奇物理学大师爱因斯坦专门邀请这位年轻有为的后辈到他的研究所,促膝长谈。 已届古稀之年的爱因斯坦,是杨振宁从小就仰慕的偶像。这位开创了相对论、掀起量子革命的科学巨匠,几乎是所有年轻物理学者心目中不可逾越的高山。所以,当面对爱因斯坦时,处于事业上升期的杨振宁免不了紧张。他细心地聆听前辈的每一句话,却也难掩内心的激动与不安。 整整90分钟,两代伟大物理学家围绕着学术和人生问题展开了深入交流。年长的爱因斯坦或许看到了年轻人眼中的朝气与渴望,不吝赐教,曾讲述了不少他对物理学发展的真知灼见。但由于语言的隔阂,同时可能也和杨振宁的紧张心情有关,这场跨越时空的对话,在杨振宁的记忆中留下了些许遗憾。 多年以后,已成为物理学界泰斗的杨振宁回忆起这段经历,曾半开玩笑地说:"我讲不清楚爱因斯坦到底说了什么,出来后别人问起,我也说不明白,可惜没能从这次谈话中得到什么智慧。"旁人听了,还以为杨老先生是在自谦,殊不知他当年确实因为紧张,而错失了与偶像更多切磋请教的良机。 尽管如此,这次与爱因斯坦的近距离接触,对年轻的杨振宁而言仍是一次弥足珍贵的经历。这位日后被誉为"物理学绝代双骄"的华人科学家,在爱因斯坦等大师的引领下,走上了探索自然奥秘的不归路,并最终以令世人瞩目的科研成就,在物理学的殿堂中留下了浓墨重彩的一笔。 遗憾的是,在与杨振宁促膝长谈后的第三年,也就是1955年,爱因斯坦与世长辞。这位开创了现代物理学新纪元的巨人,永远离开了他耕耘一生的科学沃土。而年轻的杨振宁,也失去了与偶像再次碰撞交流的可能。回首两人仅有的一次深入对话,杨振宁感慨万千。他本可以从这位智慧的长者那里汲取更多营养,但人生难免有些错过和遗憾。 然而,天才不会被时间和遗憾所束缚。在与爱因斯坦会面的几年后,杨振宁迎来了他科研生涯的高光时刻。1956年,他与好友李政道再次合作,在《物理评论》杂志上发表了一篇名为《弱相互作用中宇称不守恒》的论文。这篇文章犹如一声惊雷,在物理学界引发了一场革命性的思想风暴。 这一突破颠覆了长期以来的科学认知,并因此获得1957年诺贝尔物理学奖。此后,他的研究拓展到规范场理论、统计力学和高温超导等领域,为现代物理学奠定了重要基础。2000年,英国权威科学杂志《自然》将他列为千年历史上最伟大的物理学家之一。 尽管取得了举世瞩目的成就,杨振宁与父亲杨武之之间,却因是否回国的问题产生了难解的分歧。20世纪50年代,杨武之三次劝杨振宁回国,但因国际局势紧张和个人顾虑,杨振宁未能如愿。他的犹豫,令杨武之深感失望,父子关系因而疏远。1973年杨武之去世,杨振宁在葬礼上沉痛反思这一遗憾,坦言父亲至死未能原谅自己。 1971年,中美关系逐渐缓和,杨振宁终于得以回国访问。他受到了周恩来总理的热情接待,并在1973年拜见了毛泽东主席。与毛主席的交谈让杨振宁感受到祖国领导人的深厚学养与真诚期待,这一经历对他的思想产生了深远影响。 杨振宁的科学成就离不开对知识的执着探索。他的规范场理论在粒子物理领域具有开创性意义,而他在统计力学和高温超导领域的研究,也为应用科学提供了新的方向。他不仅仅是一位学术研究者,更是一位教育推动者。2000年,他放弃美国国籍,成为中国科学院院士,将自己融入到祖国的学术发展中。 杨振宁为中国科学教育做出了卓越贡献。他将100万年薪捐赠给清华大学研究院,用于支持学术研究。他还多方筹措资金,引进国际顶尖学者,例如说服计算机科学权威姚期智加入清华。他的努力,为中国科技事业注入了强大活力。 晚年的选择与情怀 晚年的杨振宁选择定居清华园,将自己的学术遗产和人生归于故土。他不仅是物理学的巨匠,更是一位以实际行动体现爱国精神的科学家。他的生活朴素而低调,却为年轻一代树立了追求知识、服务国家的榜样。 杨振宁曾说,科学研究是无限的探索,而科学家的责任,不仅在于发现真理,更在于用知识为社会和人类谋福利。他的一生,正是这一理念的真实写照。科学界的成就与爱国情怀交织,使他的故事成为无数后人敬仰的传奇。