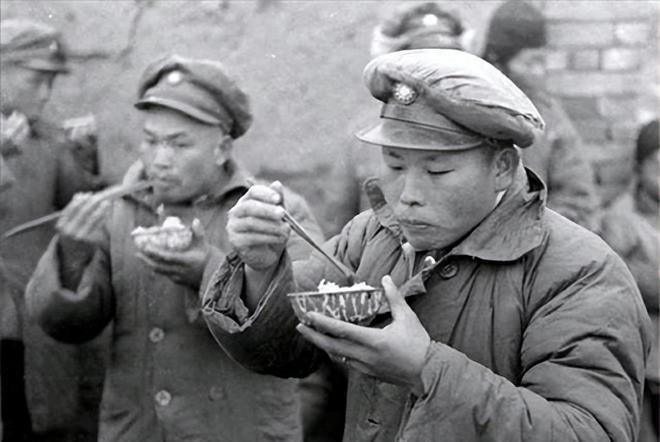

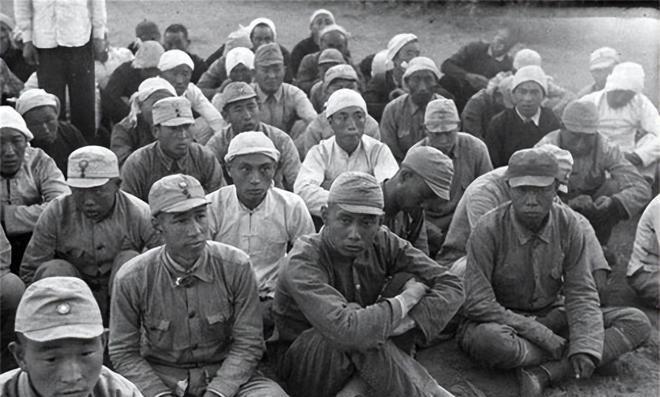

1948年,一国民党士兵饿的受不了,跑到了解放军阵地,背了一袋子馒头回来。战友们看到后两眼发光:哪弄的?他说:跟解放军借的! 1945年8月15日,日本天皇签署无条件投降书的消息传来,标志着中国抗日战争的胜利。各地的欢呼声响彻云霄,人民对未来充满了期望。虽然战争结束了,胜利的喜悦瞬间弥漫整个国家,但理想中的幸福生活并未如预期到来。在抗日战争期间,为了共同抵御外敌,我党与国民党暂时放下了长期存在的矛盾,携手合作。 然而,随着日军的败退,表面上的合作并未消除两者之间的深层矛盾,暗地里双方的关系依然紧张。毛主席深知人民的安定生活需要一个和平的环境,出于对人民的责任,他决定亲赴重庆,与国民党达成协议。经过艰难的谈判,双十协定终于签订,这一举措让我党感到一丝松口气,认为两党之间的争端终于结束,和平的曙光即将到来。 然而,现实很快给了我党一个沉重的打击。双十协定仅仅是国民党的一纸空文,国民党政府并未真正放下敌意,反而在背后筹谋新的军事行动。1946年6月,国民党单方面撕毁协议,发动了进攻。面对敌人的挑衅,我党的和平愿望破灭,尽管不愿再卷入战斗,但为了保护人民的安定生活,解放战争依然不可避免地爆发了。 在解放战争过程中,我军面临的最大挑战之一就是战俘问题。每一次的胜利,都伴随着大量战俘的产生。在解放战争期间,解放军采取了“即俘即补”的方针,即通过宽松的政策,鼓励战俘加入自己的队伍。在战争初期,解放军的兵力不到一百万人,而到了战争的后期,这一数字已增加至四百万人。 1948年11月,淮海战役如火如荼地进行着。在华东战场上,中国人民解放军与国民党军队展开了一场决定性的较量。战事胶着,双方伤亡都很大。 在前线阵地上,解放军某部正在战斗的间隙休整。夜幕降临,寒风萧瑟,战士们围坐在一起,啃着硬邦邦的干粮,脸上写满了疲惫。突然,哨兵发现前方有动静,定睛一看,竟是一个身披白布的人影正朝阵地摇摇晃晃地走来。 战士们迅速端起了枪,严阵以待。那人影越走越近,众人才看清楚,来的竟是一个国民党士兵!只见他满脸菜色,身形瘦削,步履蹒跚,显然已经饿得不行了。 那士兵来到阵地前,扑通一声跪在地上,颤巍巍地说:"我是来投诚的!前面的解放军同志们不要开枪,给口饭吃吧,我真的饿坏了。" 战士们面面相觑,一时不知如何是好。这时,连长走了过来,冲那士兵招了招手,说:"别怕,我们解放军欢迎你。快起来吧,跟我到帐篷里,给你弄点吃的。" 炊事班长找来一个大布袋,装了足足四五十个馒头,当郭占山带着一袋馒头回到自己阵地时,战友们简直不敢相信自己的眼睛。有人问他:"排长,你哪弄来这么多吃的?"郭占山如实相告,并劝说大家都去投诚。 起初有人将信将疑,毕竟多年的战争让人对对方充满了敌意。但几个和郭占山关系好的战士很快被说服了。到第二天,郭占山的这些战友也陆续来到解放军营地投诚。解放军热情地欢迎了他们,拿出粮食接济这些饥肠辘辘的士兵。 新中国成立之初,毛泽东在一次会议中对淮海战役的胜利作出了一番形象的总结。他对陈毅和刘伯承说,淮海战役的胜利像是一锅夹生饭,虽然还没有完全煮熟,却被你们硬生生地一口口吃下去了。 在淮海战役的第二阶段,粮食供应成为了粟裕面临的一个重大难题。这不仅关乎战役的胜负,也关系到整个战场的战略实施。华东野战军、中原野战军以及地方部队和支前民工等,云集在豫皖苏的第三分区,人数多达134万,战场上不断增加的战俘更是让粮食问题变得愈加复杂。战线西移,部队频繁调动,而各个根据地之间缺乏统一的协调机制,这使得粮食供应的困难前所未有。早在1948年11月,中央军委便明确提出,解决粮食问题是战略方针的重要一环。粟裕敏锐地意识到这个问题的严重性,并开始着手解决。 1948年12月15日,粟裕向邓子恢、李达等领导发电报,建议召开一次四个解放区的联合支前会议,统筹解决粮食及其他后勤保障问题。为了确保粮食供应的顺利进行,粟裕提出了五个统一:斤两统一、粮票统一、粮食折合率统一、粮弹运输力统一调配、各新区供粮政策统一。 粟裕有一句名言:“依靠人民群众,不是一句美丽动听的口号,而是战略思想。”他深知,战争的胜利离不开人民群众的支持。从1934年7月,他参与组建红军抗日先遣队以来,粟裕便始终强调与人民群众的紧密联系。无论是战斗中的支持,还是日常生活的保障,都离不开广大人民群众的帮助。在淮海战役中,安徽等地的人民为解放军提供了巨大的支援。 陈毅曾感慨地说:“淮海战役的胜利,是人民群众用小车推出来的。”在解放区,群众提出了“前方要什么,我们就支援什么”、“解放军打到哪里,我们就支援到哪里”的口号,许多动人的事迹在这片土地上发生。父子同上战场,妻子送丈夫,青年推迟婚期当民工,成为了无数感人的故事。人民群众的巨大贡献,为解放军最终的胜利提供了坚实的物力和人力保障。