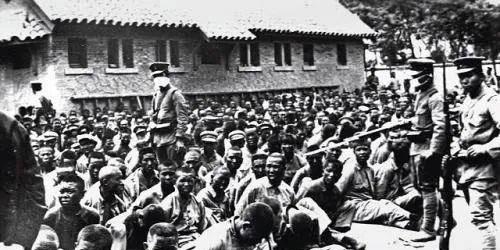

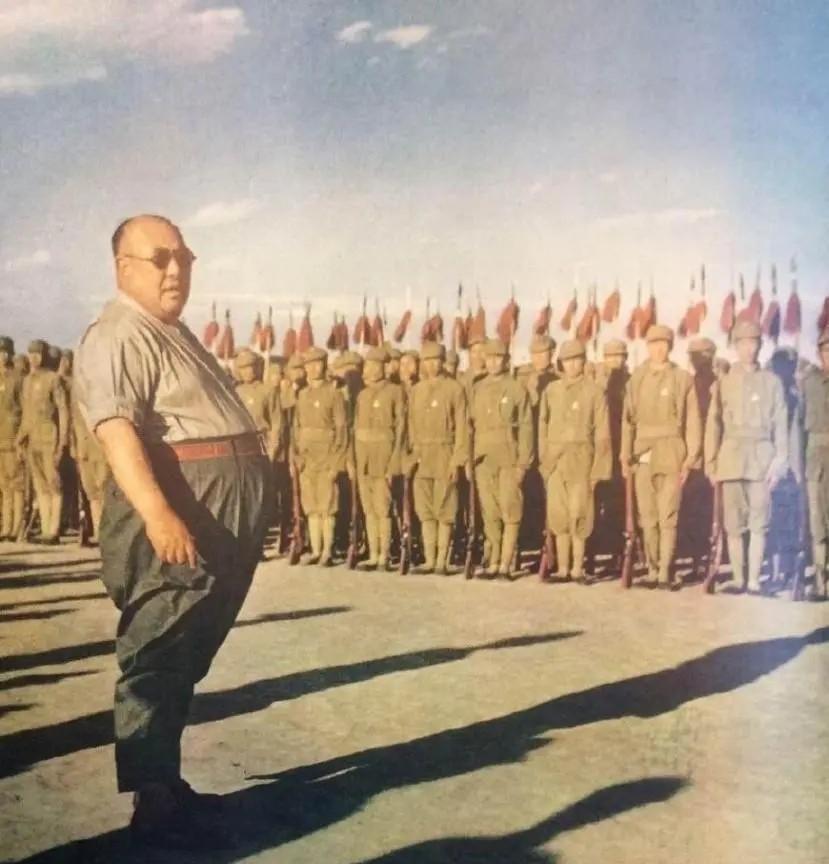

1948年12月1日晚,上海外滩的中国银行里,走出一群神秘挑夫,没人知道,他们肩上扛着的,竟然是蒋介石偷偷运往台湾的黄金。 1948年12月1日的上海,寒风凛冽。华灯初上的外滩,平日熙熙攘攘的街道上空无一人。中国银行大楼的轮廓在夜色中显得格外庄重,却笼罩着一层诡异的气氛。街道的各个路口,都站着荷枪实弹的国民党士兵,他们神情严肃,目光警惕地扫视着周围的一切动静。 这个特殊的夜晚,整个外滩区域都处于戒严状态。临近中国银行的一家英式旅店里,一位不愿被这突如其来的戒严打乱工作节奏的外国记者,正在房间里写作。他就是来自英国的记者乔治·瓦因。百无聊赖之际,他走到窗前,想要欣赏一下上海的夜景。就在这时,银行后院的一个小路上突然出现的景象吸引了他的注意力。 只见一队挑夫正从银行的后门鱼贯而出。在昏暗的灯光下,这些挑夫肩上扛着的箱子显得格外沉重,他们弓着背,脚步缓慢而坚定。这支队伍很长,似乎没有尽头。每个挑夫的身边都有武装人员跟随,整个搬运过程有条不紊地进行着。作为一名经验丰富的国际记者,乔治·瓦因立刻意识到这批神秘货物的不同寻常。 第二天一早,这个重大发现就通过电讯传到了伦敦。原来,这些箱子里装的正是支撑金圆券信用的黄金储备。在此之前,国民政府刚刚实施了一场全面的货币改革,强行收缴民间的黄金外汇,发行新货币金圆券。现在,作为金圆券信用保证的黄金储备却在深夜被秘密运走,这对本就动荡的经济造成了致命打击。 尽管国民党控制的银行立即发布声明,称相关报道失实,但已经无法平息民众的恐慌。这场风波最终以国民党当局宣布停止金圆券兑换告终。而那批神秘的箱子,已经被蒋介石运往了台湾。 蒋介石,作为中国近现代历史中的一位重要人物,其一生充满了复杂的政治斗争和深刻的历史背景。1949年12月,随着中国大陆政权的更替,蒋介石被迫宣布“引退”,并带领大批国民政府人员及财物撤退至台湾。这一决定标志着中国大陆的国民政府彻底告别了历史舞台,同时也揭开了蒋介石与台湾之间的长达数十年的政治斗争序幕。 在台湾,蒋介石的政治生涯并未就此画上句号。1950年3月,尽管他在大陆的政权已宣告崩溃,但蒋介石却在台湾“复职”,再度担任中华民国总统,并继续连任四届,直到他去世。这段时期,他以“三民主义建设台湾”和“反共复国”作为主要政治号召,努力维护着在岛内的统治地位,力图让台湾成为中国未来统一的基石。 蒋介石的复职标志着他对于大陆失去控制后,依然维持强烈的“反共复国”情怀。他深知,仅凭台湾岛的力量无法实现所谓的统一大业,便开始依赖外部势力,尤其是美国。在1952年,他推动了“反共抗俄总动员”,通过这一行动巩固了自己的统治,并进一步与西方,特别是美国,建立了密切的关系。蒋介石的外交策略表现出一种对于国际局势深刻的敏锐感知,并通过签订“日台和约”放弃了日本战争赔款,虽然这一举措在国内引发了一些争议,但蒋介石看中的无疑是稳定台湾政权的经济基础。 1954年,蒋介石与美国签订了《中美共同防御条约》,这一协议不仅是军事层面的合作,更象征着美国对于台湾的支持。蒋介石则以此为依托,企图借助美国的军事力量反攻大陆,宣称以三民主义为基础实现中国的统一。然而,蒋介石对于“两个中国”的坚决反对以及不容忍台湾独立的立场,也让他在岛内外形成了强烈的对比。 在台湾,蒋介石采取了“公地放领”政策,吸引外资并引进先进技术,推动台湾的工业化和现代化。通过发展转口贸易,台湾逐渐成为亚洲重要的经济体之一。这一系列经济改革,也为蒋介石赢得了一定的民众支持,尤其是在台湾的中产阶级和商界。然而,蒋介石对经济的控制也加剧了岛内政治的紧张局势。虽然经济有所发展,但蒋介石依然保持着对政治的绝对控制,进行着强硬的“党政革新”,通过将权力逐步转交给蒋经国,为他的儿子接班铺平道路。这一系列安排虽然顺应了台湾社会的转型需求,但也为蒋家族的长期统治做出了坚实的铺垫。 1955年,蒋介石发动了“孙立人兵变案”,这一事件虽被蒋介石成功平息,却也揭示了岛内军方的不稳定性。蒋介石对于军队的掌控始终未能如他所愿,而这种不安定的因素也常常使得蒋介石的领导地位面临挑战。1957年,蒋介石宣布台湾海峡进入紧急作战状态,并在1958年引发了“金门炮战”。 1975年4月5日,蒋介石因心脏病在台北士林寓所去世,享年87岁。他的去世标志着台湾政坛的一大转折点,也为蒋家族的长期统治画上了句号。蒋介石一生经历了从中国大陆的巅峰到台湾岛上的孤立再到晚年的遗憾。他在台湾的统治,既充满了外力支持的色彩,也伴随着岛内民众的不满与质疑。在政治上,蒋介石始终坚持“反共复国”的理念,尽管这一目标未能实现,但他对于台湾发展的贡献,却在经济和政治上留下了深刻的印记。