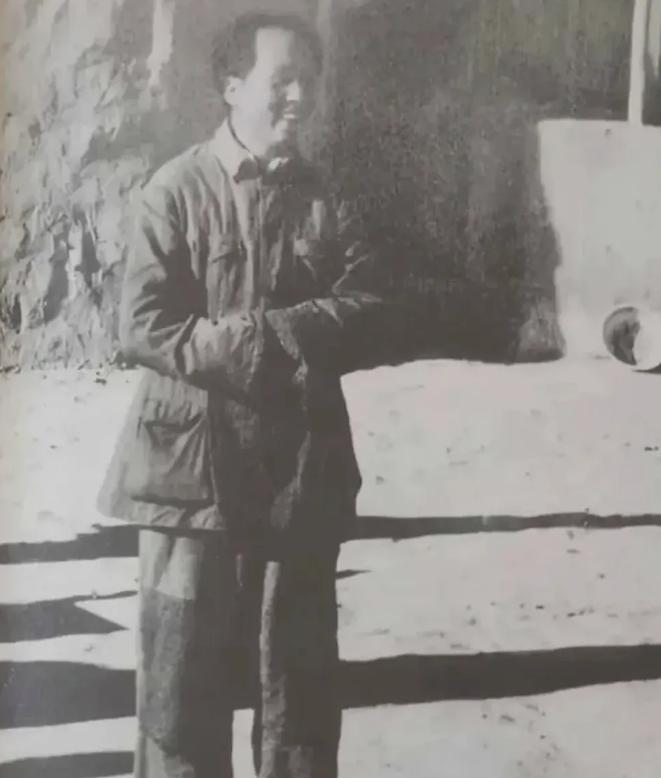

1937年毛主席和中央机关搬到延安,那时候条件异常艰苦,同志们都缺衣少食,毛主席也不例外,这张满身补丁衣服的照片就是那个时期拍摄,看了让人心酸。 历史的长河中,有些画面会永远定格,成为时代的见证。在众多珍贵的历史照片中,有一张黑白照片特别引人注目:照片上的毛主席身着一件满是补丁的旧棉衣,衣服上大大小小的补丁清晰可见,裤子上更是醒目地镶着两块与原布料颜色不同的补丁。这张照片拍摄于1937年,正是中共中央机关刚迁至延安的时期。 1937年,中共中央机关迁至延安。这座位于陕北高原的古城,见证了中国革命最艰苦的岁月。当时的延安,自然条件恶劣,物资极度匮乏。这张照片真实记录了那个特殊年代的艰苦条件:毛主席和其他同志一样,都只能穿着补丁叠补丁的衣服。 仔细观察照片中的细节,更能感受到当时生活条件的艰苦。寒冷的北方冬季,由于缺乏足够的御寒衣物,照片中的毛主席将双手缩进袖筒里取暖,身体也不自觉地微微蜷缩。这种姿势生动地反映出当时延安的严寒天气和物资的匮乏程度。 然而,最令人感动的是,即便在如此艰难的条件下,照片中的毛主席仍然面带微笑。这份笑容不是刻意摆拍的姿态,而是发自内心的乐观和坚定。正是这种积极乐观的精神,支撑着革命队伍度过了最艰难的岁月。 1937年,随着中日战争的全面爆发,中国的政治局势进入了极为复杂和紧张的阶段。面对严峻的战争形势,毛泽东在延安主持的各项会议上,逐渐为中国革命的未来指明了方向。特别是在1937年11月12日,毛泽东在延安党的活动分子会议上作了关于《上海太原失陷以后抗日战争的形势和任务》的报告,为抗日战争的战略方针提供了深刻的理论指导。 上海和太原相继失陷,标志着抗日战争的局势更加复杂与严峻。毛泽东在报告中深入分析了日本侵略者的基本战略,同时也清醒地认识到中国的力量对比及其战略环境的现实。毛泽东提出,面对日军的强大压力,中国不能轻易采取直接正面对抗,而应采取更加灵活的游击战术,通过分散敌人的力量,逐步积累抗战的胜利条件。与此同时,毛泽东坚定地重申了中国共产党在抗日战争中的领导地位,并且明确提出了加强统一战线的必要性。他批判了王明等人提出的“一切经过统一战线”的右倾投降主义观点,认为这种做法不仅会削弱共产党的独立性,还可能使抗战力量的集中受到影响。毛泽东强调,统一战线的核心是中国共产党要保持自身的领导地位,不能放弃党在各个领域的引领作用,这为后来的中共党内的战略分歧提供了理论基础。 到1938年春,毛泽东已经根据战局变化作出了更为具体的战略决策。考虑到华北山区的游击战斗已取得一定进展,毛泽东提出了将八路军从华北山区调往平原地区的战略决策。这一决策的核心思想是,游击战争不仅要依赖山地的隐蔽性与适应性,也要根据敌人的行动模式灵活调整战场。在这一决策的支持下,八路军开始更加主动地进入敌后,深入敌占区开展游击战,调动日军的防守力量,为正面战场的主力军创造了有利条件。 同年5月,毛泽东在《抗日游击战争的战略问题》一文中进一步阐述了游击战术的理论基础,并提出抗日战争将是一场持久战。毛泽东坚决反对速战速决的乐观主义观点,批判了那些以短期内解决战争为目标的主张。他指出,中日两国的基本国情和战争的特点决定了这场战争不会很快结束,敌强我弱的战略对比要求中国必须制定长期的抗战方针。毛泽东的战略眼光为中国的抗日战争提供了极为重要的战略指南,使得中共党内及广大民众对战争充满了坚定的信心。 5月26日,毛泽东在延安抗日战争研究会作《论持久战》的讲演,这篇讲演为中共的抗日战争理论体系奠定了基础。毛泽东通过全面的分析,批判了“速胜论”和“亡国论”,他认为中国有着广阔的国土、丰沃的资源以及强大的人民力量,这些都为中国赢得战争提供了充足的条件。与此同时,他还强调,战斗不应局限于前线的军队,而应当广泛动员全国各阶层参与到抗战当中,特别是利用民众的力量来进行持久战。 毛泽东的这一系列理论与决策,尤其是在1939年初发表的讲话和著作中,集中体现了他对中国革命战争的深刻理解。他在1939年2月2日的党政军生产动员大会上提出,要依靠自力更生,克服经济困难,体现了他对战争环境中物资匮乏的深刻认识。毛泽东不仅注重军事战略的部署,也在政治、经济、文化等多个方面提出了解决方案,显示了他全局观念的成熟。 通过这些一系列决策、讲演和政治行动,毛泽东不仅在军事战略上取得了重要突破,更在政治、经济、文化等方面,为中国抗日战争的胜利提供了坚强的理论和实践支撑。这一阶段的工作,不仅展示了毛泽东的战略眼光,也为中国革命的最终胜利打下了坚实的基础。