华为刚刚发布了一款新表,名字叫擎云 H7556。

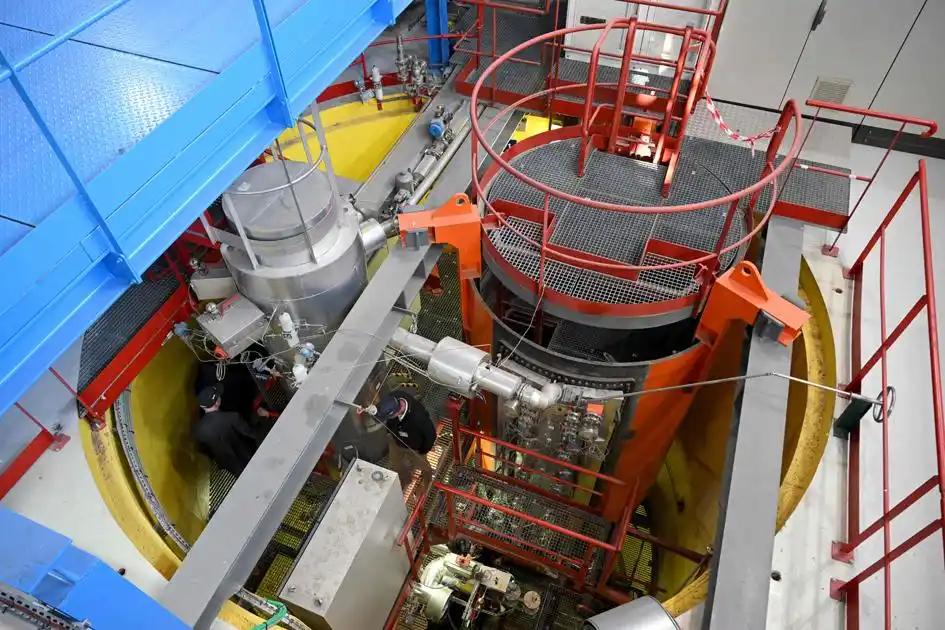

这不是普通消费者在商场里随手能买到的那种智能手表,而是专门面向企业、工厂、矿山、医院这些场景的商用设备。

它有两个核心亮点:一个是“智感窗”健康监测技术,另一个是支持 eSIM 独立通信功能。

乍一听,这好像又是一堆技术名词堆砌出来的宣传稿。

但如果你仔细拆开来看,会发现这款手表其实是在解决一个非常现实的问题:

在高强度、高风险的工作环境中,如何让员工更安全、更高效地完成任务,同时还能及时掌握自己的身体状态。

我们先说说“智感窗”到底是什么。

过去,智能手表测心率、血氧,基本都是靠“被动监测”:你戴着它,它就一直在后台偷偷测。

但问题来了:如果你在开会、走路、搬东西,手一直在动,数据就容易不准。

尤其在一些对健康数据要求较高的行业,比如能源、医疗、金融,误差哪怕只有几个百分点,也可能影响判断。

华为这次的“智感窗”,核心思路很简单:

与其让手表一直猜你是不是静止了,不如让你自己主动告诉它“我现在要测了”。

具体操作就是用指尖轻轻按一下手表侧面的特定区域,设备就会立刻启动高精度传感器,采集心电(ECG)、血氧、心率变异性(HRV)等17项指标,10秒内出一份健康报告。

这个设计听起来不复杂,但背后其实做了不少功夫。

比如,它加了一个高精度压感传感器,能判断你按的压力是不是合适。

如果太轻,信号采集不到;太重,又会影响血流。

系统会通过表盘界面实时引导你调整力度,确保每次测量都在最佳状态下进行。

据华为透露,这种主动触发模式下,血氧检测的误差率比传统被动模式降低了62%。

这不是为了炫技,而是为了解决真实场景中的痛点。

比如一个煤矿工人在井下连续作业几个小时,身体可能已经出现疲劳甚至早期不适,但自己未必察觉。

如果他能在交接班间隙花10秒钟测一下,系统发现心率异常或压力指数过高,就能及时提醒他休息,甚至自动上报给安全管理人员。

这比等出事了再处理,要靠谱得多。

再说 eSIM。

很多人可能听说过这个词,但不太清楚它到底有什么用。

简单来说,eSIM 就是把 SIM 卡直接“焊”在手表里,不用插实体卡,也能独立打电话、发短信、联网。

华为这款手表支持两种模式:

一种是“一号双终端”,也就是手表和手机共用一个号码,来电时两个设备都能响;

另一种是“独立号码”,给手表单独开一个号,完全脱离手机也能用。

对普通用户来说,这可能只是方便跑步时不带手机。

但对商务人士或一线作业人员来说,意义完全不同。

比如一个物流调度员在仓库里来回走动,手机放在办公室充电,但客户突然打来电话要改配送地址,这时候手表就能直接接听,不用跑回去拿手机。

再比如电力巡检员在变电站作业,按规定不能带手机进入某些区域,但手表可以留在手腕上,一旦有紧急调度,依然能收到通知。

更重要的是,eSIM 在信号复杂的环境下,比如地下矿井、隧道、大型厂房表现更稳定。

因为手表和手机用的是同一套通信协议,但体积小、天线设计更聚焦,反而在某些场景下比手机更容易“抓住”微弱信号。

很多人可能会问:这些功能听起来不错,但真的有人买吗?毕

竟现在消费级智能手表已经卷到几百块钱就能买到,华为这款明显定位高端,价格估计不便宜。

这里就要说到商用市场的逻辑和消费市场的区别了。

消费级产品拼的是销量、外观、续航、运动模式数量;

而商用产品拼的是“能不能解决问题”。

企业采购设备,不是看它酷不酷,而是看它能不能降低风险、提升效率、减少事故。

举个例子。

一家大型制造企业有上千名一线工人,每年因为疲劳作业、突发疾病导致的工伤或停工损失可能高达数百万。

如果给关键岗位配一批能实时监测健康状态、支持独立通信的手表,哪怕每块表贵一两千块,只要能提前预警几次重大风险,这笔投资就值了。

华为显然很清楚这一点。

所以擎云 H7556 的设计非常“克制”:

没有花里胡哨的表盘动画,没有几十种用不上的运动模式,UI 界面简洁、操作高效,所有功能都围绕“健康+通信+效率”三个核心展开。

它甚至开放了企业 API 接口,允许接入公司的 OA 系统、健康管理系统,把个人数据和组织管理打通。

这种思路,其实和 ThinkPad、戴尔 Latitude 这些商用笔记本很像:

它们可能不是最好看的,但稳定、安全、可管理,企业愿意为这种“确定性”买单。

值得一提的是,这款手表还搭载了升级版的“腕上小艺”语音助手。

它背后有 DeepSeek 大模型支持,不仅能听懂“打电话给张经理”这种简单指令,还能理解更复杂的上下文。

比如你说“我最近睡眠不好,今天下午还有三个会,怎么办?”

它可能会建议你中午小憩15分钟,或者调整会议顺序,把高强度的放在精力最好的时段。

这种能力在移动办公场景中特别实用。

开会时不方便掏手机,抬手说一句“记下这个要点:

Q4预算要增加10%”,手表就能自动记录并同步到笔记应用。

出差途中想查航班状态,不用解锁手机,直接问小艺就行。

这些看似微小的效率提升,累积起来其实很可观。

当然,任何新技术落地都会面临挑战。

比如 eSIM 的开通,目前仍依赖运营商支持。

虽然中国移动、联通、电信都已开放相关服务,但不同地区、不同套餐的兼容性仍有差异。

用户需要先确认自己的手机号归属地是否在支持列表中,开通流程也比普通 SIM 卡复杂一些。

另外,健康监测数据的隐私和安全也是企业关心的重点。

华为表示,所有健康数据都经过端侧加密,企业管理员只能看到脱敏后的汇总信息 比如“某部门本周平均压力指数偏高”,无法查看具体个人的详细报告,除非员工主动授权。

这种设计既满足了管理需求,也保护了员工隐私。

从更广的视角看,华为推出这款手表,其实反映了整个智能穿戴行业的一个转向:

消费市场增长放缓,厂商开始把目光投向 B 端(企业端)。

过去几年,智能手表在普通用户中的渗透率已经很高,再靠“多一个运动模式”很难打动消费者。

但企业市场几乎还是空白:

尤其是在安全生产、健康管理、远程协作这些领域,真正能落地的解决方案并不多。

华为选择在商用领域首发“智感窗”技术,不是偶然。

它手上有成熟的通信技术、AI 能力、企业服务经验,再加上对行业痛点的理解,自然更容易做出有针对性的产品。

而这款手表的出现,也可能带动整个行业从“功能堆砌”转向“场景深耕”。

最后说点实在的。

如果你是个普通上班族,可能暂时用不上这款表。

但如果你所在的企业正在推进数字化转型,或者你从事的是高风险、高强度的工作,那么这类设备或许很快就会出现在你的手腕上。

它不会让你变成超人,但可能会在某个关键时刻,帮你避开一次风险,或者省下半小时来回找手机的时间。

技术的意义,从来不是炫技,而是让复杂的事情变简单,让危险的事情变安全。

华为擎云 H7556 没有喊什么宏大口号,但它在做的,正是这样一件件具体而微的事。

而这,或许才是商用智能设备真正的价值所在。