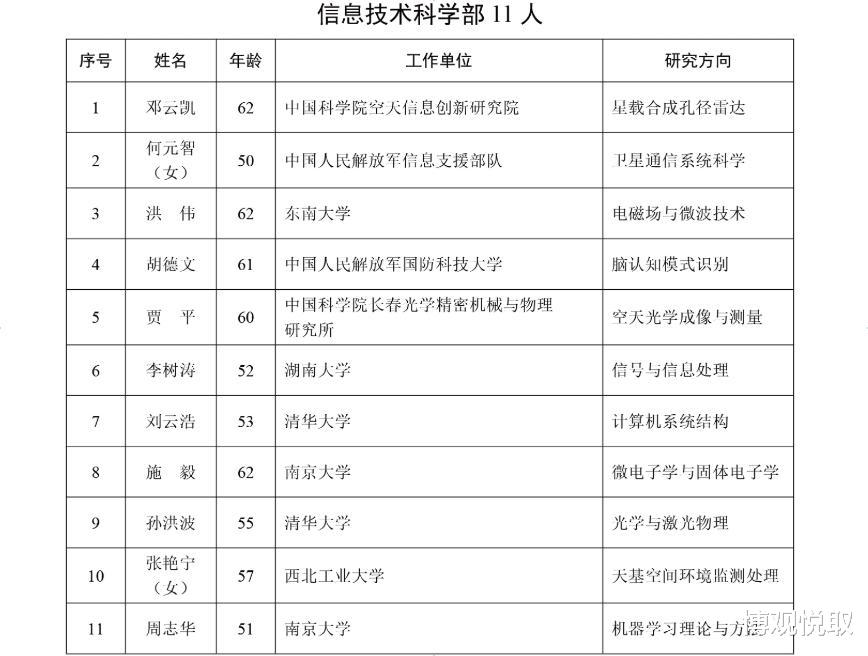

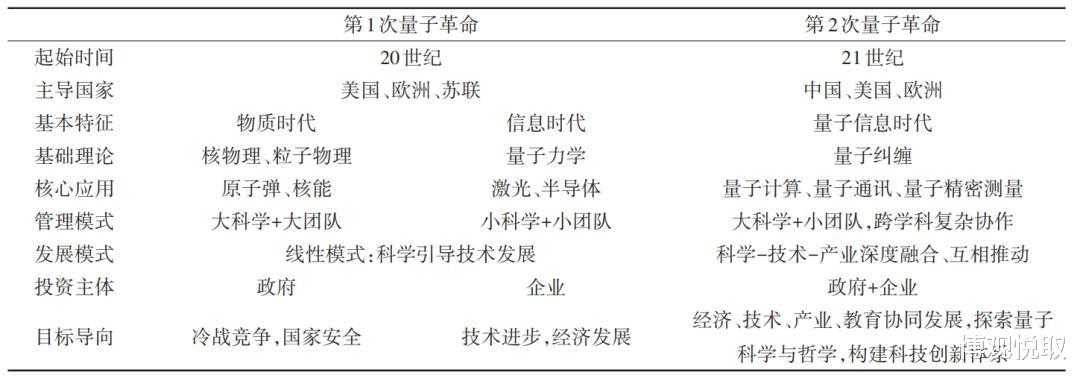

2025年的中国科技界,11月21日是一个值得铭记的日子——中国科学院公布了本年度院士增选结果,信息技术科学部11位科学家的名字被写入我国科技发展的里程碑。作为国家在科学技术方面的最高学术称号,院士增选不仅是对个人学术成就的认可,更是国家科技战略需求的“风向标”。

此次增选强调“向国家急需的关键领域、新兴学科、交叉学科倾斜”,信息技术科学部的11位当选者,正是这一导向的生动注脚。他们的研究方向横跨空天信息、人工智能、微电子、激光物理等“国之重器”领域,年龄跨度从51岁到62岁,平均年龄57岁,60岁以下占比超半数,既保留了学术传承的深度,又注入了创新突破的活力。

星载合成孔径雷达(SAR)是遥感领域的“超级相机”,能穿透云层、昼夜成像,在资源勘探、灾害监测、国防安全中至关重要。邓云凯深耕这一领域近四十年,从早期的技术跟跑,到主持研制我国首颗多极化SAR卫星、首颗干涉SAR卫星,他带领团队突破了高分辨率成像、多模式复合探测等核心技术,使我国星载SAR技术跻身国际第一方阵。“ SAR不仅是‘看’,更是‘懂’——我们要让卫星数据从‘能用’到‘好用’,真正服务于国家重大需求。”邓云凯在接受采访时曾如此总结自己的科研初心。

2. 何元智(女,50岁,中国人民解放军信息支援部队):卫星通信系统的“神经中枢”设计师卫星通信是现代信息网络的“太空纽带”,但如何让海量数据在卫星与地面间高效、安全传输,是全球通信领域的难题。何元智专注卫星通信系统科学研究二十余年,她提出的“动态资源分配算法”和“抗干扰传输协议”,解决了高动态场景下卫星链路的稳定性问题,相关成果已应用于我国新一代卫星通信网络,为应急通信、远洋测控等场景提供了关键技术支撑。作为此次信息技术科学部最年轻的女院士,她的当选标志着我国在卫星通信领域的人才梯队已进入“输出期”。

电磁场与微波技术是5G/6G通信、雷达、卫星载荷的底层支撑。洪伟团队在这一领域的突破堪称“从0到1”——他们发明的“超表面调控技术”,通过微结构设计实现了对电磁波的精准控制,将天线体积缩小至传统方案的1/5,同时提升了30%的通信效率。这项技术已应用于我国新一代移动通信基站和卫星载荷,被国际同行评价为“重新定义了微波器件的设计范式”。

4. 胡德文(61岁,中国人民解放军国防科技大学):让机器“读懂”大脑的认知解码者脑认知与模式识别是人工智能的“终极命题”——如何让机器像人类一样理解复杂场景?胡德文团队深耕这一交叉领域,提出了“多模态脑机融合”理论框架,开发出可实时分析脑电信号的模式识别算法,相关技术已应用于医疗康复(如脑控假肢)和军事智能决策系统。“脑科学与人工智能的结合,不是简单的技术叠加,而是对‘智能本质’的重新探索。”胡德文常以此激励学生。

5. 贾平(60岁,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所):空天光学的“分辨率极限挑战者”空天光学成像与测量技术,决定了卫星“看”多清、“测”多准。贾平团队历时十年攻克“超衍射极限成像”难题,通过自适应光学校正和深度学习重建,将我国空天光学相机的分辨率提升至亚米级,部分指标达到国际领先。其成果已应用于高分系列卫星,为国土测绘、环境监测提供了“毫米级”精度的数据支撑。

6. 李树涛(52岁,湖南大学):信号与信息处理的“数据魔术师”信号与信息处理是数字时代的“底层语言”——从语音识别到图像压缩,从通信编码到大数据分析,都依赖这一技术。李树涛团队在“非结构化数据智能处理”领域取得突破性进展,提出的“多尺度特征融合算法”,使复杂场景下的目标识别准确率提升20%,相关成果已应用于智能交通、公共安全等领域。作为“60后”院士中的“技术新锐”,他的研究始终紧扣“数据要素市场化”的国家战略需求。

7. 刘云浩(53岁,清华大学):计算机系统结构的“架构革新者”计算机系统结构是决定算力效率的“骨架”。刘云浩团队聚焦“存算一体”新型架构研究,提出了基于忆阻器的非冯·诺依曼计算模型,将数据处理能耗降低50%,算力密度提升3倍。这项技术被视为解决“存储墙”瓶颈的关键方案,已在边缘计算、人工智能芯片等领域展开应用,为我国算力基础设施的自主创新提供了理论支撑。

8. 施毅(62岁,南京大学):微电子领域的“原子级工匠”微电子学与固体电子学是芯片产业的“根技术”。施毅团队在“二维半导体材料”领域深耕二十年,成功制备出原子级厚度的过渡金属硫化物薄膜,其载流子迁移率较传统硅基材料提升一个数量级,为后摩尔时代的芯片制造提供了新路径。相关成果被《自然》杂志评价为“可能改写半导体产业的未来”。

光学与激光物理是精密制造、量子通信的“光源基石”。孙洪波团队在“超短脉冲激光微纳加工”领域取得重大突破,开发出精度达10纳米的激光直写技术,可在玻璃、金属等材料表面制备复杂微结构,应用于光学芯片、生物传感器等高端制造领域。其成果不仅打破了国外技术垄断,更将我国激光加工技术推向“原子级操控”的新高度。

10. 张艳宁(女,57岁,西北工业大学):天基环境监测的“太空数据管家”天基空间环境监测处理技术,是保障卫星、飞船等航天器安全的“太空天气预报”。张艳宁团队构建了“多源卫星数据融合空间天气建模灾害预警”的全链条技术体系,开发出我国首套自主可控的天基环境监测系统,预警准确率达90%以上,为载人航天、深空探测等任务提供了关键安全保障。

11. 周志华(51岁,南京大学):机器学习的“理论拓荒者”机器学习理论与方法是人工智能的“数学引擎”。周志华被学界称为“中国机器学习第一人”,他提出的“集成学习”理论框架,通过融合多个弱分类器提升整体性能,已成为全球机器学习领域的经典方法。其著作《机器学习》被译为多国语言,是全球高校的经典教材。更重要的是,他的研究始终坚持“理论应用”双轮驱动,相关算法已应用于金融风控、医疗诊断等领域,推动了人工智能从“实验室”到“实际场景”的跨越。

从空天信息到人工智能,从微波技术到芯片制造,这11位院士的科研轨迹,勾勒出我国信息技术领域的创新图谱。他们中,有人用四十年磨一剑突破“卡脖子”技术,有人以交叉创新开辟新赛道,有人用基础理论改写国际学术规则——共同的是,他们始终将个人理想融入国家需求,用科研报国的初心,为“科技自立自强”写下最生动的注脚。

院士称号不仅是荣誉,更是责任。站在新的起点,这11位科学家将继续引领各自领域的前沿探索,而他们的故事也在告诉我们:真正的科学精神,是对未知的永不停歇的追问,是对国家需求的义不容辞的担当。这,或许就是院士制度最深刻的意义——以顶尖人才的智慧,托举起一个民族的科技未来。

喜欢我们的内容吗?那就点个赞加关注吧!更多精彩内容等你来发现,下期更精彩!

解码2025年中科院化学部院士增选:11位顶尖科学家的科研人生与时代担当

解码2025中科院生命医学新院士:13位顶尖科学家的科研人生与学术丰碑

2025年中科院院士增选揭晓:数学物理界14位“追光者”的科研人生

湍流里的求是人生:中国流体力学泰斗的科研风骨

从“合作与防范”到“最大挑战”:日本防卫白皮书二十年对华表述的演变密码

解码2025中科院生命医学新院士:13位顶尖科学家的科研人生与学术丰碑

END 欢迎关注

(部分文字图片视频等素材来源网络,如有侵犯原作者权益,敬请联系本号进行删改)参考来源:网络