最近,智元机器人在上海牵头搞了个“机器人租赁生态联盟”,还拉上了杭州飞阔科技和上海电气金融集团一起下场。

这事听起来有点专业,但其实背后藏着一个特别现实的问题:

人形机器人太贵了,普通人根本买不起。

一台人形机器人动辄十几万、几十万,比一辆车还贵。

你让一个商场、一个婚庆公司、一个小型演出团队掏这么多钱买一台机器人,他们肯定犹豫。

就算买了,发现除了会走路、挥手,其他啥也干不了,还得再找人开发新功能,这成本就更高了。

所以,市场虽然热闹,但真正落地的少,大多数还是靠“热情”在撑。

智元这次搞的联盟,核心思路其实很简单:

别让大家一次性掏大钱,先租着用,用得好再买,用不好也不亏。

这就像你去健身房,先办月卡试试,觉得合适再续年卡,而不是一上来就砸几万块买全套私教课。

这个模式听起来不新鲜,但在机器人行业,却是实打实的“破冰”。

为什么说它重要?

因为机器人不是手机,也不是家电。

它是个复杂系统,涉及硬件、软件、AI、内容、安全、金融等多个环节。

过去,这些环节都是割裂的:

厂商只管卖机器,内容公司另找人做动作,金融支持几乎没有,用户自己摸索怎么用。

结果就是,机器人买回来,除了在开业剪彩时站台,其他时候只能在角落吃灰。

智元这次把三方拉到一起,等于搭了个“机器人租赁的基础设施”。

智元提供机器人本体和“灵创平台”:

一个能让普通人上传一段视频,机器人就能自动模仿动作的工具;

飞阔科技负责运营和内容升级,让机器人不只是“挥手”,还能跳舞、讲故事、演小品;

上海电气则提供金融方案,比如零首付、贴息租赁,甚至“租转售”,让你用小钱先试水。

这种“产品+运营+金融”的组合拳,不是喊口号,而是真正在解决实际问题。

举个例子:一个县城的婚庆公司想搞点新花样,在婚礼上安排机器人送戒指。

以前他得花30万买一台机器人,再花几万请人开发动作,还要担心万一客户不喜欢、机器人出故障怎么办。

现在,他可以先租一个月,月租3548元,这是目前市场传出的价格,通过灵创平台自己录一段动作,机器人就能照着做。

如果效果好,客户愿意加钱,他就继续租;

如果不行,下个月不续了就行,损失可控。

这种“轻资产”玩法,对中小创业者特别友好。

尤其在当前经济环境下,现金流比什么都重要。

与其把钱压在一台设备上,不如用更灵活的方式去试错、去验证市场。

其实,类似的模式在别的行业早就跑通了。

比如无人配送车。

今年6月,九识智能推出月租1800元的无人车,比一次性买断便宜太多,结果迅速铺到全国200多个城市。

新石器也跟进推出“月付千元级”方案。

华泰证券的研报就指出,这种模式显著降低了加盟商的资金压力,提高了采购意愿。

现在,这套逻辑被移植到人形机器人身上,逻辑是通的。

当然,光能“租得起”还不够,还得“租得好”。

很多机器人租赁视频现在还是千篇一律:

走路、挥手、转圈。观众看多了就麻木了。

飞阔科技的联合创始人李可为就直言:

“观众已经审美疲劳了,我们需要做‘上得了舞台’的内容。”

他们正在用专业拍摄、剪辑和场景设计来提升整体体验,让机器人不只是个“电子吉祥物”,而是能真正参与表演、互动、服务的智能体。

技术上,灵创平台确实降低了门槛。

你不需要懂编程,不需要买动作捕捉设备,只要用手机拍一段人的动作,上传到平台,机器人就能实时复刻。

这背后是AI动作生成、云端模仿学习、多模态编排等技术的整合,但对用户来说,操作就是“点一下、等几秒、看效果”这么简单。

这种“技术隐形化”恰恰是普及的关键。

就像智能手机,你不需要知道芯片怎么工作,只要会滑动就行。

机器人要走进千行百业,也必须做到“开箱即用”。

不过,机器人毕竟不是玩具。

它有物理实体,会动、会走、会交互,在商场、展会、学校这些人流密集的地方使用,安全是头等大事。

智元也意识到了这点,目前采取了“双保险”策略:

一是给每次租赁活动上保险;

二是不直接把机器人交给客户,而是由专业团队带过去、全程操作。

这虽然增加了成本,但短期内是必要的。

毕竟,谁也不想看到机器人在舞台上突然摔倒,砸到观众。

另一个潜在问题是数据安全。

人形机器人依赖大模型和生成式AI,会处理语音、图像、行为数据。

这些数据归谁?

怎么用?

能不能被滥用?

智元的姜青松回应说,目前租赁场景主要是表演展示,不涉及高敏感数据。

但如果未来进入家庭、养老院等场景,一定会签协议、明确规则,严格遵守法律。

这个态度是务实的:不回避问题,也不过度承诺。

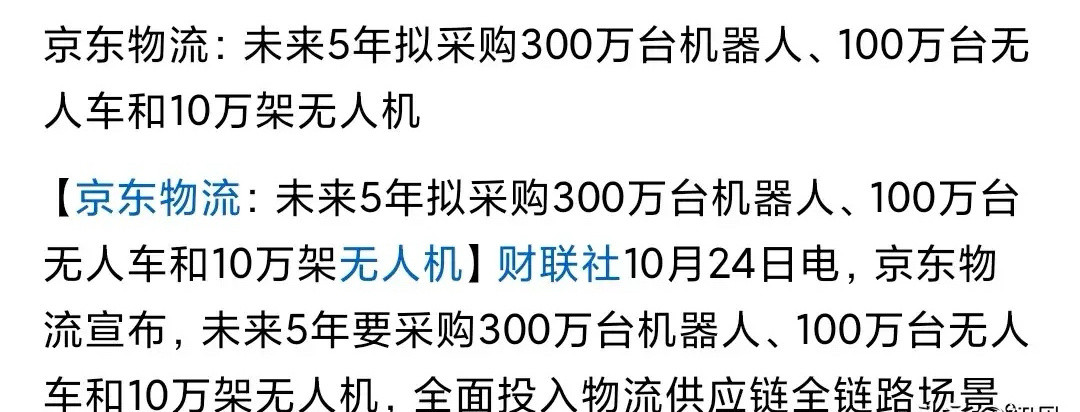

从市场角度看,机器人租赁的爆发可能比想象中更快。

今年初宇树科技的机器人在春晚亮相后,各地演出、商场、文旅项目对机器人的需求明显升温。

但因为价格和内容限制,很多需求被卡住了。

现在,智元联盟提供了一套“交钥匙”方案:

你只需要提出场景需求,剩下的技术、内容、金融、保险,联盟都帮你搞定。

这有点像当年的“云计算”,以前企业要自己建机房、买服务器、雇运维,成本高、门槛高;

后来有了阿里云、腾讯云,按需付费,开个账号就能用。

机器人租赁,某种程度上就是“机器人即服务”(Robot-as-a-Service)。

长远来看,即使未来机器人价格降到“白菜价”,租赁市场依然存在。

就像现在手机便宜了,但很多人还是选择合约机或分期付款;

汽车便宜了,租车市场反而更繁荣。

因为不同场景对机器人的要求不同:

工厂旺季需要临时增加人手,养老院想试水陪护机器人但不确定效果,学校想开AI课但预算有限……

这些场景都不需要“拥有”,只需要“使用”。

智元的野心也不止于卖设备或收租金。

他们想搭建一个像“水电煤”一样的基础生态,你不用关心发电厂在哪、水管怎么铺,只要打开开关,就有电有水。

同样,未来你租机器人,也不用操心技术细节,只要告诉平台“我要一个会跳街舞的机器人”,它就来了。

目前,这个联盟已经吸引了200多家经销商参与,说明市场是认的。

艺人黄志玮也到场体验,认为这在影视创作中有巨大潜力。

这说明,机器人正在从“科技展品”走向“生产力工具”。

当然,挑战依然存在。

比如内容生态怎么持续丰富?

不同品牌机器人能否互通?

金融方案如何覆盖更广泛的用户?

这些都需要时间打磨。

但至少,智元迈出了关键一步:

把碎片化的市场,整合成一个可协作、可扩展、可盈利的系统。

说到底,技术再先进,如果没人用,就是实验室里的摆设。

而让技术真正落地的,往往不是最炫酷的功能,而是最务实的商业模式。

智元这次没讲大道理,也没画大饼,而是扎扎实实解决了一个问题:

怎么让普通人用得起、用得好机器人。

这或许才是智能硬件走向普及的真正起点。