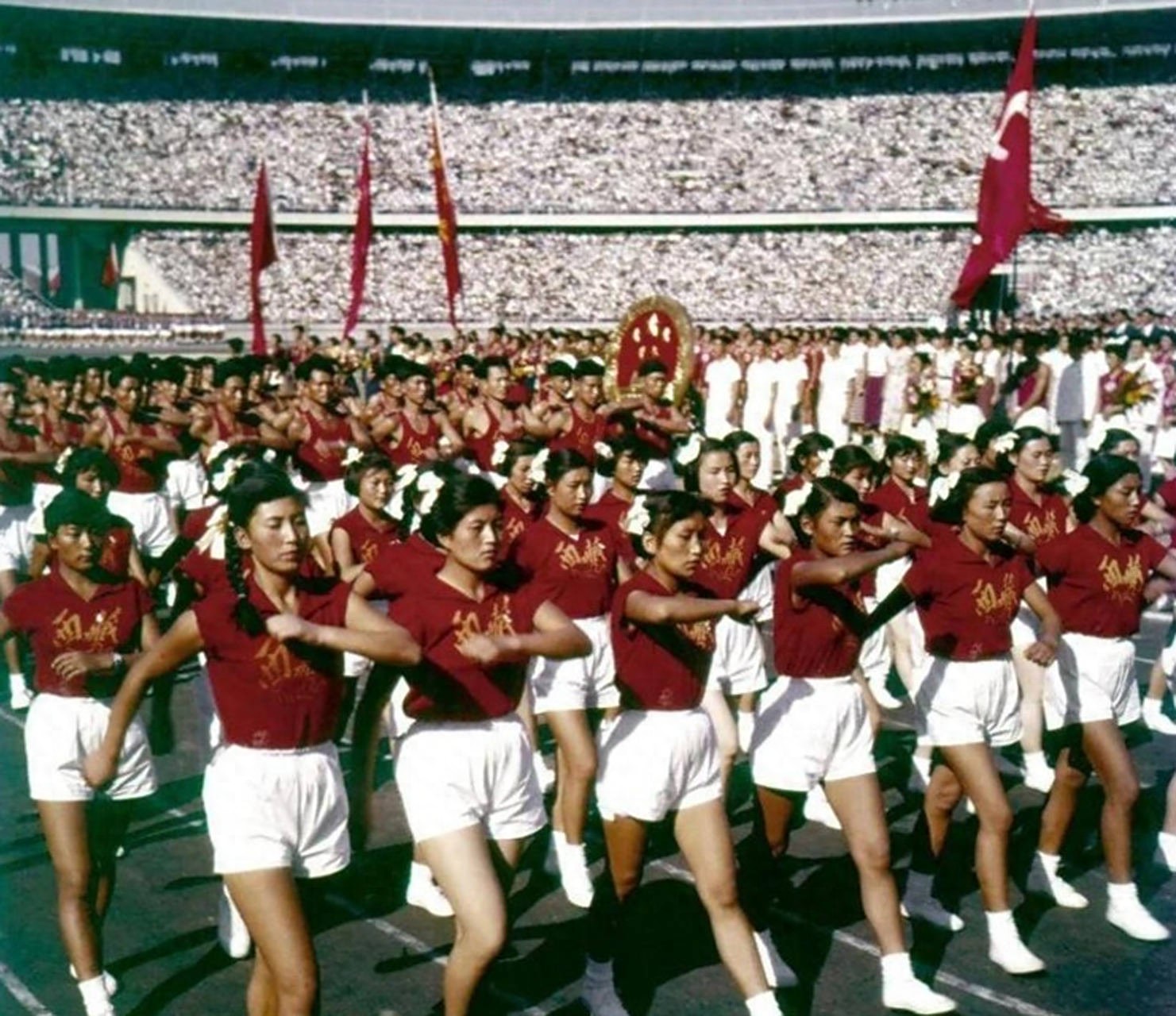

1959年9月,北京迎来了第一届全国运动会。这是一场规模空前的体育盛会,参赛运动员达10658人,规模之大令人惊叹。

在这届全运会的赛场上,除了常见的田径、游泳、球类等传统项目外,还出现了无线电收发报、航空模型、航海多项、伞塔跳伞等在今天看来并非传统体育项目的比赛。

这些特殊项目的设置,背后隐藏着怎样的时代密码?

新中国成立之初,百废待兴。体育事业的发展直接关系到人民体质健康和国家形象塑造。

1952年,毛泽东为中华全国体育总会成立大会题词“发展体育运动,增强人民体质”,这成为中国体育事业的指导方针。

当时的人民政府急需通过一种方式展示十年来的建设成就,体育领域自然成为重要窗口。举办全运会的目的不仅是竞技,更是为检阅全国体育事业的发展成果。

1958年9月开始筹办第一届全运会,贺龙担任筹委会主任。从决策到开幕,筹备时间仅有一年,可见国家对这项赛事的高度重视。

首届全运会的会徽设计蕴含深意:由金色的跑道、金色的麦穗和夸张的红色“1”字组成。麦穗代表建国十年的丰硕成果,而似乎要冲出跑道的1字恰似上升的“箭头”,象征着当时人们热火朝天建设新中国的激情。

第一届全运会的比赛项目设置令人耳目一新。36个正式比赛项目和6个表演项目中,有不少与我们今天熟悉的体育赛事大相径庭。

翻阅历史资料,你会发现首届全运会的比赛项目分为几大类:

常规体育项目:足球、篮球、排球、乒乓球、网球、羽毛球等;

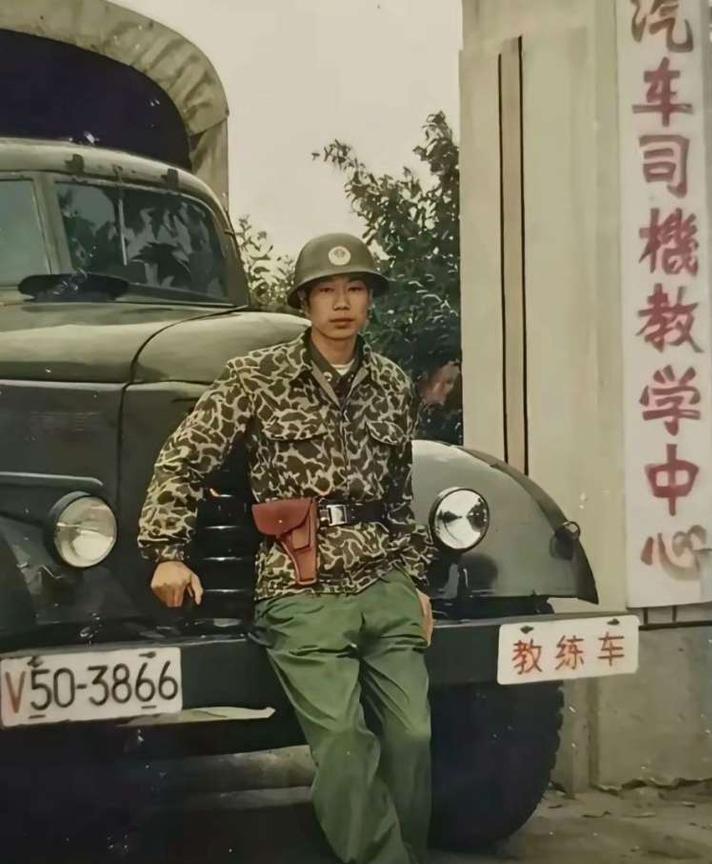

军事项目:射击、摩托车越野、摩托车环行公路、无线电收发报、航海多项、航海模型、滑翔、飞机跳伞、伞塔跳伞等;

民俗与传统项目:中国式摔跤、射箭、中国象棋、围棋、武术;

表演项目:赛车场自行车、击剑、自由式摔跤、古典式摔跤等。

其中军事项目又分技能型、操作型和实战性。

技能型项目以无线电收发报为代表。运动员需要在短时间内准确收发莫尔斯电码,这直接来源于军事通讯技能。比赛分男女组,设手键发报、短收、长收等多个小项。比赛用的电键都是军用的,裁判很多都是部队的通讯兵。最快的选手一分钟能发200多个字码,丝毫不比职业报务员差。操作型项目包括航空模型、航海模型等。航空模型比赛分外场飞行和内场制作两部分,选手需要自己制作、调试模型飞机,考察的是动手能力和航空航天知识。很多选手后来都进入了航空工业领域。实战型项目则包括射击、摩托车等。射击比赛使用军用步枪,分100米卧射、跪射等不同姿势;摩托车比赛则设环行公路、越野两项,完全模拟战场环境。

第一届全运会大规模设置军事体育项目,其背后有着深刻的国防考量。当时的全运会多少有些‘军国民体育’的性质,也反映了参赛者‘锻炼身体,保卫祖国’的朴素理念。”

二十世纪五十年代,中国面临着巨大的国防压力,我们必须依靠自己的力量建设国防。而开展群众性军事体育活动,正是强化全民国防意识的有效途径。

那个时候,每个人都可能是战士。通过这些军事体育项目,普通民众可以掌握基本的军事技能,一旦战争爆发,就能迅速转化为战斗力。

军事体育项目的设置还体现了“平战结合、军民融合”的战略思想。无线电、射击、摩托车等技能在和平时期是体育竞赛,在战时则是必备的军事能力。

这种设计思路与当时推行的“劳卫制”(劳动卫国体育制度)一脉相承。劳卫制标准中明确包含手榴弹掷远、射击、行军等军事内容,达标者获得证章在全社会备受尊敬。

值得注意的是,这些军事体育项目在民间有着广泛基础。大中华校普遍成立了射击、无线电、航模等兴趣小组,工厂、农村也广泛开展民兵训练,为全运会提供了雄厚的人才基础。

随着国际国内形势的变化,全运会中的军事体育项目也经历了起伏和转型。

1979年,第四届全运会虽然保留了部分军事项目,但规模已经大幅缩减。改革开放后,国家工作重心转向经济建设,全运会的功能定位也随之调整。

关键的转折发生在1980年代。中国重返奥运大家庭后,全运会开始向奥运会看齐。1983年第五届全运会,军事体育项目基本退出舞台,取而代之的是奥运项目。

六十六年过去了,当年的无线电发报声早已被数字通讯取代,木制航模也让位于无人机。但当我们今天在公园里看见青少年操作无人机编队飞行,在射击馆里看到年轻人练习瞄准时,仿佛还能感受到那种一脉相承的精神。

军事体育项目从全运会的退出,不代表国防意识的淡化,而是象征着一个国家从“全民皆兵”到“科技强军”的自信转身。那些曾在第一届全运会上挥洒汗水的青年们可能不会想到,他们参与的不仅是一场比赛,更是一个民族走向强盛的序曲。