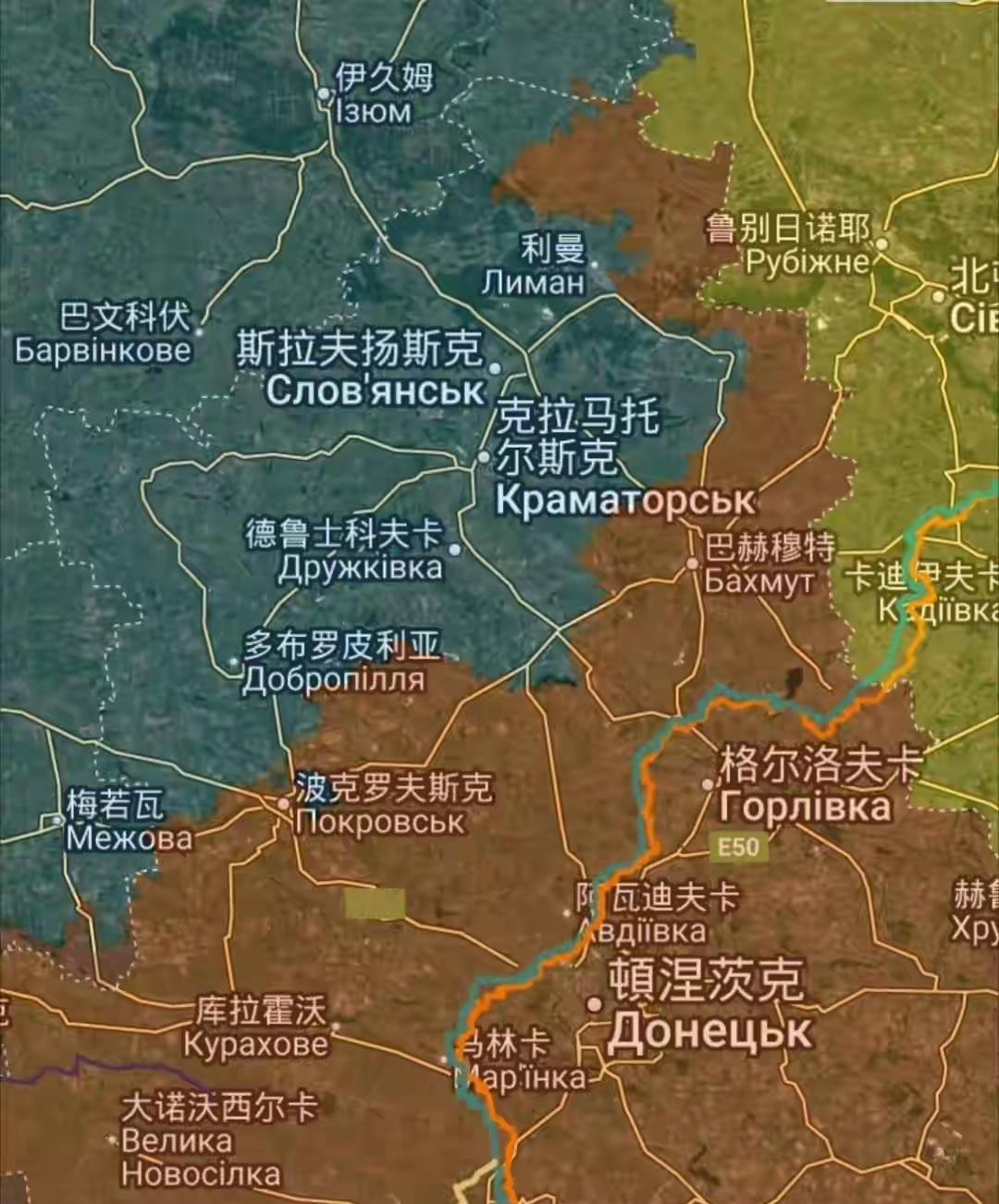

釜底抽薪!18座大桥+27个编组站遭摧毁,30万大军补给线被断,现代战争再变天? 现代战争的胜负关键,居然藏在被炸毁的铁轨和桥梁之下?俄军一场立体打击精准命中要害,18座公路大桥瞬间垮塌,27个铁路编组站沦为废墟,直接掐断30万乌军的后勤生命线——这波“断粮式”打击为何如此致命?背后暴露的战争逻辑,又给我们敲响了怎样的警钟? 俄乌冲突打了两年多,前线阵地的拉锯战早已让人审美疲劳,但俄军近期调整的战术,却彻底改写了战局走向。不再执着于正面强攻城池,而是把矛头对准支撑战争的“命脉”——交通线和能源设施,这招釜底抽薪,让乌军瞬间陷入绝境。网友惊呼:“以前以为打仗靠士兵勇猛,现在才明白,断了补给线,再能打的部队也得歇菜!” 这场精准打击的凶猛程度,远超外界想象。俄军空天军的苏-34战斗轰炸机、苏-57隐形战机轮番升空,图-22M3远程轰炸机从千里之外发射巡航导弹,对着基辅通往顿巴斯的交通干线精准“点名”。某座横跨第聂伯河的公路大桥,曾是乌军前线补给的核心通道,战机投下的精确制导炸弹直接命中桥墩,桥面轰然断裂,运输车辆连同桥梁残骸一起坠入河中,短期内根本无法修复。有军事博主分析:“这种针对性打击,相当于直接砍断了乌军的胳膊腿,前线物资进不来、伤员撤不走。” 铁路系统的遭遇更是惨烈。哈尔科夫、第聂伯罗等地的铁路编组站,原本是北约援助武器和民用物资的中转枢纽,俄军不仅炸毁铁轨,还同步摧毁了变电所和调度中心——就算乌军想抢修,没了电力和指挥系统,修好的铁轨也无法通车。更狠的是俄军的“昼夜轮攻”战术:白天炸铁路干线,夜间偷袭维修基地,让抢修工人刚修好一段,另一段又被炸烂,陷入“修复-被毁”的死循环。有网友刷到现场视频后感慨:“以前觉得铁路网四通八达,现在才知道,关键节点一断,整个运输系统就彻底瘫痪了。” 除了交通线,俄军还顺带打击了配套的能源设施和军工车间。没有电力,铁路信号失灵、武器生产线停摆;没有军工补给,乌军手里的北约武器打一件少一件。原本靠西方援助撑场面的乌军,现在面临“弹药告急、粮草短缺”的困境:前线士兵的子弹不够分配,冬季御寒的棉衣迟迟不到,甚至有部队因为缺油,装甲车只能停在战壕里当固定火力点。西方媒体也不得不承认:“交通线被切断后,北约援助的武器堆在边境仓库,根本送不到前线士兵手里。” 其实这场打击背后,是现代战争的核心逻辑升级:不再是单纯的领土争夺,而是体系与体系的对抗。俄军的战术转变,恰恰抓住了乌军的致命短板——过度依赖交通线维系战力,却缺乏有效的防护和备用方案。反观俄军,自身后勤体系稳定,又掌握制空权,才能实施这种“精准绞杀”。有军事专家点评:“现代战争中,交通线就是军队的生命线,谁能掌控并摧毁对手的交通线,谁就掌握了战局主动权。” 网友的评论一针见血:“这哪是打仗,分明是在瓦解一个国家的战争潜力!”“以前觉得大桥、铁路是民用设施,现在才明白,和平时期是经济动脉,战争时期就是战略命脉。” 这话不假,交通线的重要性,早在历史上就多次得到验证,但俄乌冲突用最直观的方式告诉我们:在高科技战争时代,对交通枢纽的打击会更精准、更致命,而一个国家的战争韧性,不仅取决于军队的战斗力,更取决于基础设施的抗打击能力和备用体系的完善程度。 这场“断粮式”打击也给所有国家提了醒:国防建设不能只盯着先进武器,更要筑牢后勤和基础设施的“护城河”。完善的交通网络、充足的备用枢纽、快速的抢修能力,这些看似普通的配置,在战争中可能比战机坦克更重要。同时,这也让我们更加珍惜中国的基建实力——四通八达的铁路、公路,众多的备用通道,不仅是经济发展的基石,更是国家安全的底气。 现代战争的残酷真相,从来不是“狭路相逢勇者胜”,而是“体系完备者赢”。俄军切断30万大军交通线的操作,再次证明:战争的胜负,往往在战场之外就已注定。无论是国家建设还是国防准备,只有补齐短板、筑牢根基,才能在未来的风险挑战中站稳脚跟。毕竟,能守住自己的“生命线”,才能拥有打赢战争的底气。