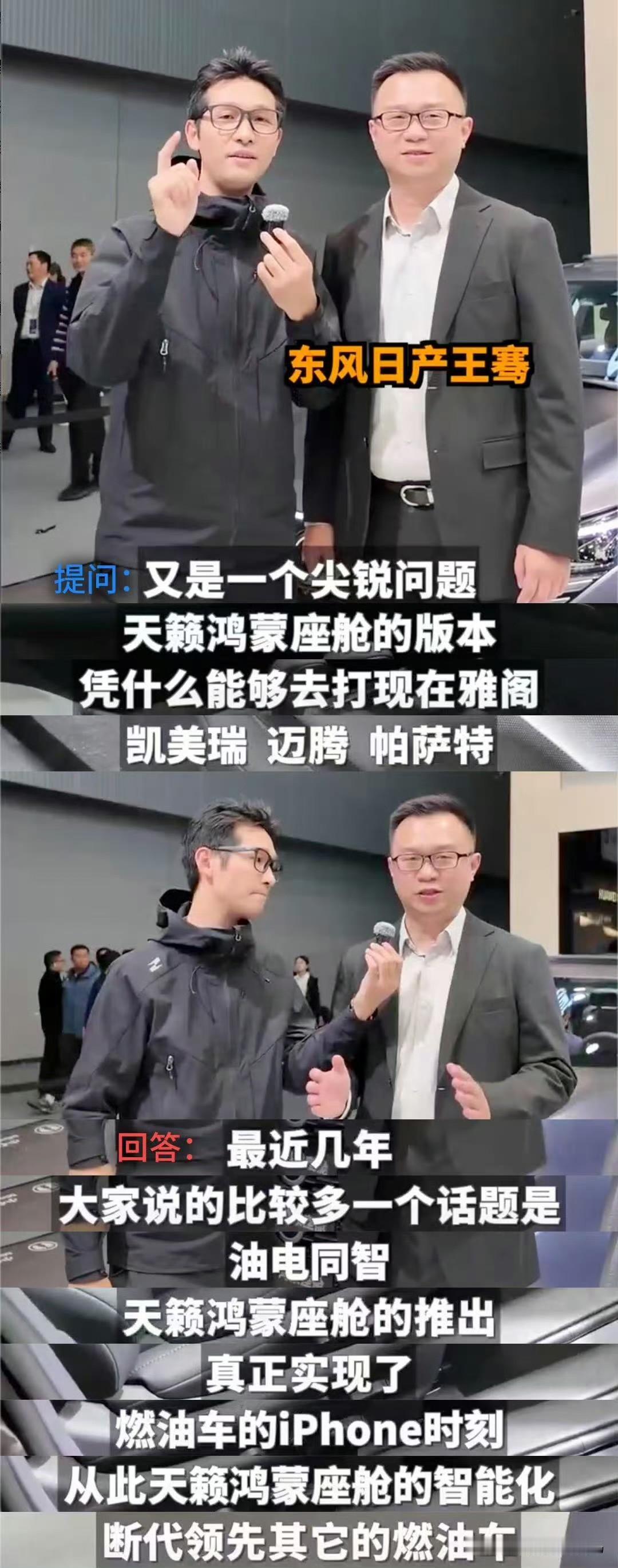

聊到燃油车的智能化,总有人摇头——要么是车机卡成老年机,要么是功能堆得像手机应用商店,好用的一双手数得过来。但这次东风日产天籁和华为鸿蒙座舱搭上线,倒让人有点“燃油车还能这么玩”的惊喜。作为“移动大沙发”的金字招牌持有者,天籁的优势从来不是花里胡哨的智能配置,而是坐进去就不想起来的舒适感。可放到现在,光靠舒服可不够——年轻人要语音控车,通勤族要无缝连手机,谁愿意在车里还当“功能机用户”?鸿蒙座舱的加入,刚好补上了这块短板。不是简单把屏幕换大、功能加多。举个实在例子:以前开车调空调,要么低头按按钮,要么分神触屏幕;现在说句“把温度调低两度,座椅加热打开”,系统秒懂执行。物理层面的舒服(天籁那套人体工学座椅该有的支撑、软硬度一点没打折)和数字层面的顺手,第一次捏成了一个拳头。这事儿意义在哪?长久以来,“智能=电动”像道隐形的墙,把燃油车框在了“传统”里。但天籁的尝试说明:燃油车的优势从来不是累赘。它的机械素质、成熟动力、用户对舒适性的认知,反而能成为智能化的优质载体——毕竟谁会拒绝一台坐得舒服、用得聪明的燃油车?有人说这是传统车企的“取巧”,但我觉得更像一次清醒的破局。智能化的本质是服务人,不是非得换个动力形式。当天籁用鸿蒙座舱证明“燃油车也能把智能做进用户习惯里”,或许能给同赛道的其他品牌提个醒:燃油车的价值重塑,从来不是推翻重来,而是把原有优势用新技术重新激活。这波合作能不能成为燃油车智能化的转折点不好说,但至少让人看到:在电动化浪潮里,燃油车没必要自降身段,找准自己的舒适区,智能照样能玩出花。