□玉溪市融媒体中心记者黄思敏

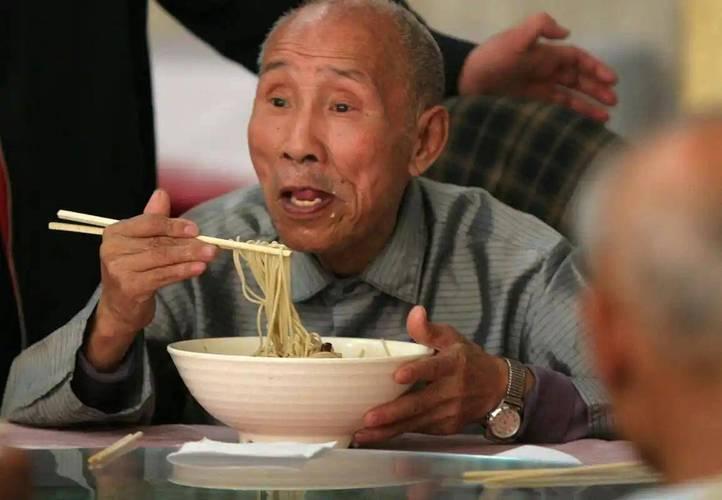

今年的敬老节刚过,记者来到了通海县九龙街道三义社区杜惠芬老人家中。104岁的她端坐在沙发上,脸上洋溢着跨越世纪的从容与安详。得知记者的来意,她将年轻时栽田种地、动员参军等往事娓娓道来,百年时光仿佛在她身上缓缓沉淀,凝结成平凡却闪光的岁月印记。

年轻时干过很多工作

杜惠芬生于1922年5月,经历过二十世纪的战乱、饥荒与变革,也亲历了国家的发展与繁荣。她的一生,如同一部微缩的地方史。1950年,新中国成立初期,杜惠芬被推选为三义村人民委员会委员,参与土地改革。此后数十年,她先后担任三义人民公社社长、调解员、治保主任、信用社委员、妇女主任等职务,直至1982年离职。晚年的她仍继续发挥余热,在老年协会任职多年。

“年轻时,我干过很多工作。”杜惠芬的记忆出奇地清晰。她缓缓说起动员参军时的艰难:“那时思想工作不好做,只能晚上挨家挨户去动员。”语气中没有波澜,只有一份属于那个年代的坚定。

基层工作中最惊险的一次,是她去调查一起偷香木的案件。对方扬言要杀她,她却毫不退缩地说:“革命不怕死,怕死不革命。党的工作必须做好,坏人坏事坚决不能放过。”最终,在她的劝说下,对方认错伏法。讲到这里,老人微微挺直了背,眼中闪过一丝不容置疑的刚毅。

生活极为规律

谈及百年间最大的变化,她毫不犹豫地回答“生活变了”。当年“吃菜不放盐,吃蚕豆不退壳”的贫穷年代,山茅野菜都很难吃到,想吃大米饭简直是奢望,到如今过上了“想吃什么就买什么”的富裕生活,杜惠芬用最朴素的语言,道出了中国社会最深刻的变迁。

2018年通海“8·13”地震后,杜惠芬老人居住的房屋受损被拆,她才结束了独居生活,由三个儿子轮流照顾。在此之前的她仍坚持自己做饭。“灶台收拾得干干净净,食物也清清爽爽。”老人的孙媳妇喻凤华这样描述她。

老人的生活极为规律。早晨七八点起床,不吃早餐,一天两餐,午睡片刻,天黑就睡。饮食上,她不挑不拣,家人做什么便吃什么,偏爱清淡酥软的食物,每顿饭的饭量与年轻人相仿。

豁达的人生态度

然而,在杜惠芬老人85岁的大儿子罗新书看来,母亲长寿的秘诀更在于她豁达的人生态度。“母亲这一生,娘家贫苦,婚后无公婆帮衬,年轻时受欺负是常事。可她从不抱怨,家里再难,也没见她愁眉苦脸。”罗新书说,母亲总能把苦日子过出甜味来。如今,面对45人的五世同堂大家庭,老人也始终保持着“互相尊重、和和睦睦”的治家理念。

每逢节假日,这个大家庭便充满欢声笑语。重孙绕膝,玄孙学语,她总是高兴地带着大家唱起那些老歌:“金凤子开红花,一开开到穷人家……”“一条大河宽又长,沿河两岸是家乡……”歌声中,是一个世纪的风雨阳光。

告别时,午后的阳光照在老人身上,为她镀上一层温暖的光晕。一个世纪,在历史长河中不过一瞬,对于一个人的生命来说却已经很漫长了。杜惠芬用她平凡而坚韧的一生告诉我们:长寿的真谛在于如何在平凡的日子里,编织出内心的从容与家庭的温暖。这份历经百年淬炼的从容淡定,正是老人赠给后人最珍贵的礼物。