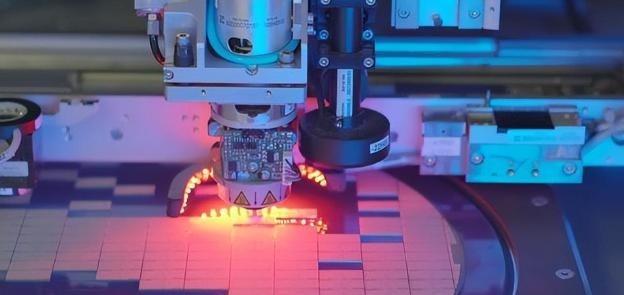

台积电创始人张忠谋,受访时语出惊人:“我真的认为,我的国家 —— 美国,仍然是世界的希望,仍然是世界上光辉的典范!” 11月,美国《财富》杂志采访93岁的张忠谋,他这番话迅速引发热议。尤其是当下全球半导体产业格局剧变、中美科技摩擦加剧,他对美国的“光辉”评价,怎么看都带着点“失焦”。 美国这些年在高科技领域的做法,咱们都看在眼里。制裁、封锁、拉帮结派,张忠谋却还是把美国视为全球典范,不免让人感慨“思维还停在上世纪”。 张忠谋的美国认同感,其实有深刻的个人背景。 1931年生于浙江宁波,青年时期就到了美国读书,后来在德州仪器待了近三十年,1962年正式拿到美国国籍。他的职业高光期,正好撞上美国科技产业的黄金时代,这种个人经历影响了他对美国的评价。 但他显然没看到,今天的美国早已不是那个“开放创新”的美国,而是靠技术封锁和市场壁垒来保住老大地位。 最有意思的是,张忠谋嘴上说“只有美国身份”,但他一生最重要的事业,是靠着台湾地区的产业基础和两岸协作才做起来的。 台积电能成为全球芯片代工的龙头,离不开中国大陆的庞大市场和人才供应。 他一边享受着中国产业链带来的好处,一边又不遗余力站队美国,甚至在2023年公开唱衰中国半导体,说“美国及其盟友想扼杀中国芯片产业,中国无能为力”。但事实却正在打他的脸。 台积电这几年“美国化”的步伐加快,背后其实都是美国的强力推动。2020年,台积电宣布在美国亚利桑那投资650亿美元建厂,到了今年3月,台积电又宣布追加1000亿美元。 很多人以为台积电是在主动布局全球,其实这完全是美国政府的结果导向。美国商务部长甚至直接说“台积电一半产能必须搬到美国”,特朗普政府也用补贴、税收优惠等手段逼着台积电表态。 看似“合作共赢”,实际上是美国不惜一切代价要把核心产能攥在手里。 但美国的“典范”其实是靠打压对手来维持的。2020年以来,美国对中国半导体产业的制裁步步升级,到2024年又把136家中国实体纳入限制名单,2025年继续增加36家。 只要是高端芯片和先进制造相关的企业,美国都要想方设法卡脖子。这种“小院高墙”的做法,和美国嘴里的“自由市场”简直风马牛不相及。 更讽刺的是,张忠谋还在用“美国创新精神”自我感动,实际上美国靠垄断和遏制维护地位,创新只是幌子。 台积电在美国设厂的现实压力也越来越大。亚利桑那工厂制造成本比台湾地区高出一半,原料供应链不稳定,稀土材料库存只能撑30天。 台积电逐渐变成美国科技战略的“工具人”,不仅丧失了过去的决策自由,还得面对技术外泄和被“掏空”的风险。这种依附霸权的选择,短期也许能换来一时安全,长期看却是饮鸩止渴。 而中国半导体产业发展的速度,让“无能为力论”彻底站不住脚。今年前10个月,中国芯片出口额超过9300亿元,同比增长21.4%,11月更是突破万亿大关。 中国在成熟制程领域的竞争力迅速提升,汽车芯片国产化率已经达到80%。这些领域虽然看起来不如高端制程“高大上”,但却是全球需求最稳定、利润最可观的板块。 美国对中国半导体产业的打压,反而激发了中国的自主创新动力。过去五年,美国的政策不仅没能遏制中国,反而让中国完成了产业链大摸底,芯片设计、制造、封装、设备各环节都实现了升级。 英特尔2025年第三季度巨亏166亿美元,创下56年来的最高季度亏损。英伟达、苹果等美国巨头都公开表示希望继续做中国市场的生意,因为中国市场的体量和活力无可替代。 从全球视角看,美国所谓“世界希望”的说法,其实只是维护自身霸权的说辞。推动台积电“美国化”,目的就是让生产链、技术链尽可能掌控在自己手里,防止中国进一步追赶甚至超越。 这种“零和博弈”思维,已经让全球产业链变得更不稳定。而中国则坚持开放合作的原则,推动半导体产业全球化,奉行“共商共建共享”的理念,这才是真正对全球负责任的态度。 张忠谋的言论之所以值得警惕,一方面是因为他对中国半导体产业的贡献和影响力,另一方面,他这种公开“亲美”的立场,容易被外界解读为台湾地区产业界的共识。 实际上,他低估了中国稀土、产业链整合和技术创新的能力,甚至忽视了中国在人工智能芯片、先进封装等领域的突破。长期来看,这种言论只会误导产业认知,强化科技领域的阵营对立,最终损害整个产业链的利益。 回头看张忠谋的表态,其实是上一代科技精英对美国黄金时代的怀念。但现实已经变了。 美国以“国家安全”为借口,大搞技术封锁、产业链拆解,早已不再是那个引领全球创新的“灯塔”。 中国半导体产业用实际行动和数据证明,任何遏制中国科技进步的图谋都注定失败。在特朗普第二任期美国持续加码遏制的当下,全球产业重构急需的是更多合作、更大开放,而不是阵营对立和“脱钩断链”。 张忠谋和台积电最终会被历史检验,咱中国也必然会走向富强。