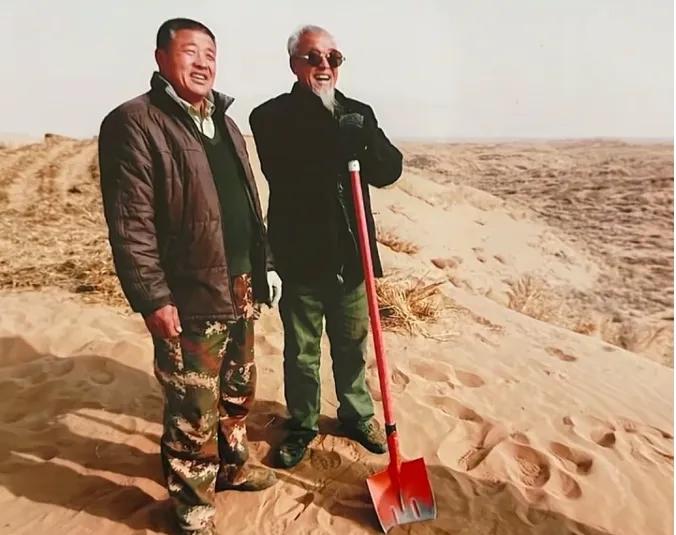

1999年,甘肃一男子不顾母亲和妻子的反对,卖掉家里的牲畜,凑了1万块钱,买来1匹骆驼,带着父亲,搬进腾格里沙漠复地2间地窝子,村民们笑话他傻,他却不以为然。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1999年的甘肃武威,腾格里沙漠的黄沙遮天蔽日,31岁的王银吉却做出了一个让全村瞠目结舌的决定,他卖掉家中仅有的牲畜,凑齐一万块钱,买了一匹骆驼,带着父亲王天昌搬进了沙漠腹地的两间地窝子。 母亲泪流满面,妻子苦苦哀求,村民们冷嘲热讽,称他为“傻子”,王银吉却毫不动摇,目光坚毅,掷地有声地说,未来他们都会为他的选择而感恩,这份看似疯狂的执着,点燃了一场与风沙抗争的传奇。 在武威凉州区长城乡,风沙如同咆哮的猛兽,吞噬着田地和希望,村民们清晨推开门,沙尘扑面而来,晾晒的衣物一夜间覆满黄沙,种下的庄稼还未发芽,就被狂风埋没,颗粒无收。 许多人选择逃离这片“死亡之海”,搬到远方谋生,王银吉却不同,他对这片土地有着深厚的眷恋,不愿让子孙后代继续被风沙折磨,他与父亲商量,决定挑战沙漠,种树固沙,为家乡寻一条生路。 王天昌起初犹豫,但看到儿子眼中燃烧的信念,点头应允,父子二人踏上了未知的征程,治沙的日子远比想象中残酷,父子俩住进简陋的地窝子,周围只有无尽的黄沙和呼啸的狂风。 水源成了最大的难题,最近的水井也在三公里外,他们靠着骆驼,每天往返两次拉水,每趟耗时三个小时,双手磨出厚厚的茧子。 种下的树苗却难以存活,一场大风就能将希望连根拔起,地窝子曾在夜里险些被风沙掩埋,父子俩惊魂未定,却依然咬牙坚持。 村民们的嘲笑不绝于耳,认为他们不过是痴人说梦,拿辛苦攒下的钱打水漂,王银吉却从不辩解,只是默默埋头干活,坚信总有一天能让沙漠披上绿装。 一次偶然的机会,王银吉从报纸上看到一种治沙方法:用麦草编织成方格压住沙子,再在其中种植耐旱的梭梭树,他与父亲决定一试,顶着烈日将麦草扎成一米见方的格子,固定住流沙,再小心翼翼种下树苗。 几个月后,奇迹出现了——第一批梭梭苗破土而出,绿意在黄沙中摇曳,父子俩跪在沙地上,泪水夺眶而出,那一刻,所有的艰辛都化作了希望的火种。 王银吉的妻子也被丈夫的坚持打动,放下怨言,扛起铁锹加入治沙的队伍,母亲李兰英则在家中编织麦草方格,用省下的洗脸水浇灌树苗,全家人的心逐渐拧成一股绳,共同对抗这片无情的沙漠。 正当生活燃起希望,命运却给了他们沉重一击,王银吉的小儿子突然腿痛不止,送到医院检查,竟是脑干胶质瘤晚期,病魔来得太快,孩子在生命的最后时刻拉着父亲的手,叮嘱他一定要让沙漠变绿。 孩子的离世如刀割般刺痛王银吉的心,妻子抱着他痛哭,哀求他不要再冒险,她无法承受再失去亲人的痛苦,王银吉擦干泪水,选择了继续前行,他将悲痛埋在心底,将儿子的遗愿化为更坚定的信念。 每天清晨,他独自走进沙漠,深夜拖着疲惫的身躯归来,妻子和母亲也更加卖力,编织的麦草方格铺满沙地,浇水的每一滴都带着对孩子的思念。 二十年的光阴在风沙中流逝,王银吉和父亲用汗水与坚持浇灌出一片奇迹,他们摸索出更高效的治沙方法,自制工具,改良树种,将树苗成活率从不到5%提升到85%。 七千多亩黄沙地逐渐被绿色覆盖,梭梭林郁郁葱葱,沙漠变成了绿洲,当年嘲笑他们的村民,如今争相承包治理后的土地,种植肉苁蓉,沙漠成了带来财富的“聚宝盆”。 王银吉的事迹传遍四方,他先后获得“全国劳动模范”和“时代楷模”的殊荣,政府的支持接踵而至,志愿者也加入治沙的行列,武威的沙化土地逐渐减少,绿意盎然。 王银吉的故事像一首在腾格里沙漠回荡的歌,苍凉而激昂,他用行动证明,只要信念不灭,人就能与自然抗衡,创造奇迹。 从一个被嘲笑的“傻子”,到改变家乡命运的英雄,他不仅守住了家园,也点燃了无数人对未来的希望。 站在瞭望塔上,眺望那片由他亲手打造的绿色海洋,人们不禁思考:面对环境的重重挑战,每个人是否也能像王银吉一样,勇敢迈出一步? 他的传奇仍在继续,沙漠中的绿洲还在扩展,而那匹骆驼的背影,仿佛依旧在黄沙中坚定前行。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:新华社——“治沙愚公”王天昌一家:一万亩林的故事