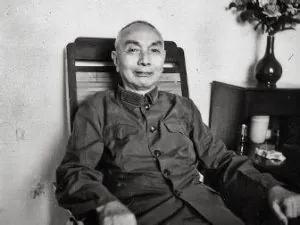

1997年,郭汝瑰被一辆大货车撞倒,抢救无效身亡,没想到他家突然收到好几封从台湾寄来的空白信纸,信上没有一个字,也没有署名,家属从那一刻起意识到,这些白纸里,藏着他一生的秘密。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1997年深秋,重庆的天空灰蒙,城市的街道被秋雨洗得湿滑,90岁的郭汝瑰像往常一样,送别了即将返程的女儿,他穿着旧呢大衣,手拄木杖,从车站缓缓走回家。 途中,一辆疾驰而来的大货车突然失控,撞向人行道,他的身影在那一刻消失在车轮与喧嚣之中。 医院全力抢救,终究无法挽留他的生命,几日后,讣告出现在地方报纸的角落,只有简短的生卒年月,没有军衔职称,也没有生平介绍。 郭汝瑰的葬礼简朴,家属尚未从沉痛中平复,便收到了一封来自台湾的信,信封干净无尘,邮戳清晰,没有落款地址,也没有署名,拆开之后,只有一张未写任何字的白纸。 家人起初以为寄信者错投,但在接下来的半个月里,类似的信件陆续而至,总共七封,每一封都如初:整齐的折痕,一张洁白的信纸,沉默无语地静躺在信封之中。 这些白纸像从尘封年代飞来的幽灵,家属困惑不解,直到他们翻出郭汝瑰的相册、手稿与回忆录,一点点拼凑出那些他从未主动讲述的往事,才恍然察觉,那些无言的纸张,并非空白,它们正诉说着一个人半生隐秘与选择的重量。 郭汝瑰出身四川书香之家,自幼严谨自持,青年时期入读黄埔军校,与许多志士并肩磨砺,在那片操场上,他面对旗帜立下誓言,将信仰深藏于心。 他原本应与组织同行,却因战乱失联,阴差阳错地进入了国民党体系,在这个新阵营中,他并未丢失方向,而是开始了一场没有硝烟的潜行。 他表现出色,战功显赫,很快在抗战中脱颖而出,作战参谋、师长、厅长,一步步走进权力核心,直至成为国防部作战厅的主事者。 他没有显山露水的性格,也不习惯喧哗,他懂得如何在强敌环伺中保持沉稳,更懂得如何在敌对阵营中守住初心,在战争最激烈的时期,他一边参与国军战略制定,一边在隐秘中将关键情报逐步转交出去。 有些战役的节点,看似偶然,其实在他的布置中已悄然倾斜天平,他从未持枪上阵,却凭几张图纸、几句建议,在对方最信任的场合里悄然撬动整个战局。 他保持着极低的个人欲望,身处将星如林之地,却住着修补过的旧沙发,平日饮食清淡,收入多用于接济难民,他知晓,在这个物欲横流的环境中,克制本身就是一种危险。 他愈显清廉,便愈受怀疑,一次上层的突访调查,本意是揭露他是否另有所图,最后却因他家中的素淡和书房中的军事笔记而打消了疑虑。 这位不苟言笑的军官,在敌人眼中成了道德标杆,却无人知晓他真正的立场,1949年,他手握重兵,位居西南防线要职,当解放军逼近长江,他并未选择负隅顽抗,而是电令所部起义,向历史递交了最后一份答卷。 他没有大张旗鼓,也未邀请鲜花掌声,只是在沉默中兑现了自己几十年来的信仰,他清楚,自己这一举,将使许多昔日并肩的战友漂泊异乡,也将自己永远地放置在一个尴尬的位置——被新世界欢迎,又不被完全接纳。 新中国成立后,他的身份被模糊处理,他从军转学,隐去将军头衔,走进教室讲授军事史,他为《中国军事史》撰写章节,编撰文献,深夜笔耕不辍。 即便在风声最紧的年代,他也从未借过往自保,而是沉默地继续工作,直到晚年,才由组织正式恢复党籍,他没有怨言,只有在那本回忆录中,轻描淡写地记下一句“我只是做了该做的事”。 而那些来自台湾的信,或许正源自他未曾告别的同窗,他们中有的在抗日中共赴生死,有的在黄埔课堂上共听枪声号角。 他们或许难以理解郭汝瑰为何“背弃”旧主,但也无法否认昔日战场上的并肩,他们无力言说,也无处申诉,便将一切情绪化作白纸寄来,他们既无法原谅,也无法忘怀,只能以最克制的方式告别。 这些信没有文字,却胜过千言万语,它们是时代的注脚,是沉默的叹息,是夹在忠诚与信仰之间的一道缝隙。 那空白里藏着的是一个人一生未能诉尽的坚持,也是一群人未能面对的失落,那是属于他们那个时代的私语,是在纷杂立场与复杂命运中,留给历史的另一种记忆。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:揭秘:蒋军嫡系高级将领如何成为“最大共谍”【3】——海外网