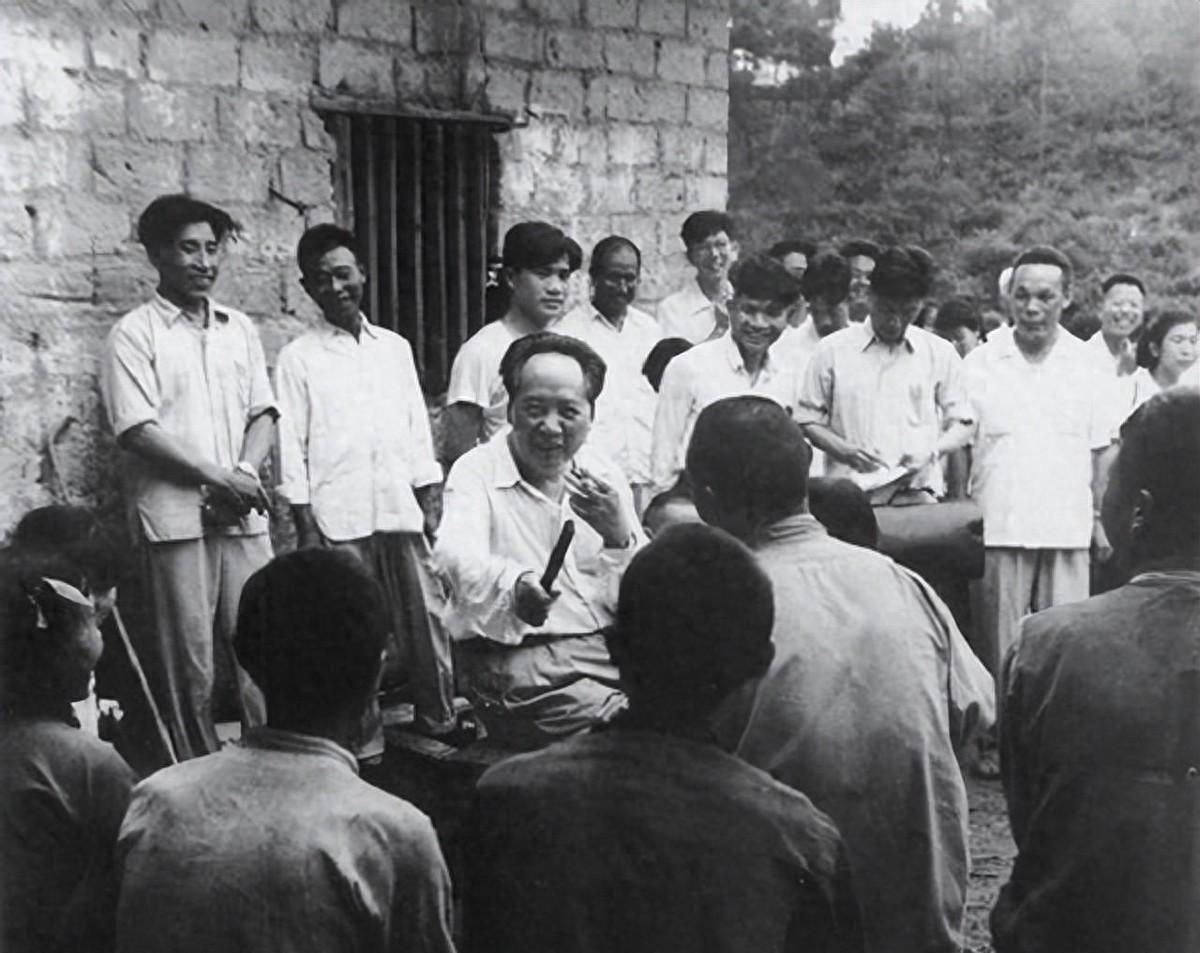

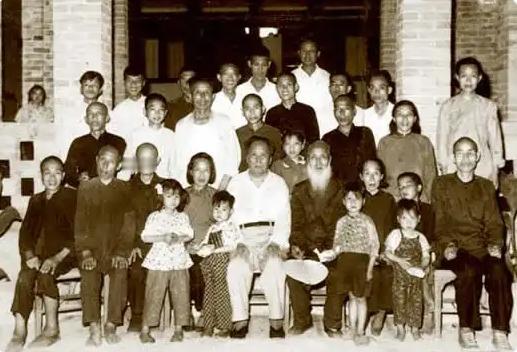

1959年,毛主席听闻堂弟被划为“富农”,当他回到韶山老家时,当地干部还不想让堂弟和毛主席见面,毛主席怒道:“是富农又怎么样?他是我的堂弟,他还能害我吗?你们一定要把他找来。” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1959年6月,毛泽东踏上了重返韶山的旅程,32年的光阴倏忽而过,这片熟悉的土地,早已不再是他记忆中的模样。 他坐在车上,望着车窗外起伏的稻浪,一声不发,目光却流露出难以掩饰的牵挂,那是家乡的气息,是童年的回音,是无数亲人的影像,在记忆深处翻涌。 当地政府为他的到来做了精心安排,安全措施、接待流程、亲友会面名单一一列得明明白白。 官员们谨慎地筛选着能够与主席见面的人,他们翻阅了所有的亲属资料,最终在名单中剔除了一个熟悉的名字——毛碧珠,这个名字被划去的理由,在当时的政策逻辑下看似合理,因为他被归为“富农”。 毛碧珠是毛泽东的堂弟,自小生活在东茅塘一带,他们一同私塾读书,一起在田埂上奔跑,少年时分的情谊深种心底,毛碧珠的父亲与毛泽东的父亲同为堂兄弟,两家关系极其密切。 早年革命年代,毛碧珠曾在毛泽东回乡组建农民协会时积极参与,甚至担任骨干,那是个风云变幻的年代,大革命失败后,白色恐怖笼罩着乡村,毛碧珠为了家人安全,不得不自首脱离组织,自此与革命队伍断了联系。 在艰难的岁月中,他靠勤劳和俭朴维持生计,逐渐积攒了一些土地,并雇人耕种,这在新中国建立后,被划为“富农”,成分上的转变,成为他与许多旧识之间隐形的墙。 即便如此,他从未对党的政策有所怨言,也从不打算借过往关系谋取便利,他在田间地头劳作,过着简单的日子,直到听闻毛泽东即将回乡的消息,他心中一阵激荡,怀着激动的情绪前往招待所,希望能够见上一面。 但门前守卫得森严,他被挡在外面,没有人接待,也无人解释,他在门外徘徊了许久,直到夜色降临才悄然离去。 毛泽东在招待所内与亲友们会面时,细细打量着一张张熟悉的面孔,迟迟没有看到那个少年时常常伴他左右的身影。 他向工作人员多次询问,对方的迟疑和沉默令他神情凝重,最终,一句“他是富农”打破了僵局,却也点燃了毛泽东内心的怒火。 在那个讲究阶级成分、强调身份划分的年代,一纸标签足以阻断最亲近的血脉联系,毛泽东当场要求将毛碧珠请来,毛碧珠被急匆匆地接到会场时,已是白发苍苍,腰身佝偻。 他穿着洗得泛白的中山装,满脸风霜之色,在厅中站得笔直,毛泽东站起身走近,久久注视着他,多年未见的堂弟,如今已是年近七旬的老人。 午餐安排得极其朴素,毛泽东特意吩咐厨房准备了毛碧珠喜欢的红烧肉,还让人注意他牙齿不好,切得细些,饭后合影时,毛碧珠默默站在主席身后,脚上那双满是泥点的布鞋,被镜头忠实地记录下来。 毛泽东在离开韶山前的晚上,又提起了毛碧珠,车队将他送回松山寓所后,他坐在桌边,久久未动笔,第二天,他指示秘书调阅全国各地在土地改革中类似“可划可不划”的富农案例。 他清楚,一个政策的粗糙执行,不应使个体的命运被草率决定,在返程的列车上,他语重心长地与地方干部探讨农民出身的复杂性,强调制度的温度不能被僵化所掩盖。 三个月后,毛碧珠收到了成分变更的通知,那一天,他正在水田里插晚稻,得知消息后,把秧苗往田埂上一放,光着脚奔向公社办公室。 此后不久,他受邀前往北京探亲,在颐和园游船上,他靠在船舷,抽着旱烟,身旁坐着的毛泽东凝视着湖面,默不作声。 他从怀中取出一张泛黄的老照片,小心翼翼地递给堂弟,那是1959年6月26日那场宴会后留下的合影,背面是一行小字:五弟碧珠,己亥年六月廿六。 多年后,人们在毛泽东的遗物中发现了这张照片,褶皱斑驳,仍被珍藏在贴身口袋内,这不仅是一次迟来的兄弟相见的纪念,更是一位国家领导人在革命原则与人情血脉之间做出的抉择印证。 故乡的山水依旧,稻田年年翻浪,而这段凝结在岁月深处的亲情与坚持,早已化为中国革命历史中一个温柔而庄严的注脚。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:毛泽东与他的富农亲戚:“是富农又怎么样”——中国新闻网