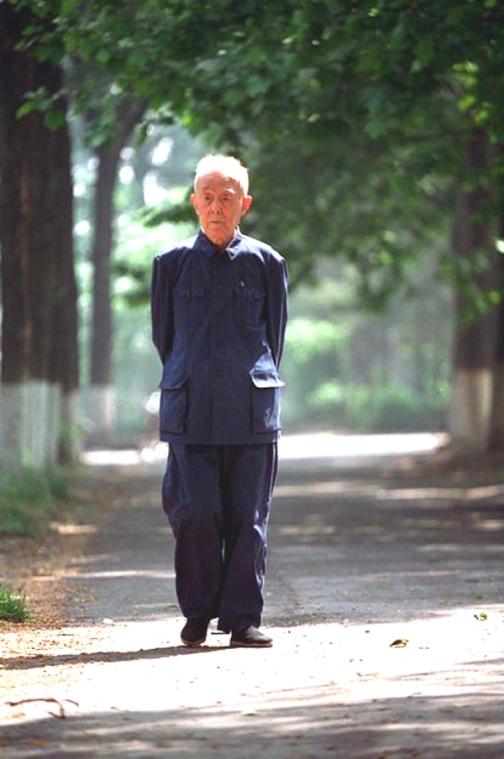

50年代,季羡林作为北大一级教授,工资345元,还有100元津贴,他说:我去一趟高档莫斯科餐厅,有酒有肉,还有面包,只花2块钱! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1950年代,北京的莫斯科餐厅是一家高档西餐厅,装潢考究,菜品丰富,是当时很有名气的场所。 那时普通人很少有机会光顾这样的地方,但季羡林作为北京大学的一级教授,每月工资345元,加上中国科学院学部委员津贴100元,总共445元。 这个收入在当时社会已经属于极高水平,他曾说,自己去一次莫斯科餐厅,有酒有肉,还有面包,只花2块钱。 对于当时的普通工人来说,2块钱可能是几天甚至一周的生活费,但对于他来说,仅是月薪中微不足道的一小部分。 50年代初,国家刚刚建立,百废待兴,物资供应紧张,大部分人的生活还处在比较困难的阶段,衣食住行都要精打细算,很多工人月工资三四十元,一家几口人全靠这点钱维持生计。 但像季羡林这样从事学术研究的高级知识分子,享受的是国家对人才的特殊照顾,这并不是简单的待遇倾斜,而是一种制度安排。 在那个时代,国家非常重视文化建设和学术发展,需要有一批有能力、有学识的人带动整个社会的思想进步和教育发展。 季羡林早年生活十分艰苦,出生在山东临清一个普通农家,他六岁时被过继给二叔,离开了母亲,幼年生活颠沛流离,后来考入清华大学,期间常常食不果腹,生活节俭到极点。 他常常等到食堂打烊前去买剩下的便宜菜,吃一顿简单的饭了事,在德国留学时也是如此,虽身在异国,但节省惯了,依旧过着克勤克俭的生活。 战争结束后,他没有选择留在条件更优越的国外,而是坚定地回到国内,投身教学和学术研究。 他的回国理由很简单,工资高,生活有保障,他坦率地承认,国内教授工资高,生活成本低,真正可以安安心心地做学问。 回国后,他被聘为北大教授,教学、研究两不误,在北大的办公室里,书籍堆满桌面,墙上贴着手写的语法规则和笔记,他专攻梵文、吐火罗文等小众领域,潜心整理和翻译古籍,研究佛教文化。 他对学问的投入是全身心的,每天从早到晚几乎都在读书、写作,他不仅自己研究,也十分注重培养学生,主持创办了东方语言文学系,为中国语言学研究打下了坚实基础。 虽然收入不低,但他的生活极为朴素,日常饮食简单得不能再简单,小米粥、花生米、馒头、大葱、青菜,一日三餐几乎不变,他不爱吃山珍海味,即使外出吃饭,也只点最普通的菜。 他曾经到一家上海饭店吃饭,只点了一碗面条和几碟家常小菜,说自己胃口小,也吃不惯那些精致菜式,他住院期间的早餐仍是一碗粥、一点小菜和一杯茶水,他特别喜欢吃花生米,一直保持这个习惯到晚年。 他对自己很节省,却非常乐于助人,无论是熟人还是陌生人,只要有经济困难向他求助,他都会尽力帮忙,他从不炫耀自己的善举,也不允许别人替他宣传。 在他看来,帮助别人是再正常不过的事情,出于真心,就不该求回报,他的儿子曾说,家里只要有灯没人看书,他就会立刻关掉;水龙头开得太久,他也会大声提醒。 家人后来索性把要洗的东西拿回自己家洗,不让他操心,他常说不能浪费,不该铺张。 他虽然脱离了物质上的贫困,但内心对故乡和母亲始终抱有深深的思念,他一生都没有回到那个熟悉的小村庄,母亲也早早去世,他没有机会亲手报答母亲,只能在心里默默怀念。 即使在莫斯科餐厅灯火辉煌、佳肴满桌时,他脑中浮现的,还是母亲在土灶边做杂面饼的模样,那种记忆深深印在他心里,始终没有淡去。 对于一个从乡间走出来的知识分子来说,季羡林的一生既是时代发展的缩影,也是个人奋斗的见证,他用自己的努力和才华,改变了命运,他所享受的待遇不是凭空而来,而是几十年如一日对学术的坚持换来的。 他的故事告诉人们,尊重知识、尊重人才,不是一句空话,而是国家发展的基础,他也用实际行动提醒人们,即使生活优渥,也不该忘记本心,更不该忘记曾经的艰苦与亲人的牵挂。 那一顿两块钱的莫斯科餐厅晚餐,不只是生活水平的体现,更承载了一个时代对知识和文化的尊敬。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:季羡林的贫民底色——北京大学新闻网

吃大鱼的小虾

一篇《牛棚杂忆》,把他彻底钉在耻辱柱上!

辛壬癸甲

国学要出国,民国奇事