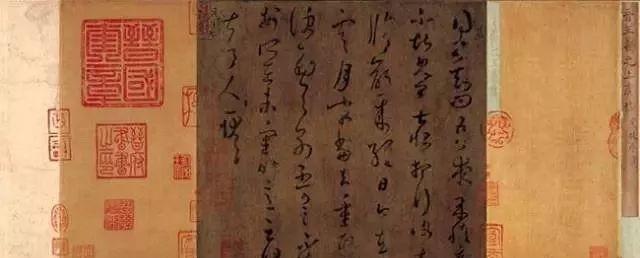

1975年,一位装裱师傅在废纸篓里捡到一张"请假条"。令人意外的是,它竟成了上海博物馆的镇馆之宝,价值2.7亿。 1972年,一间堆满书画的仓库里,文物清理小组正在进行例行工作 清晨,姓万的工作人员正在整理一堆旧书画,手中动作却突然停了下来。 废纸筐里,一张泛黄的硬纸引起了他的注意。这张看似普通的纸张上,隐约可见几行古老的草书字迹。 仔细展开这张硬黄纸,一行优美的金色小楷映入眼帘:"晋王羲之'上虞帖'"。这行字出自宋徽宗之手,字体工整,笔画细腻。 展开内页,58个字的草书跃然纸上,字里行间透着独特的韵味。这些字虽然潦草随意,却又带着一种说不出的灵动之美。 万师傅此前曾见过《上虞帖》的拓片,对这些字迹并不陌生。但他并不敢轻易下定论,毕竟真迹早已失传多年。 这张硬黄纸的保存状况并不理想,边角已经有些破损,纸面也略显陈旧。但字迹依然清晰可见,笔画的神韵丝毫未减。 在仓库的灯光下,这些草书字迹展现出不同寻常的气韵。每一笔每一画都流露出一种独特的书法魅力,即便是外行人也能感受到其中蕴含的艺术价值。 万师傅小心翼翼地将这张字帖收好,用一张干净的白纸包裹。这份意外发现让他既兴奋又忐忑。 五十八个字,七行草书,一张千年前的"请假条"就这样从废纸堆里重见天日。这个发现不仅改变了中国书法史的记载,也为上海博物馆增添了一件珍贵的藏品。 废纸筐里的宝贝最终被送往专家手中。这张看似普通的字帖,背后却藏着一个跨越千年的精彩故事。 从垃圾堆里重见天日的《上虞帖》,正式开启了它的重生之旅。这件珍贵的文物,在经过层层鉴定后,最终被确认为唐代的摹本。 这封特别的"请假条"出自东晋书法大家王羲之之手,距今已有一千六百多年的历史。这是一封因为肚子疼而写的告假信,内容虽然简单,却在书法史上留下了浓重的一笔。 信中提到的几位重要人物,都是当时的名流雅士。其中"修龄"是王羲之的堂弟王胡之的字,"重熙"是他的妻弟郗昙的字,"安"则是当时名重一时的晋朝太傅谢安。 这封信用草书写就,笔法灵动自如,一气呵成。字里行间流露出一种独特的书写韵味,既保持了草书的随意性,又不失其典雅庄重。 从内容来看,王羲之在信中表达了因身体不适而无法赴约的歉意。这种生活化的内容,让后人得以窥见古代文人的日常生活场景。 《上虞帖》中的每一个字都展现出王羲之精湛的书法功底。即便是在身体不适的情况下,他的书法依然保持着一贯的水准。 这封信从东晋时期流传至今,经历了无数历史变迁。虽然原迹已经遗失,但通过唐代工匠的精心摹刻,让后人得以欣赏到这件艺术瑰宝。 从书法艺术的角度来看,《上虞帖》完美展现了王羲之草书的特点。每个字都像行云流水一般自然流畅,笔画之间连绵不断。 这种独特的书写风格影响了后世无数书法家。文字的排列自然而不失章法,笔画的变化丰富而不显杂乱。 从文献价值来看,这封信不仅记录了当时的社交方式,也反映了东晋时期文人之间的交往礼仪。短短五十八个字,包含了丰富的历史信息。 唐代时期,《上虞帖》被选为皇家收藏品。摹本上的"内合同印"和"集贤院御书印",就是最好的明证。 王羲之的书法艺术在当时就享有盛名,他的作品被誉为"天下第一行书"。这封因病请假的信件,恰恰展现了他在日常生活中的书法水平。 从书法用笔来看,整封信显得随意自然,却又不失法度。即便是在表达歉意的时候,字里行间依然透着一种独特的文人气质。 从废纸筐到专家手中,《上虞帖》经历了一段艰难的鉴定之路。这段长达三年的鉴定过程,充满了质疑和挑战。 初期,许多专家都对这件作品的真实性持怀疑态度。毕竟,真品能在废纸筐中被发现的概率实在太小。 1975年,著名书画鉴定大师谢稚柳接手了这项鉴定工作。他采用了一系列科学的鉴定方法,对《上虞帖》进行了全面检测。 上海博物馆的科学实验室使用了当时最先进的软X光透拍技术。这项技术帮助专家们发现了隐藏在字帖中的重要印记。 透过X光,两枚古老的印章清晰地显现出来:一枚是南唐内府的"内合同印"朱印,另一枚是"集贤院御书印"墨印。这两枚印章的发现,为确定《上虞帖》的年代提供了关键证据。 经过反复比对和研究,专家们最终确认这是一件唐代的摹本。 《上虞帖》的发现引发了人们对文物保护的深入思考。一件价值连城的文物差点在废纸筐中消失,这给文物保护工作敲响了警钟。 有趣的是,在中国书法史上,还有一件同样因肚子疼而写就的名帖。唐代书法家张旭的《肚痛帖》,与《上虞帖》遥相呼应。 如今,《上虞帖》被妥善保存在上海博物馆中。它的价值已经超越了单纯的艺术品范畴,成为中国文化遗产的重要组成部分。