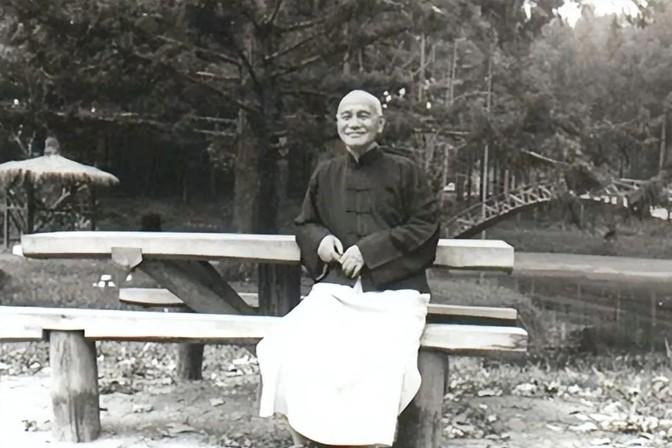

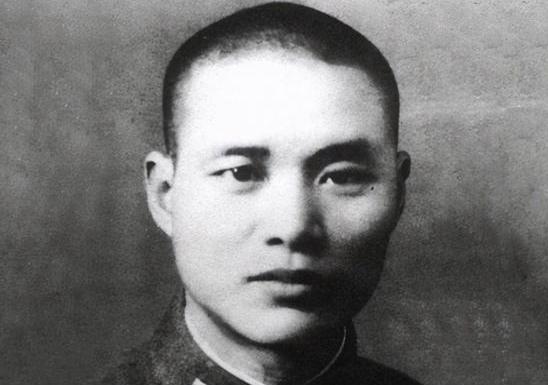

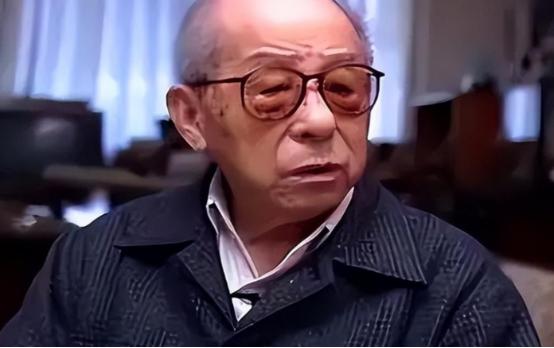

1975年4月,蒋介石躺在病床上临终时,说出了这么多年,为什么一直不放了张学良的原因,宋美龄听后潸然泪下。 1975年4月的台北,阴雨绵绵。这个清明时节,空气中弥漫着一股特殊的凝重感。在台北一处幽静的宅邸中,年迈的蒋介石正躺在病榻上。此时的他,已经驾驭不了往日的威严,但对权力的思虑却从未停歇。就在生命的最后时刻,他将自己的长子蒋经国叫到床前,絮絮叨叨地说了许多话,其中最引人注目的,便是关于张学良的事。 蒋介石对蒋经国反复叮嘱:张学良在东北派系中依然具有极大影响力,绝对不能放他自由,否则恐怕会危及到政权的稳定。这番话传到宋美龄耳中时,这位一向坚强的女性竟潸然泪下。她清楚地记得,自己曾多次向张学良承诺会还他自由,但这个承诺最终成了一个无法实现的诺言。 回溯历史长河,张学良与蒋介石的恩怨,要从东北易帜说起。当年,正是张学良率领东北军队举起了青天白日满地红旗,这一举动为蒋介石统一全国奠定了重要基础。在那个时期,张学良可以说是蒋介石最得力的助手之一。然而,1936年爆发的西安事变,却彻底改变了两人的关系。 西安事变虽然促成了国共合作抗日的局面,但对蒋介石而言,这次被扣留的经历却是难以抹去的耻辱。尽管张学良在事后主动护送蒋介石返回南京,但这并未能消除蒋介石心中的芥蒂。从1937年1月开始,张学良就被软禁起来,开始了长达半个多世纪的囚禁生涯。 在台湾政坛,东北派系的影响力一直是个不容忽视的存在。这些曾经追随张学良的将领和政要,虽然表面上效忠于蒋介石,但他们与张学良的私人情谊却从未断绝。正是这种潜在的政治影响力,让蒋介石始终不敢掉以轻心。 特别值得一提的是,在国民党退守台湾后,东北籍官员在军政系统中仍占据重要位置。这些人与张学良有着千丝万缕的联系,他们中不少人都曾在东北军中服役,对张学良怀有特殊的感情。这种特殊的政治关系网,成为蒋介石一直不愿释放张学良的重要原因之一。 蒋介石对权力的执念,在他生命的最后时刻表现得尤为明显。他深知自己即将离世,但仍然牵挂着政权的稳定。在他看来,即便是年迈的张学良,只要一日未被彻底控制,就仍然可能成为威胁政权的潜在因素。这种近乎偏执的想法,一直伴随着他直到生命的最后一刻。 历史往往充满着戏剧性的巧合。就在蒋介石向儿子作出这番叮嘱的当天下午,他的病情突然恶化。入夜后,这位统治中国大陆二十余年、台湾近三十年的统治者,最终在这个阴雨连绵的清明节与世长辞。而他临终前的这番话,不仅让宋美龄为之落泪,更成为了解开张学良长期被囚禁之谜的重要线索。 蒋介石的离世,让张学良的命运走到了新的转折点。对于蒋经国来说,父亲临终前的叮嘱无疑是一份沉重的政治遗产。作为新的掌权者,他必须在遵从父命与改革创新之间寻找平衡。实际上,蒋经国对张学良的看法,与其父亲已有很大差异。在他看眼中,年迈的张学良早已不具备任何政治威胁。然而,出于对父亲的敬重,蒋经国还是继续维持着对张学良的软禁政策。 宋美龄在这段历史中扮演着极其特殊的角色。她不仅是蒋介石的夫人,更是西安事变后多次向张学良许诺自由的关键人物。然而,她的努力始终未能改变丈夫的决定。蒋介石临终前的话,让她意识到自己这些年来的周旋终究是徒劳。这种无力感,加上对承诺未能兑现的愧疚,让这位铁娘子也不禁为之落泪。 对张学良而言,从意气风发的东北将领到被囚禁的政治人物,这种身份的转变带来的不仅是自由的丧失,更是一种人生轨迹的彻底改变。在长达半个多世纪的软禁生涯中,他逐渐淡去了往日的锋芒,变得更加淡泊。为了表明自己确实已经远离政治,他通过各种方式向台湾当局释放善意。 在那个特殊的历史背景下,国共对峙的紧张局势,使得台湾当局对任何可能的政治风险都格外敏感。张学良作为曾经的重要军政人物,其一举一动都会引起各方关注。即便他本人已经表示不愿再介入政治,但在复杂的政治博弈中,他的存在仍然是一个敏感的政治符号。 值得注意的是,台湾政坛的势力平衡在这一时期也在发生着微妙的变化。随着时代推移,原本担心的东北派系影响力逐渐减弱,新一代政治人物的崛起,也让政治格局发生了显著变化。这些变化为张学良最终获得自由创造了客观条件。 蒋经国执政期间,尽管没有完全解除对张学良的限制,但在具体政策执行上已经有所放松。然而,命运弄人,1988年蒋经国的突然离世,反而成为了张学良获得真正自由的转折点。在新的政治局势下,继任者已经没有必要继续执行这项延续了半个多世纪的囚禁政策。 最终,在经历了54年的囚禁后,张学良终于获得了来之不易的自由。1993年,他携夫人赵一荻移居美国旧金山。