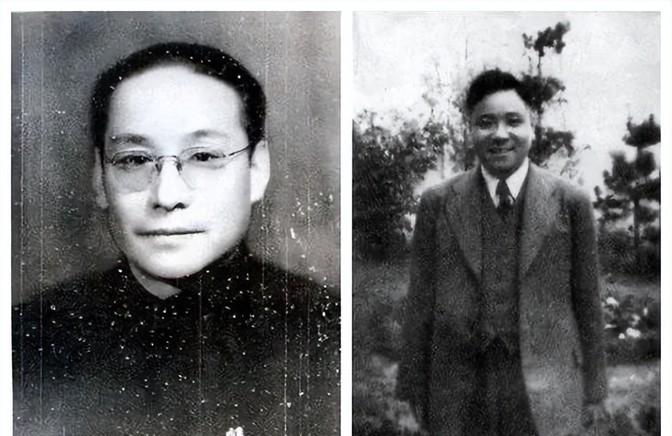

1939年,袁殊被捕,李士群要他招供,谁知他一点不慌,反而淡定地对李士群说:“我的身份,岩井英一知道,你打电话问他吧!” 1939年深秋的上海滩,戒备森严的虹口区内,军统特工袁殊正在执行一项暗杀任务。军统上海区站站长王天木的突然背叛,让这位身兼数职的特工落入了日伪"76号"特务机关负责人李士群的手中。 在审讯室内,李士群冷冷地盯着眼前这个据说潜伏已久的军统特工,而袁殊却神色自若地说出了一个令人意外的名字——岩井英一。这个名字,不仅让李士群停下了审讯,更让这场险情迎来了转机。 要说这袁殊的来历,还得从他的家世说起。1911年,他出生在湖北省的一个书香门第,原名袁易学。他的父亲是同盟会成员,积极投身革命事业。 北伐战争爆发时,年轻的袁殊加入了国民党,在北伐军司令部担任秘书一职。在这个位置上,他结识了不少共产党员。 然而好景不长,国民党开始了大规模的清党行动。因与共产党员交往密切,袁殊被开除党籍。为了铭记这段经历,袁易学改名为袁殊,开启了他人生的新篇章。 1929年。袁殊前往日本留学,在那里不仅掌握了日语,还结识了一批日本友人。这段留学经历,为他日后打入日本特务机关奠定了重要基础。 回国后的袁殊在上海开办了一家进步报社。他与左翼文艺团体的频繁往来,引起了上海警察局的注意。报社虽然被查封,但他却通过这个过程结识了江西苏区中央局宣传部长潘汉年。 在潘汉年的引导下,袁殊成为了一名共产党员,并被推荐进入了周恩来领导的特科组织。1932年,通过表哥贾伯涛的帮助,21岁的袁殊成功打入上海社会局,成为了中统特工。 上海社会局局长吴醒亚对这个年轻人颇为赏识,1933年任命他为新成立的"干社"情报股股长。借着记者的身份,袁殊开始频繁出入国民党政府记者会和日本驻沪领事馆。 这时,日本副领事岩井英一看中了袁殊的才干,将他发展为日方情报员。就这样,袁殊开始在各方势力之间周旋,编织起一张复杂的情报网络。 1939年的审讯室内,李士群一个电话打到了日本特务机关。电话那头,岩井英一的回应证实了袁殊的特殊身份,这让原本剑拔弩张的审讯气氛瞬间缓和下来。 危机解除后的袁殊并未就此收手,反而提出了一个更大胆的计划。他向日方提议成立"兴亚建国运动",这个表面上支持日本的组织,实际上成为了我党布置电台的绝佳掩护。 这个隐藏在日特"岩井机关"内部的电台,源源不断地向党组织输送着重要情报。从日军调动到政策动向,每一条信息都成为了抗战中的重要战略资源。 同时,袁殊还在暗中协助潘汉年打入了汪伪特工总部"76号"。 在上海沦陷后,袁殊一面以军统少将的身份策划锄奸行动,一面利用与岩井英一的关系深入敌方核心。 袁殊的情报工作不仅局限于上海一地。他收集到的日本战略动向情报,为苏联在对德作战中做出了重要的决策参考。 这些情报证实了日本不会在近期进攻苏联远东地区,使得苏联得以放心地将远东的军队调往对德作战前线。这个判断的准确性,直接影响了第二次世界大战的战局走向。 1945年3月,日军逐渐呈现颓势。袁殊开始了他最后的收网行动。他暗中将岩井机关的大量财产和武器装备转移,送往了我党控制的区域。 抗战胜利后,袁殊面临着新的抉择。考虑到他特殊的身份可能暴露,组织安排他回到解放区,并更名为曾达斋。 这个决定让他彻底与过去的多重身份告别,但国民党很快发现了他的行踪。1945年9月,国民党派人突袭了他在苏州的家,他的妻子带着年幼的孩子仓促逃往上海。 1947年,袁殊来到大连,继续为解放事业贡献力量。他凭借与日本方面的关系,为解放军引进了大量的医疗技术人才和武器生产专家。 这些专业人才的加入,极大地提升了解放军的医疗救治能力和武器装备水平。特别是在药品生产和爆炸物研发方面,为解放战争提供了重要的技术支持。 新中国成立后,袁殊进入了李克农领导的情报部门。凭借丰富的实战经验和对日本的深入了解,他成为了部门内公认的"日本问题专家"。 然而,1955年的"潘扬案件"打破了他平静的工作生活。作为曾经在潘汉年领导下工作多年的老部下,袁殊受到了波及。 没有具体证据的指控,让这位功勋卓著的老特工陷入了囚牢。十二年的牢狱生活刚结束,政治动荡又将他卷入其中。 再次入狱八年后,他被送往农场进行劳动改造。而他的妻子冯景星在他第一次入狱时,因无法承受打击而服药自尽,虽然被救回,但随后便失踪了。 直到1980年获释,他依然未能获得完全的自由,行动仍受到诸多限制。 1982年9月,随着潘汉年的平反,袁殊终于也等来了昭雨的那一天。 重获自由后的袁殊,已经不复当年的锋芒。长期的监禁生活严重影响了他的身体和精神状态,他时而陷入对往事的困扰,时而神志恍惚。 1987年,这位为革命事业奉献一生的老特工,在北京孤独地走完了人生的最后一程。他的骨灰被安放在八宝山革命公墓。

![李元璋果然不负众望[吃瓜][吃瓜]再次一轮游~](http://image.uczzd.cn/16540591552892617822.jpg?id=0)