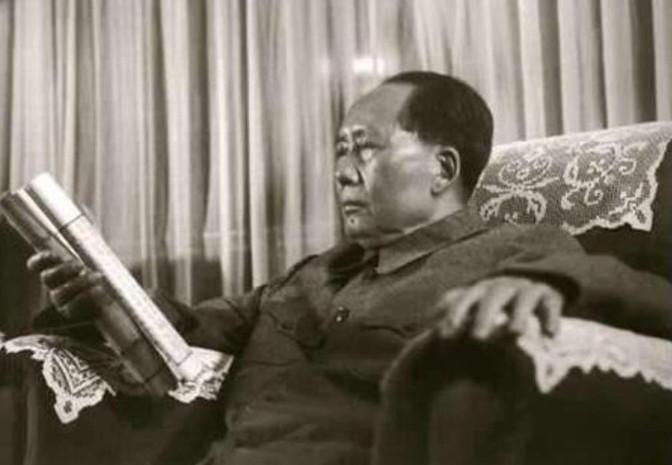

1954年,毛主席突然下令将西湖边的名人墓冢集体迁移。有关部1954年,毛主席突然下令将西湖边的名人墓冢集体迁移。有关部门接到指令,正准备开展迁墓计划。然而,毛主席却提出不要动岳飞墓,还让人为岳飞墓献花圈,这背后有什么原因呢? 1953年,新中国正处在关键的历史时期。作为新生的社会主义国家,第一部具有历史意义的宪法正在紧锣密鼓地筹备中。 毛主席选择了风景如画的杭州西湖畔,在刘庄开展这项重要的工作。在这里,他不仅要研究大量的相关文献资料,还要组织多次讨论会议,为新中国的宪法奠定基础。 在繁忙的工作之余,毛主席经常漫步在西湖周边。这里青山绿水,景色宜人,是放松心情的绝佳去处。 然而随着对西湖的深入了解,一个显著的问题逐渐引起了他的关注。在这片风景秀丽的土地上,分布着大量的名人墓葬。 从南宋开始,西湖就成为了许多名人志士的长眠之地。历代文人墨客、军政要员、革命先烈的墓葬星罗棋布地分布在湖畔周边。 其中包括了打虎英雄武松、才女苏小小、女权先驱秋瑾、明代名臣于谦等众多历史人物的墓地。这些墓葬群随着时间的推移,逐渐形成了西湖独特的人文景观。 1954年初,毛主席就这个问题和浙江省公安厅厅长王芳进行了一次谈话。在谈话中,毛主席指出了目前西湖墓葬群存在的问题。 首先,过多的墓地占用了大量的土地资源,影响了西湖景区的整体规划和发展。其次,部分墓地的存在已经影响到了游客对西湖自然美景的观赏体验。 更重要的是,并非所有的墓葬都具有重要的历史意义和教育价值。有些只是因为当事人在游览西湖时偶然去世,就被安葬在此。 基于以上种种原因,毛主席提出了西湖迁墓的决策。这个决策的核心是将大部分墓葬迁移到郊区,为西湖的景观建设和旅游发展腾出空间。 然而,这项决策并非要将所有墓葬一概迁移。毛主席特别强调,对于具有重要历史意义和教育价值的墓葬要区别对待。 在这个特殊保留的名单中,最引人注目的就是岳飞的墓地。这座已经在西湖畔矗立了近千年的墓地,在当时就享有崇高的地位。 这个决策很快就通过正式渠道下达到了相关部门。各部门随即开始着手准备这项规模浩大的迁墓工程。 在1954年的西湖迁墓决策中,岳飞墓获得特殊保留的地位,这一决定背后有着深刻的考量。新中国成立初期,百废待兴,迫切需要凝聚全国人民的力量投入到社会主义建设中。 在这样的时代背景下,岳飞墓的存在具有重要的象征意义。这座千年古墓不仅是一个历史遗迹,更是民族精神的重要载体。 岳飞的军事思想对新中国的军队建设产生了深远影响。他提出的"先阵而后战,兵法之常;运用之妙,存乎一心"等战略思想,为人民军队的战略战术提供了重要参考。 这些军事思想在抗日战争和解放战争中得到了实践和发展。特别是在处理军民关系方面,岳家军"冻死不拆屋、饿死不掳掠"的优良传统,对人民军队的建设具有重要的借鉴意义。 岳飞的教育理念也值得新中国借鉴。他在家庭教育中强调的勤俭节约、廉洁自律等品质,与新中国倡导的社会主义价值观有着深刻的契合。 这种教育理念不仅体现在对子女的要求上,更反映在对部下的培养中。他要求将士们既要具备过硬的军事本领,又要有高尚的品德修养。 从国家发展的角度来看,在新中国建设初期,需要树立一个能够激励全民族的精神标杆。 从文化传承的角度来看,岳飞墓的保留也有其必要性。这座古墓是南宋时期的重要文物,见证了近千年的历史变迁。 它不仅记录了岳飞个人的历史,也承载着中华民族的集体记忆。这种文化传承对于增强民族自信心和凝聚力有着重要作用。 从实际效果来看,保留岳飞墓的决定是非常明智的。这个决定既保护了重要的历史文化遗产,又为爱国主义教育提供了重要的基地。 在新中国成立初期,这样的教育基地具有特殊的意义。通过参观岳飞墓,人们可以更直观地感受到中华民族的历史和文化。 毛主席对岳飞的敬仰并非始于1954年的西湖迁墓决策。这种敬仰可以追溯到他的少年时期。 在湖南求学期间,毛主席就经常阅读有关岳飞的书籍。当时这类历史读物在学校是被禁止的,但这并不影响他对岳飞事迹的探究。 通过阅读《说岳全传》等书籍,毛主席对岳飞的生平有了深入的了解。这些阅读经历对他日后的革命实践产生了重要影响。 在革命战争年代,毛主席多次引用岳飞的事迹来激励战士。他让文工团把岳飞的故事改编成通俗易懂的文艺节目,便于部队官兵理解和学习。 1952年,毛主席专程前往河南考察岳飞故居。在考察过程中,他对保护岳飞遗址提出了明确要求。 考察中,他特别关注了岳飞后人的情况,对他们世代传承精忠报国的精神表示赞赏。 1954年清明节期间,毛主席做了一件特别的事情。他让工作人员用他的稿费购买了一个花圈,匿名献给了岳飞墓。 对岳飞的敬仰一直伴随着毛主席的一生。即使在晚年患病期间,他仍然保持着对岳飞作品的浓厚兴趣。