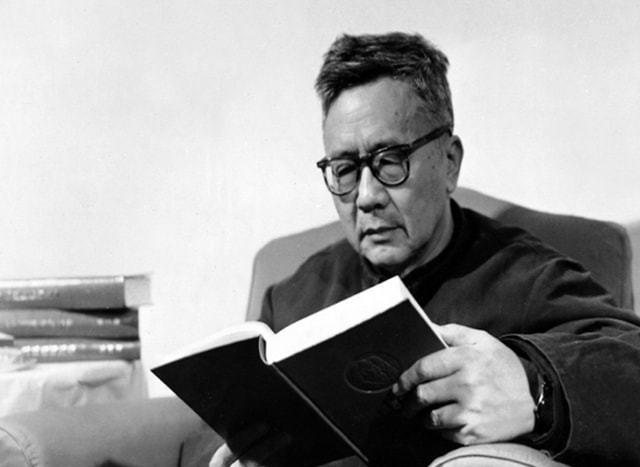

1943年,我国截获日军电报,可专家研究好几天就是解不开,随后向华罗庚求助。华罗庚仅用一晚便破解密码,挽救了昆明几十万人的性命。 1943年,太平洋战场战况激烈,日军为了挽回战局,开始在中国战场布局。中国西南地区,特别是昆明,成为当时日军重点关注的目标。 昆明作为国民政府控制区内重要的军事战略基地,承担着抗战物资运输的重任。这座城市是滇缅公路的起点,也是当时中国接收外国援助物资的主要通道。 滇缅公路从昆明出发,穿过复杂的山地地形,一直延伸到缅甸。这条公路就像一条生命线,源源不断地为中国输送着军需物资、药品和其他重要补给 自1942年缅甸沦陷后,滇缅公路的战略地位更加凸显。日军深知只要切断这条补给线,就能大大削弱中国的抗战能力。 1943年夏天,中国军方截获了一系列来自日军的电报通信。与以往不同的是,这些电报的频率异常密集,引起了军方高层的警觉。 这些电报采用了一种全新的加密方式,与日军此前使用的密码体系完全不同。每一封电报都充斥着复杂的数字组合,完全看不出任何规律。 军方立即组织最优秀的密码专家团队开展破译工作。这些专家此前曾多次成功破解日军密码,立下过不少战功。 然而这一次,即便是最有经验的密码专家也难以找到突破口。他们尝试了各种已知的破译方法,都未能取得进展。 在付出了数天的努力后,专家组不得不承认这次遇到了前所未有的挑战。形势的紧迫性和破译工作的停滞,让军方高层深感忧虑。 情报部门推测,如此反常的通信频率背后,极可能隐藏着日军的重大军事行动计划。如果不能及时破译这些密码,后果将不堪设想。 军方开始寻求其他可能的解决方案。有人提出,也许需要从数学领域寻求帮助,因为这种新型密码很可能基于某种高深的数学理论。 兵工署署长俞大维亲自前往庐山,寻求华罗庚的帮助。在军方看来,这位年仅33岁的数学家或许能够用全新的视角解开这个难题。 华罗庚当时已经是世界级的数学家,在数论研究领域享有盛名。他在英国剑桥大学留学期间,就曾发表多篇重要论文,在国际数学界引起轰动。 数论是数学中研究整数性质的一个重要分支,与密码学有着密切的联系。这种联系在于它们都需要研究数字之间的内在规律和转换关系。 华罗庚在听完俞大维的介绍后,立即着手研究这些密码。他认为每一个密码系统,不论多么复杂,都一定遵循某种数学规律。 破译工作在华罗庚的房间内进行,他面对着一大堆写满数字的电报开始了计算。这些看似杂乱的数字序列,在数学家眼中可能隐藏着某种特殊的数学函数关系。 华罗庚很快注意到这些数字之间存在某种特殊的关联。他开始尝试用不同的数学方法,特别是数论中的一些重要定理来分析这些数字。 在反复推演过程中,华罗庚发现这些密码可能使用了莫比乌斯函数作为加密的基础。莫比乌斯函数是数论中的一个重要概念,它在整数的因子分解中起着关键作用。 这个发现让破译工作出现了突破性进展。华罗庚开始构建一个基于莫比乌斯函数的反向运算体系,试图还原出原始信息。 整个破译过程需要大量的数学计算和验证。华罗庚不得不在纸上写下大量的数学公式,反复推导每一步可能的结果。 这项工作需要极高的专注力和精确度,因为任何一个小小的计算错误都可能导致最终结果的偏差。华罗庚始终保持着高度的清醒状态,不断地进行计算和核对。 随着计算的深入,一个清晰的数学模型逐渐形成。这个模型能够解释密码中的每一个数字变换过程,为最终破解提供了理论基础。 华罗庚采用了一种创新的反函数方法,这种方法可以将复杂的密码变换过程反向推导。通过这种方法,他能够逐步还原出密码背后的原始信息。 这种破译方法的独特之处在于它完全基于纯粹的数学原理。不同于传统的密码破译方法,华罗庚的方法更加系统和根本。 最终,经过一整晚的奋战,华罗庚成功破解了这个困扰军方多日的密码。他将破译结果整理成详细的报告,包括了完整的破译过程和数学原理说明。 密码被破译后,一个惊人的事实浮出水面:日军正在秘密筹划对昆明的大规模轰炸行动。这些电报中详细记录了轰炸的时间、路线和目标位置。 日军的计划十分周密,他们准备集中大量轰炸机,对昆明的军事设施、物资仓库和滇缅公路沿线进行毁灭性打击。这次行动的规模之大,足以摧毁昆明的战略物资运输能力。 军方根据破译的情报立即展开了一系列防御部署。他们加强了昆明及周边地区的防空力量,调整了重要军事设施的位置。 同时,大量物资被转移到安全地带,减少可能的损失。这些紧急措施的实施,为即将到来的空袭做好了充分准备。 当日军的轰炸机群如期而至时,他们发现自己的计划已经完全暴露。中国军队的防空火力网早已严阵以待,各个重要目标也都得到了有效保护。 这场原本可能造成重大伤亡的轰炸行动,最终只能草草收场。日军不得不承认这次行动的失败,他们精心策划的战略打击未能达到预期效果。